2015年08月20日

夏の自由研究に!

8月も後半に入りました。

そろそろ夏休みの宿題や自由研究の追い込みに入っている時期ではないでしょうか?

シマのことについて,もう少し知りたい!調べたい!と思っておられる方は,

どうぞ,以下のwebサイトをご覧ください!

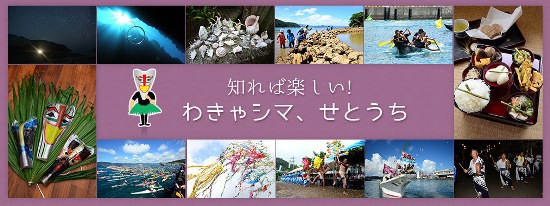

『せとうちなんでも探検隊』

※webサイト内,各カテゴリー掲載の画像をクリックしていただくと,詳細情報を見ることができます。

※『せとうちなんでも探検隊』の中身は ↓ の通りとなっております。

シマの時間

ヒギャジマン・ブログの転載記事です。

シマの年中行事や,歴史,シマ独特の用語の説明などを,ご紹介しています。

シマの生活 / シマの行事 / シマの歴史 / シマの自然

シマの紹介

各集落の歴史,集落空間など,集落情報を見ることができます。

いろいろな地図 / 古仁屋地区 / 西方地区 / 鎮西地区 / 実久地区

シマの自然

奄美に生息する動植物をご紹介しています。

シマの自然 / 植物 / 動物 / 昆虫 / 野鳥 / 海洋生物

※「海洋生物」のカテゴリーより ⇒ 「危険生物」

写真をクリックしていただくと,生物の特徴やかまれた時の症状,応急処置法などを知ることができます。

※ブログ記事より ⇒ 「奄美産の貝類調査」

シマの食

シマの生活にはかかせない行事食や,食材,レシピなどをご紹介しています。

行事に関する食 / 島の食材 / 島のレシピ / わきゃシマジマン

講座

今までに行った講座の活動記録を公開しています。

***

シマの自然や歴史,文化,郷土料理のレシピなどなど,

皆様にとって役立つ情報であると幸いです。

2015.8.20

隊長 鼎

2014年08月30日

隊長鼎の徒然日記 「フラット ふらっと ふわっと の巻」

平成26年8月13日(水)午前8時、出勤。

いつもと同じ、見慣れた古仁屋の、朝の風景。。。

ん??

いつもと違う風景が…

ちょっとアップにしてみると・・・

水たまり?

自転車のタイヤが水の中に入っていますね。

ここの所、水がたまるほどの雨は降っていないのに…

疑問を持ちつつ、車を走らせると、

港付近の地面と海面が「フラット」に!!

いや、むしろ波が超えています。

海の街「古仁屋」でも、こんなに海が迫っている光景はそう見ないです。

この日は大潮(旧暦7月18日)。

シマのお盆の頃は、ちょうど大潮の日でした。

8月13日のこの時間の潮位は、225.9㎝!!

ちなみに前日は、229.1㎝も満ちた模様。

こちらが、通常の状態。

同じ位置からだと分かりにくいので、別アングルから。

2m近く、海面が上昇しているのがわかります。

車を走らせると、河口付近の橋で何やら作業をしている人たちが。

「ふらっと」、立ち寄ると

写真では、分かりにくいですが、

満ち潮で川を上ってきた魚を取ろうと河口に網を張っています。

残念ながら、仕事に行かなければならず、釣果は確認できませんでした。。。

うまく自然を利用してますね。

何より、おじさんがすごく楽しそうで、少年のような笑顔した。

***

さて、この日は、瀬戸内町立図書館・郷土館のこども塾「みんなで紙飛行機をつくって飛ばそう!」の日。

普段は、狭い室内で紙飛行機飛ばしている子供たちですが、この日は違います。

思い切って紙飛行機を飛ばせるように、瀬戸内町の清水総合体育館を借り切っての大会を開催。

風の影響もありません。

残念ながら、参加者は7名と少な目でしたが、

子どもたちは暑い中にも関わらず集中して紙飛行機を製作。

どの形がよく飛ぶのか、苦心しながら楽しんでいました。

一番楽しんでいたのは、隊長鼎かも知れませんが。。。

第一回大会、一番飛んだのはどの飛行機かな?

「ふわっと」高く紙飛行機が飛ぶと、子供たちの歓声が上がっていました。

こんなに思い切って紙飛行機を作る機会はありませんよね?

また、やりたいとの声があったので、第二回大会を開催したいと思います。

ぜひ、ご参加くださいね(大人もOK?)。

思いがけず、理科(自然科学)の一日となったこの日。

身近なところに科学のヒントは落ちているものです。

「紙飛行機の科学」 は、宇宙開発でも利用されているそうですよ。

【番外編】

11月17日より、「奄美ナンバー」開始!

(写真に写っている、 ↑↑せとうちなんでも探検隊↑↑ もよろしく!)

そのうち、シマの車は ”奄美ナンバー” 一色になるのでしょうか?

楽しみですね。

2014.08.13 古仁屋

瀬戸内町立図書館・郷土館

埋蔵文化財担当 鼎丈太郎

2014年07月29日

古仁屋 六月灯

瀬戸内町古仁屋の高千穂神社では、「六月灯」が開催されました。

六月灯は鹿児島県を中心に、旧薩摩藩領だった地域で行われる行事です。

「六月灯」とあるように、元々は旧暦の六月に行われていた行事でした。

現在は主に7月中に行われているようですね。

六月灯の由来は諸説あるようですが、

薩摩藩19代藩主・島津光久が観音堂建築後の参詣の際に、たくさんの燈籠(とうろう)をつけさせたのに倣い、

その後、檀家が寺に燈籠を寄進するようになったようです。

古仁屋の高千穂神社での「六月灯」開催は、十数年ぶり!

神主さん始め、有志の方々の尽力により今年開催の運びとなりました。

神社までの沿道には小さな氏子たちが描いた灯籠の絵が、行き交う人たちの目を和ませていました。

境内ではカラオケ大会が催されていました。

皆さん、楽しそう!

神社の神様への参拝も忘れずに・・・

帰り道、神主さんとお話しすることができました。

「最初はどうなることかと思ったけれど、みんなに楽しんでもらえたようで良かった」

と、安堵の表情とともに、今回の六月灯開催について感想をお話くださいました。

隊長・鼎

みんなで作り上げたアットホームな六月灯に、心癒されたひと時でした。

久しぶりのにぎやかな夜に、高千穂神社の神様もきっと喜ばれたことでしょう。

古仁屋の夏の風物詩として、末永く続いて行ってほしい行事です。

2014.7.28 隊長・鼎

2014年03月16日

加計呂麻島・実久戦跡調査

加計呂麻島・実久集落にある戦跡行ってきました。

同行させていただいた方々は、

加計呂麻島でガイドをされている寺本さんや富岡さん、

そして実久集落、芝集落の区長さんたちでした。

今回の目的は

(1)戦跡・案内板の設置

(2)戦跡の位置および現状確認

(3)戦跡の記録(写真撮影) でした。

+++

空は生憎、分厚い雲に覆われ、時折ポツポツと小雨も降っていました。

実久集落に到着すると、まずは今回の調査を担当される寺本さんと打ち合わせ。

地図を見ながら経路や案内板の設置個所などを話し合い、行動計画を立てました。

集落から山へ向かう途中に【兵舎】が見えてきました。

案内板設置用の工具や道具をみんなで手分けして持ち、【軍用道路】を歩きます。

ところどころ木が倒れていたり。

歩くだけでも大変です。

【貯水所】

【山中防空壕】

【貯水槽】

【井戸】

【井戸周辺施設】

打ち合わせ通り、各ポイントに案内板を設置していきました。

戦跡の現状調査も並行して行いました。

実久集落・戦跡には2つの弾薬庫があります。

こちらはそのひとつ。

弾薬庫の内部はこんな状況でした。

こちらはもう一つの弾薬庫。

【主陣地(砲台)】

【砲台前広場】

【兵舎】

兵舎内部はこんな風。

【防空壕・切り通し】

内部の状況です。

こちらは【防空壕・切り通し】の入口。

【対岸監視用掩体】

【個人掩体】

通称“タコツボ”だそうです。

【警戒陣地】

こちらは掩蔽部(えんぺいぶ)入口。

掩蔽部・内部の状況です。

よく見ると・・・

蝙蝠が!!

次々と案内板を設置しながら、実久集落にある戦跡を確認することができました。

今回の現状調査で驚いたのは、

実久集落にも安脚場戦跡のように立派なコンクリート製の弾薬庫や兵舎、砲台跡などが残っていたということ。

また、その戦跡の種類の多さにも驚きました。

そして、実久集落の戦跡がこれからも残され、

その歴史的価値も後世に伝えられたら・・・と強く思いました。

帰る前に寺本さんが連れて行って下さった場所。

そこは実久湾と実久集落、さらに江仁屋離島、その先に見える西古見集落が眼前に広がる絶景でした。

メンバーのみなさん、本当にお疲れ様でした。

そして「シマの歴史に触れる」貴重な体験をさせていただき、ありがとうございました。

2014.3.10

SBI

2014年02月20日

五右衛門風呂 薪拾い

久しぶりに天気の良い元日を迎えました。

今年は初日の出を見に行かれた方も多かったと思います。

私は加計呂麻島の安脚場の方で初日の出を見ましたよ。

昨年、当ブログで紹介した俵集落の五右衛門風呂。 → 「五右衛門風呂取り替え作業」

元日に私は五右衛門風呂の燃料となる薪を拾いに行きました。

当日は天候にも恵まれ、いよいよ、薪拾い開始。

猫車を始動させ、俵集落の裏の山へ・・・

そこは、私たちにとっては風呂木の宝庫といっても過言ではない場所です。

種類もイロイロ。

大きさもイロイロ。

枯れ木(特にシイの木)は燃えやすく、木が太ければ太いほど燃える時間も長くなります。

山の中にはこんなものも。

どうやら、イノシシの頭蓋骨のようです。

最近のものでしょうか?

まだ辺りに骨や毛皮らしきものが・・・

短時間でも猫車いっぱいの薪を収穫しました。

山と家を3回往復して任務終了です。

五右衛門風呂を沸かすのは日暮れ。

日が暮れた頃、五右衛門風呂の焚き付けを開始しました!

さきほど取った木が勢いよくバチバチと激しい音をたてながら燃えています。

風呂釜が熱くなるのには少しばかり時間が掛かりますが、薪を焚き続けて約1時間程で熱々のお風呂が完成しました。

それでは、五右衛門風呂に入り疲れをとることに。

一日の疲れも煙と一緒にモクモクと空の彼方へ・・・

まだ木が燃え残っているので、せっかくなので芋を投入。

そう焼き芋です。

アルミに包んで、そのまま炎の中へ。

これも五右衛門風呂ならではの冬の楽しみの一つですね。

風呂を上がる頃には芋も焼き上がり、ホクホクの焼き芋をガブリ。

体もおなかもポッカポカ。

そして、心までもじんわりと温まりました。

「今年も毎日、五右衛門風呂に入って健康に過ごそう」とおばあちゃんもおっしゃっていました。

今は少なくなりつつある五右衛門風呂。

早く風呂を沸かすには、ガス風呂が優れておりさらに薪を拾う手間も省けます。

しかし、五右衛門風呂は長時間、風呂の温度が持続しますし、何と言ってもガス風呂に入るよりも体の芯からポッカポカに温まります。

そして、燃料の木は山からのいただきもの。

朽ち果てた木を利用することで、山の掃除もできますね。

昔ながらの暮らしは、自然と一体。

五右衛門風呂を通して、また一つ自然と触れ合い、自然に感謝する気持ちを培うことができました。

新しい五右衛門風呂もおばあちゃんと一緒に、これからも長生きしていってほしいと願います。

瀬戸内町・俵集落

S.B.I 調査員 K.K

2014.1.31

2014年01月08日

七草祝い

1月7日は「七草粥」をいただく日。

その年の無病息災を願い、春の七草から若葉のエネルギーをいただくそうです。

ここ、瀬戸内町では1月7日に「七草祝い」または「七つ祝い」を行う家庭があります。

「七草祝い」はその年の正月に数えで7歳になる男の子・女の子のお祝い。

人は7歳までは神の子で、7歳になって初めて人の子になるという信仰があり、

人の子になったお祝いを正月7日に行う通過儀礼のひとつです。

数えで7歳になった子供は、親類・縁者の家、7軒から「ナンカンドースイ(七日雑炊)」をいただきに回ります。

『瀬戸内町誌』を見ると、阿木名、嘉鉄、蘇刈集落、加計呂麻島では安脚場、渡連、秋徳、三浦集落でも

このお祝いが行われていたそうです。

今回は、瀬戸内町・嘉鉄集落にお住まいのA・Hちゃんの「七草祝い」を取材させていただきました。

Aちゃん、とっても可愛いドレス姿で登場です!

Aちゃんママも数えで7歳の時に、シマ(嘉鉄集落)で七草祝いをしたそうです。その時は、着物を着たとのこと。

晴れ着を着て家々を伺うのは一緒ですね。

着物姿も良いですが、Aちゃんのドレス姿、とっても似合っていて可愛かったですよ。

七日雑炊をいただく先の家には、事前に伺う旨をお知らせし、お願いするそうです。

「もうすぐ、Aちゃんは七草祝いじゃない?家にもらいにおいでね~」と声をかけていただいたお宅もあったそう。

集落の皆さん、みんなで子供の成長を祝っているんですね。

訪問先のお宅へは、自宅からお盆とお椀を持って伺います。

そして、訪問先でいただいた雑炊は、家に戻ってお鍋の中へ。

1軒ずつ回るんですね。

蒲鉾やお肉を乗せた雑炊があったり、各家庭ならではの雑炊があるようです。

シマの七日雑炊は、いわゆる春の七草(セリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ、スズシロ)を用いない家庭もあります。

「7種の具を入れた雑炊」なので、中にはお肉や蒲鉾など、野菜以外の具も入っていたりするのです。

お正月料理に使った具材を取りおいて作られる場合もあるようですね。

かつて「七草祝い」では、住んでいるシマを中心に七日雑炊をいただきに行っていたようですが、

現在は他のシマに住む親戚の家にも車に乗って行くそうです。

Aちゃんも住んでいるシマから、車で20分のおばあちゃんの家や親戚のおばちゃんの家に七日雑炊をいただきに行ったとのこと。

なので、車にお鍋持参で七日雑炊をいただきに回ったそうですよ。

そして、訪問先のお宅では七日雑炊を入れたお椀とともに、お祝いもいただきます。

7軒分の雑炊をいただき終わった後、近くの神社へお参りに行く家庭もあるそうです。

その後、自宅で「七草祝い」が執り行われます。

雑炊を食べた後、ヒムン(魚の塩焼き)をいただき、お酒を飲んで家族みんなで子供の成長をお祝いするそうです。

お正月に行う「三献」をする家庭もあるそうですよ。

そうそう!七日雑炊をいただきに伺ったお宅には、福が訪れるんだそうです。

可愛いお子さんが届ける笑顔が、一番の「福」かもしれませんね。

1月7日にシマを歩く晴れ着姿の子供たち。

現在では、あまり見かけなくなっているようです。

今回、いろいろなご縁で、瀬戸内町の「七草祝い」を取材させていただく運びとなりました。

ご協力いただいた、Hさん、Kさん、Aちゃん。

そして、「七草祝い」のことをいろいろ教えてくださった、Oさん。

本当にありがとうございました。

子供の成長を祈り、みんなで喜ぶ。

いつまでも、続いていってほしいシマの伝統行事です。

*****

〈参考文献〉

「瀬戸内町誌(民俗編)」

「奄美生活誌」

瀬戸内町・古仁屋

S.B.I 調査員 鼎さつき

2014.1.7

2013年12月31日

奄美の年末・正月準備

本年ももう終わってしまいますね。

年末の休みに入り、町中でも慌ただしく正月準備に追われています。

特に、お店ではシマならではの正月用品が並ぶようになってきました。

今回は、瀬戸内町で見られた、年末・正月準備風景を記録しました。

阿木名集落 「阿木名ふれあい市」さん

「阿木名ふれあい市」さんは、集落の皆さんが育てた野菜などを持ち寄って販売する場所。

お店前にはお正月の門松セットや仏花セットなどが置かれていました。

店内の様子。

訪れた時間帯が遅かったのですが、この品揃え。

以前、朝7時過ぎにお店に行ったことがありますが、たくさんの買い物客で賑わっていました。

正月用の金柑でしょうか。

大きくて驚きました。

続いて、古仁屋 「丸平おみやげ店」さん

お土産を買いにではなく・・・

お目当ては「鰹節」

この日は生憎の雨模様のため、鰹節は店内に。

晴れた日にはお店前で鰹節の日光浴風景を見ることができますよ。

店内には椎茸も。

綺麗にパックされ、量も大きさもちょうど良さそう。

お正月のお吸い物用に最適ですね。

これは、鰹節削りマシーン。

正月前は特に忙しいそうで、この日はお孫さんがお手伝いしていました。

削られた鰹節を、わっしと掴んで袋詰め。

鰹節はグラム売りしてもらえます。

お吸い物用に、他の地産商品と一緒に贈答される方が多いそうです。

お次は、古仁屋 「魚屋さん」

島の正月にお魚もかかせません。

これは、贈答用の魚。

お正月用に島外の親戚へ送られる方もいらっしゃるそう。

写真左がソージ(カンパチ)。赤い魚はハージン(スジアラ)、奄美の最高級魚です。

お値段を聞いて、びっくり!

お正月用に奮発して購入してみるのも良いかもしれませんね。

他のお魚屋さんでは、こんなものも!

シマの正月にかかせない、「ヒムン」!!

奄美の正月料理では「三献」と呼ばれる料理を元旦にいただきます。

瀬戸内町では「三献」に、ヒムン(干物)を食する家もあります。

ヒムン用には鯛を購入される方が多いそう。

お魚屋さんで焼かれた鯛も、いいものですね。

いつもは、パンを置いてある古仁屋 「大丸パン」さん

年末の商品棚には、このようにお餅が鎮座。

鏡餅だけでなく、吸い物用の「のし餅」も売っていました。

古仁屋 「新栄青果」さん

こちらもお店前には、正月用の花や野菜・果物が並んでいました。

鏡餅に敷く「うらじろ」

「みかん」と、ざっくり紹介されています。

ちょっと赤みの強いのが「あかみかん」、黄色っぽいのが「ポンカン」です。

「今年のポンカンは味が良いよ~」と、お店の方から1個おすそわけにあずかりました。

食べてみると、みずみずしくて甘かったです。

コタツのお供にいかがでしょう?

切干大根にコ―シャ(山芋の仲間)、生姜

こちらも、年末料理や正月料理にかかせない食材です。

お店奥では、ティバンシャ(リュウキュウツワブキ)の準備に大忙し。

お手製の「ティバンシャ・裂きマシーン?」

ティバンシャを網目状の針金に通すことで、縦に4分割になる仕組みのよう。

ティバンシャは奄美の大晦日に欠かせない「豚骨(ゥワンフゥニィ)」の食材のひとつです。

これが「ティバンシャ」

島外のツワブキと似ていますね。

でも、シマのツワブキの方が繊維とアクが強く、下処理が大変なようです。

ティバンシャを湯がく香りがしてくると、「あ~、もうお正月だな~」と感じますね。

古仁屋 「池田精肉店」さん

お店前には橙やポンカン、パイナップルも。

こちらのお店のお肉は、なんと自家生産豚肉!

豚を潰す日が決まっているので、予約して購入する方もいるそうです。

これは、「塩豚」

冷蔵庫の無い時代、年末に用意された豚肉は塩漬けにして保存されました。

お店で売られている「塩豚」は3日間塩漬けにしたものだそうです。

また、「豚骨」用のお肉にはアバラ肉、三枚肉、ヘラ骨など骨付き肉が使われるそうです。

*********

奄美の大みそかに欠かせない料理「豚骨(ゥワンフゥニィ)」

「豚骨」は、ティバンシャと塩漬けした豚の骨付き肉の煮物のことです。

これは島外でいうと、大みそかの「年越しそば」にあたる料理でしょうか。

今日は、大晦日。

夕食が近付くにつれ、シマのあちこちで豚骨の香りが立ち昇ります。

島の年末年始を彩る食材。

シマの食を大事にすること。

それは、シマの歴史をも大切に後世につなげることでもあります。

年越しそばもいいけれど、「豚骨」もお忘れなく。

それでは、皆さん良いお年をお迎えください。

瀬戸内町・古仁屋/阿木名集落

S.B.I 調査員 鼎さつき

2013.12.31

2013年11月30日

西阿室集落 散策 / 島案内人講座

加計呂麻島の西阿室集落へ行ってきました。

西阿室集落は人口105人,世帯数63(平成25年9月14日現在)

加計呂麻島にある30集落のうち,2番目に大きな集落です。

S.B.Iでは以前「西阿室 十五夜豊年祭」の取材をさせていただいています。

この日は瀬戸内町が主催する「島案内人講座」に同行させていただきました。

「島案内人講座」については過去記事をご覧ください→須子茂集落散策 芝集落散策

*****

まずは海上タクシーで加計呂真島・瀬相港へ向かいます。

およそ30分の船旅もまた,瀬戸内町ならではです。

港に到着後は加計呂麻バスで,いざ西阿室集落へ。

マイカー所有率の高いシマッチュにとって,マイクロバスに乗るのはめったにないこと。新鮮,新鮮!

ガイドの方の説明を聞きながら,学生時代の遠足を思い出したり。

今回のガイド役は池田さんと籾山さん。

お二人は島案内人講座の認定試験に合格され,「島案内人」に認定された方々です。

まずは西阿室小学校近く,サト地区のミャー跡に集合。

午前中は集落散策

午後からはシマの遺跡についての講義と,土器などの遺物拾いです。

用意していただいた西阿室集落についての資料をもとに,案内スタートです。

*****

こちらはカミヤド

カミヤドとは「神様が滞在する家」のこと。

サト地区のトネヤにお連れした神様は,西俣家に滞在したと言われているそうです。

カミヤドから続く道を歩くと,厳島神社へとつながります。

階段を登り切ると狛犬がお出迎え。

厳島神社の縁起(由来)は江戸時代末期に遡るそう。

神社のなかった集落に広島から移住した伊東義右衛門が伊東家の屋敷神として,広島の厳島神社より分祀したのが始まりと言われています。旧暦の9月9日と大晦日に礼祭が執り行われるそうです。

厳島神社を後にし,集落の道を歩いていきます。

巨大な一枚岩が道にせり出していたり,壺・甕が無造作に転がっていたり。

門柱に置かれたシャコガイや,ハブ除けの用心棒,ハイビスカスにサルスベリの花。

次の目的地までの道のりも,楽しい発見の連続です。

伊東義尚旧邸

伊東義尚氏は神奈川県鎌倉群長を務めた後,奄美へ帰郷。

1929年に名瀬町長に就任すると名瀬のみならず奄美振興のため,国の役人と折衝を重ねました。

その熱意が国と県を動かし,現在の奄美群島振興開発計画のモデルとなる事業樹立に至ったそう。

奄美振興の父は伊東氏だったんですね。

続いて,金久(かねく)組・お花製作所を見学。

みなさん,作業の真っ最中。

この花飾りは豊年祭中最も華やかな「テンテン踊り」の演目で,先頭を切る力士たちが掲げ入場する時に用います。

別の部屋でもお花作りをしていました。

山椿の枝に一輪一輪,造花を結んでいくそうです!

山椿の切りだしは男性が,花飾り作りは女性が担当。

山椿の枝に竹で作った格子を取り付け、そこに造花を結んでいきます。

シマのOGたちが傍でご指導されていました。

集落の行事にかかわるひとつひとつの作業は,口伝がほとんど。

今も昔もこうして連綿と語り継がれてきたんですね。

「今年は復帰60周年ということで,特別に「60」も作ったのよ~」と見せていただきました。

この花飾りで用いられるのは丈夫な「パーチメント紙」という紙。

豊年祭後,綺麗な造花は翌年の豊年祭でも使うそうです。

お花製作所の次は秋葉神社へ。

秋葉神社は集落の西側,アコウヤマの中腹斜面に立てられた神社。

ハイビスカス咲くスロープ状の沿道を登った先にありました。

秋葉神社では火の神様を祀っているそうです。

石塔が黄色っぽいですね。

これは鹿児島県本土の山川町で産出される,「山川石」で作られたもの。

山川石製の石塔は由緒ある家の墓石などに用いられていました。

この日の秋葉神社からの眺望は,本当に素晴らしかった!

写真中央に見えるのは,ハミャ島です。与路島も少し見えました!

暑い中,急こう配を息を切らして昇った甲斐がありましたね。

秋葉神社を降り,海岸近くのガジュマルで皆さん,小休憩。

ここはカネク地区のミャー跡。

西阿室集落では,集落内の各ポイントでガジュマルの木がお出迎えしてくれます。

港に集まった皆さん。なぜかというと・・・

時々、亀がやってくるそう!

この日は生憎、会えませんでした。残念!

確かこの辺りにイベ石があったはず。

資料を見ながら探していると・・・

「ここ、ここ!」

もう一人のガイド,禱さんからイベ石の説明をしていただきました。

なんとイベ石は花壇の花の後ろに,鎮座していました。

見つけられないわけですね。

続いて,シューハマへ。

サト地区にあった土俵は,大正初期にシューハマへ移動したそうです。

現在,豊年祭はシューハマで執り行われています。

ちょうど,この日は豊年祭・準備の真っ最中。

翌日に豊年祭を控え,青壮年団を中心に会場設営が行われていました。

これはシバヤと呼ばれています。

豊年祭を見物する方たちの見物小屋のようなもの。

主に椎の木を使っているそうです。

集落の方から,ジュースをいただきつつ(ありがとうございました!),

西阿室集落の豊年祭について,ガイドさんよりお話をしていただきました。

(豊年祭の様子は,過去記事をご覧ください。 → 「西阿室 十五夜豊年祭」)

シューハマ近くの商店。

町の商店とは違う,この独特の雰囲気!

なんだか懐かしくなりますね。

西阿室集落には加計呂麻島唯一の教会があります。

現在,信者は4家族6名なのだそうです。(平成25年9月現在)

教会内部はこんな様子。

中に足を一歩踏み入れると,静かな空気が流れていました。

国内に4体しかないマリア観音像を見せていただきました。

教会では毎週土曜日に古仁屋から神父さんが来島し,ミサが行われているそうです。

教会を後にし,サト組のお花製作所・公民館へ向かうと,花飾りは完成していました。

カネク組とサト組で花飾りの様子が違いますね。

毎年デザインを変え,各組でその華やかさを競っているそうですよ。

集落散策を終え,島案内人講座の楽しみの一つ,ランチタイムです。

ランチは西阿室小学校・校庭でいただきました。

午前中,ずっと歩いていたので,みなさんお疲れモードです。

今回のお弁当は伊子茂集落の 「海宿5マイル」 さんのもの。

〈メニュー〉

新鮮地魚のフライ(特製タルタル)

自家製ジーマミ豆腐の揚げ出し

夜光貝のバター炒め

炊きたてご飯に酒粕味噌

パパイヤの漬物

シマの豊かな食材を生かした品々に,皆さん舌鼓を打っていましたよ。

特に驚いたのが,夜光貝のバター炒め!

あんなにやわらかい夜光貝は初めて食べました。

*****

午後からは鼎隊長による「シマの遺跡について」の座学でした。

「ここ試験に出すかも・・・しれませんよ~」と鼎隊長が言ったところを書き出す受講生の方。

皆さん,本当に熱心です。

鼎隊長が持参したものは,西阿室集落で以前拾った遺物です。

皆さん,考古資料は普段の生活では中々見ることができないと思っていませんか?

でも,実はとても身近にあるんです。

地面を掘らなくても,地面に落ちているんですよ!

実際にどんな遺物が拾えたのか,皆さん興味津々で手に取って見ていました。

さぁ,講義終了後は実際に遺物を拾ってみましょう!

サト地区のミャー跡で遺物探しです。

皆さん,地面とにらめっこ。

「これは何?」「これはいつの時代の?」と質問が飛び交います。

今回、皆さんが拾った遺物の中に土器はありませんでした(鼎隊長残念!)

そのため,今回は鼎隊長に代わり,私が拾った遺物について説明をさせていただきました(緊張しました・・・)。

今回拾った遺物の中で一番古い遺物はカムィヤキの破片でした。

カムィヤキは徳之島で11世紀~14世紀にかけ,作られた無釉陶器です。

その他にも中国製の陶磁器や薩摩焼(鹿児島),壺屋焼(沖縄),肥前系陶磁器などがありました。

ほんの10分くらいの時間でしたが,皆さんたくさんの遺物を拾っていました。

遺物からその集落の歴史に触れるのも,楽しいものですよ。

*****

西阿室集落・秋葉神社からの眺望。

整然と並んだ家々とシマの細い道。

そして,シマの風景には欠かせない青く澄んだ海。

自然の素晴らしさだけでなく,

そこに住む人たちの日々の営みに触れると,

また少し,シマの魅力を再発見できるかもしれませんね。

来年はあなたも是非,島案内人講座へ参加してみませんか?

*****

〈参考文献〉

「まんでぃ」 瀬戸内町役場まちづくり観光課

「瀬戸内町誌 歴史編」

「奄美 加計呂麻島のノロ祭祀」 松原武実

瀬戸内町・西阿室集落

S.B.I 調査員 鼎さつき

2013.11.25

2013年11月27日

五右衛門風呂取り換え作業

実は、これは加計呂麻島の呑ノ浦(のみのうら)集落で現役で活躍している五右衛門風呂です。

まず、五右衛門風呂とは、俗説ではありますが、

石川五右衛門という人物が釜ゆでの刑に処せられた時に用いられたことに由来します。

用途は、釜を取り付け、かまどに据え付け、その下で薪をたいて沸かす据風呂のことです。

このお風呂に浸かった記憶のある方や、風呂を炊いた方もいらっしゃると思います。

昔の奄美大島は各集落で、この風呂が愛用され、家の離れには必ずと言っていいほどあったそうです。

しかし、ガス風呂が出てきてからは、もうほとんど使われなくなり、各集落でもその影が薄れてしまい、

その跡だけが畑などや倉庫として寂しく残るだけとなってしまいました。

そんな五右衛門風呂が現役で活躍している加計呂麻島の俵(ひょう)集落で、

今回その釜の取り換え作業が行われたので記録してきました。

まず、地元の方に五右衛門風呂の歴史を尋ねると、俵集落では共同風呂があったそうです。

2人入れるくらいのスペースをもったタルでできた風呂で、タルは直接火にかけてしまうと焼けてしまうので、

タルの下に鉄釜を下敷きに置くなどして工夫がされていたそうです。

一般の五右衛門風呂では、3~4本ぐらいの柱で釜を支えてその周りを赤土で固めて使っており、

また、戦時中では、釜の代用としてドラム缶が使われるなどしていたそうです。

作り方は、その家々で違うみたいですね。

これが、焚口です。

長年、使われたために周辺が真っ黒!!

この風呂は昭和40年頃(今から48年前)に作られ、東京で修業を積んだ左官屋さん率いる4~5人の方々が手懸けたそうです。

なるほど、48年も前に作られ、それからほぼ毎日使われたらこんなに真っ黒になるのも当然ですね。

燃やす木材は、枯れた燃えやすい小枝やそれを勢いよく持続させる太い木、さらに廃材や竹など。

聴けば、椎の木が一番燃えやすいだとか・・・

さて、これが今回新しく取り換えられる釜です。鋳物でできており、叩いてみるとカーンカーンと鳴り何とも良い響きです。

この釜は今では、予約しなければ手に入らないものとなりましたが、

昔は、専門のお店では購入できたそうです。

だいたい金額は5~6万!

なかなか良いお値段ですね~。

① 古い釜の取り外し

さあ、いよいよ作業開始!!

作業は、3人で実施。

まずは古い釜を取り外し。できる限り、この釜を傷つけないようにゆっくりゆっくり慎重に・・・

(古い釜は後で畑などに持っていって、溜め水としても使えるので)

きれいに1周杭を打ち込んで外そうと試みましたが、何とこの風呂釜は外れない。

聞くところによると、普通は、風呂釜の上部のほんの一部分しかコンクリートで留めるはずなのですが、

この風呂釜は、上部から中部にかけてまでコンクリートを流し込んでいる、大変手の込んだ五右衛門風呂でした。

さすがは東京で修業された方の五右衛門風呂です!お見事!

これにはさすがに作業する人たちも腰が抜けてしまいました。

結局、風呂釜は粉々にすることになり、

始まりから大がかりな作業となってしまいました。

風呂釜は取り外し後、このような状態に・・・

ついに48年間の歴史に幕を下ろすことになりました。

今まで熱い炎の中本当にありがとう。

溜め水として使えないのは非常に残念ですが、その後、畑に持っていかれました。(何に使われるのかは不明)

ところで取り外し後の中は・・・

深さが72cm

上部をコンクリート、中部から下部にかけては、レンガで固められていました。

レンガも48年間、火を受けていたため表面は真っ黒に。

② 新しい釜の取り付け

次は、新品釜の取り付けです。

ここまでは順調と思いきや、再び難所がやってきました。

今度は、新品の釜が入らないという事態に・・・

③ 外壁掘削

釜が入らないので周りをハンマーや杭を駆使して掘削開始!

上部のコンクリートは堅くて思うように削れませんでしたが、

中部から下部のレンガはもろいので簡単に崩れました。

それから、何回か釜を入れたり、周りを削る作業を繰り返し行い、釜が入れるように微調整していきました。

この作業は2日間に及びました。

中に入ると体中真っ黒に!!

長年の灰とコンクリートの粉末が舞っているため、防塵マスクは特に必需品です。

④ コンクリート詰め

掘削を繰り返していくうちに無事、新しい釜を入れることに成功しました。

そして、いよいよ最後を締めくくる作業は、コンクリート詰めです。

このコンクリート詰めは、風呂釜が不安定になったり、さらに隙間から焚いた際の煙が出るのを防ぐため、大変重要な作業です。

ある程度コンクリートを詰めたら、後は、焚きながら隙間がないように確認して詰めていくのがポイントです。

全て詰め終わると、コンクリートが固まるのを待つだけです。

こうして、3日間にわたった作業が無事終了しました。(はぁ~、だれつきた~)

コンクリートが固まるのには少し時間を要するため、

完成したらまた写真を載せたいと思います。

あまりの五右衛門風呂の細かい作りに苦心し、予定より長い時間をかけての作業となりました。

作業に携わった皆様、本当にお疲れ様でした。

こちらの家の方も、新しい五右衛門風呂に入るのが楽しみだとおっしゃておりました。

俵集落では、夕暮れ時になると煙が立ち昇る家が少なくなってきています。

今回、取材させていただいた家は数少ない五右衛門風呂を持つ家です。

高齢化に伴った現象でしょうか?

少しずつ失われていくシマの風景。

48年の歴史を刻んだ釜に代わり、新たに歴史の出発点にたった新しい五右衛門風呂。

これからも昔から続くシマの姿をどうか残していってほしいと思います。

そして、またいつの日か、各集落でこのような五右衛門風呂の温もりのある煙に包まれた風景を見ることができればと思います。

瀬戸内町・俵集落

S.B.I 調査員 K.K

2013.11.22

2013年11月25日

高千穂神社秋まつり「浜下り」

今年4月に完成した高千穂神社から古仁屋青年団の御輿と

小学校前から合流した稚児たちが行列をつくって町中を歩きました。

早朝から、この日の街のにぎわい!雰囲気!最高でしたね。

私の子供がこの稚児行列に参加しましたので、一部ですが、ご紹介いたします。

今回、約40年ぶりに復活した稚児行列。

そんな貴重な行事に自分の子供が参加できるなんて思ってもいませんでした。

参加する稚児たちは、普段は、童子八月踊り研究会に属する子供たちです。

毎週土曜日、古仁屋小学校体育館にて八月踊りの練習をしています。

浜下り前日は、歩き方の練習を行いました。

当日は、朝早くから着付けをしていただき、お化粧もして変身です。

平安時代からやってきたような姿に。こどもたちなりきっていました!

古仁屋の街からいい感じに神社の屋根がみえます。

開始とともにのろしがあがりました。

古仁屋青年団が御輿を担いで、神社から降りてきました。

この御輿は、別名“暴れ御輿”と呼ばれていたとか。

10年ぶりの復活と40年ぶりの稚児行列復活に

この日は穏やかに登場です。

「ハレ~ェ、ヨイヤサノサァ~ノサァ~、アッサカセ~ェ、ヨイヤサノサァ~」

青年団の“オーエラエ”が心地よく町中に響きわたります。

“浜下り唄”があったらしいのですが、生で聞くことができませんでした(涙)

*動画クリック!!!

街頭にいた、むかし御輿を担いでいた青年団OBの方が、

“はしらんば!”と声をかけておられました。

思わず、“むかし、暴れたくちですか?”と尋ねると、

“ぶるる~すごかったど”と、

今にも暴れそうなご返答をいただきました。

このお祭りの復活をとても喜んでいる表情が印象的でした。

“稚児がとおるぞ~”と言わんばかりに、

前町長義永秀親氏が拍子木を打ち鳴らします。

約1キロの距離を頑張ってあるきました。

小学生以上の童子たちは、背中にお面をつけてチヂンを打ちながら歩きます。

到着は海の駅緑地公園。土俵を1周します。

後半、疲れたと漏らしていた子も頑張って歩き切りました。

男の子たちもかっこいい姿で決まっていました。

この後、神事が行われ、十五夜豊年祭が始まりました。

お祭りの締めには、八月踊りにも参加しました。

*動画クリック!!

一通り踊り終わったのですが、古仁屋青年団から、“シャンクルメ”のリクエスト。

地域で踊りや唄がちがいますが、振りの意味が分かるととても楽しくおどることができますよ。

大勢で踊ると、動きがみていてとても楽しかったです。

*******

さて、小さい頃、この稚児行列に参加していたという方とお話しをする機会がありました。

今回、息子さんも稚児行列に参加されていました。

「衣装もとってあるよ」

「写真もあるよ」

ということでしたので、

お願いしましたら、快く見せていただきました。

「ぼくの時代は、港祭りと一緒にやってたみたいだよ」

この場所は、どこなのでしょう?わかる方いらっしゃいますか?

*瀬戸内町誌によると

昭和35年に商工会との協賛で行った方がよいとの意見がでたそうで、

浜下りを『港まつり』と称して町の観光事業の一環として行うようになった。

と記載されています。

そして、キレイに保管されていた衣装をお借りしました。

こちらは、女の子用

こちらは、男の子用

裏生地がなんと紙!!

重さが全然違いました!!

当時の写真。かわいいですね。

後ろの怪獣はなんでしょう!!おもしろいですね!!

40年も前だなんて信じられないほど状態もキレイに保管されていました。

とても貴重なモノを見せていただき、感激しました。

これこそ、町のヒギャジマンですね。

ブログをご覧のみなさまも、

懐かしい!というかた、自分も歩いたのよという方、ぜひ、当時のお話をお聞かせくださいね。

********

無事にこの日を終えることができ、ほんとによく頑張った子供たち

慣れない衣装に奮闘しました。さまざまな反省点は来年へのバネに!!

子供たちの笑顔がまた来年も続いていきますように。。。。

町の賑わいを体験でき、とてもよい思い出となりました。

ありがとうございました。

参考資料

・瀬戸内町誌 民俗編

11月3日(日) 瀬戸内町古仁屋

浜くだり 古仁屋十五夜豊年祭

調査員 T.T