2013年10月07日

SBI講座「動物病院の先生がやって来た」

9月29日(日)瀬戸内町立図書館・郷土館にて

SBI講座“動物病院の先生がやって来た”と自然観察会を行いました。

講師は、奄美市にある奄美動物病院から獣医師 伊藤圭子先生にお越しいただきました。

伊藤先生は、大学時代マングースの血液研究を行われていました。実際に現場をみて研究したいということで、大和村にある奄美野生生物保護センターでマングースの駆除や希少動物の保護活動をされてきました。

今年度4月から奄美市にある動物病院に勤務されています。

◇ ◆ ◇ ◆ ◇

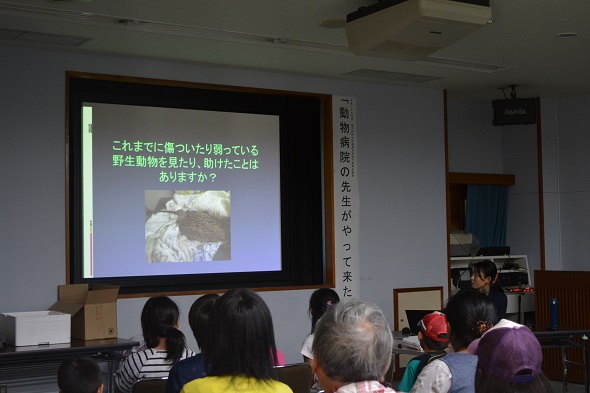

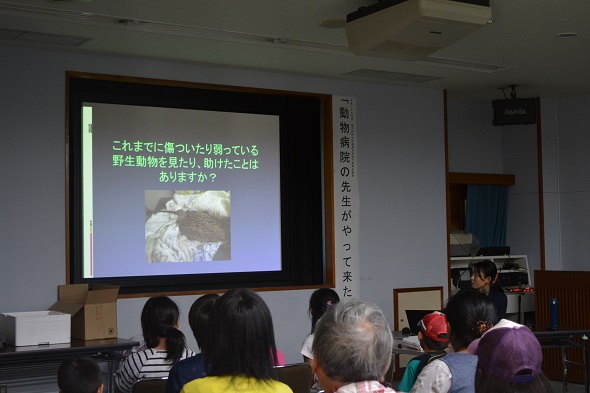

今回のテーマは、

傷ついたり弱ったりしている動物を見つけた時の対処方法(傷病動物救護法)

突然!ケガをした野生動物を見つけました!

あなたならどうしますか?!!

助けたい!誰もがそう思うかもしれません。

しかし、いきなり触ったり話しかけたりすると、余計におびえたり、攻撃してきたり、病原菌を持っていたり、

何も知らないで近づくと思わぬ状況になってしまうかもしれない!ということでした。

さまざまな経験をされた先生だから言えること、わたしたちが考えていかなければならないことを講義の中でお話しいただきました。

参加者のみなさん、真剣に聞き入っていました!

大切なことですので、講義の中から抜粋してご紹介します。

*********************************************

発見したら、

まずは、静かに観察し記録をとりましょう。

ここで大事なことは、いきなり触らない、つかまえようとしないこと

とくに、集団で倒れているものには、絶対に触れないこと(感染症の恐れがあるため)

■見つけた動物は、

動けるか?飛べないのか?うずくまっているのか?反応の有無?傷があるか?など

■見つけた場所の環境は、

道路上、建物のそば、畑など

■見つけた場所の周辺状況や情報をとる

天気、今までも見つかっているか、近くで工事や作業をしているか、同じ種類を見るかなど

■写真

周辺写真など

このまま自然に任せるのもひとつの方法だといいます。

一人でなんとかしようとしてはいけない。

保護しても野生にかえせるのは3割以下であること

1頭を助けて群れにかえすことが正しいかどうか、群れにとって余計に混乱することもあるといいます。

しかし、状況次第では助け出すという選択をすることもあるかもしれません。

いざ運ぶときめたら、責任もって行動しなければなりません。

【野生動物の保護と運ぶ方法】

■適度な大きさの段ボールを用意する

真っ暗にすることが大事、ガムテープで静かにふたをおさえます。

■新聞紙やペットシーツを敷くだけでよい

■保温が必要な時は、ペットボトルにお湯を入れ転がらないようにタオルなどに巻く

■空気穴はあけない

■水・食べ物は与えない

車で運ぶ際は、

○スピードを出さない

○温度に注意(特に夏場)

○音楽はかけない

○病院への事前連絡

○声をかけない、なでない、目を合わせない(ストレスを与えないこと)

*********************************************

ついやってしまいそうなことですが、動物にとっては大きなストレスになるそうです。

慎重に行動しなければならないということですね。

たいへんなこと、先生の伝えたいこと、

子供たちには少し難しい部分もあったかもしれませんが、

おうちに帰ってから親子で話し合う時間をぜひ設けてほしいなと思いました。

そして、伊藤先生の生の声を聞ける講義に多くの方が参加して、この問題に目をむけていくことも大切なことだと思いました。

もっとも大事なことは、

動物を知ること、興味をもつこと

そして、救護をしなくてもいい環境をつくること

(*私たちが考えていかなければならないところですね)

事故をしない環境、犬猫の被害を減らす環境作り、鳥が毎回同じところにぶつからないようにする方法など

私たちにできることをご紹介いただいきました。

意識していくことが大事なんですね。

◇ ◆ ◇ ◆ ◇

奄美大島と徳之島にしか生息しないアマミノクロウサギの多くの死亡原因は、交通事故だと考えられています。

交通事故を防ぐために、どのような対策がされているか国道58号線や林道を走ってさがしてみました!

クロウサギが通る道です、スピードを出さないようにと注意を呼びかけています。

これらは、なんでしょう??

国道58号線に設置された野生動物保護用反射板とセンサーカメラです。

*野生動物保護用反射板…車のヘッドライトが反射板に当たり、道路沿いに赤い光が反射する事で、光の警戒フェンスが出来上がります。道路に近づく動物は警戒し、その場にとどまるかあるいは安全な方へと引き返し、野生動物を巻き込む自動車事故の減少に繋がるというもの。自動車が走り去ればすぐさま反射光は消え、動物は安全に道路を渡ることができるそうです。

*センサーカメラは、現在は使用されていませんが、環境省の事業の一環で設置されたもの。

道路を渡るアマミノクロウサギが確認されているようです。

午後の林道を観察会後、バスに乗って住用の新村まで移動しこれらの標識を参加者のみなさんと探してきました!前からこのセンサーカメラのことが気になっていたお父さんもいらっしゃいました。時々通る道ですが、バスに乗ると目線が変わりよく見える見える。

鼎隊長から、子供たちへメッセージ☆

名瀬行くとき、古仁屋に帰るとき、

お父さんやお母さんにこの道は、アマミノクロウサギが通る道だよ。ゆっくり走って!と注意してあげてね。

◇ ◆ ◇ ◆ ◇

今回の講座・自然観察会は、子供から大人まで楽しみそして勉強になった、とても有意義でとても贅沢な一日となりました。

講座では、 伊藤先生の作られた骨格標本を触ったり、本物の鳥の羽に触れたりすることができて、野生動物をより身近に感じることができました。

この標本になっている野生動物は、伊藤先生のもとに運ばれてきた傷病動物。

残念ながら命を救うことはできませんでしたが、

新しい形になって先生のもとで生かされています。

*一部、東大医科学研究所からお借りしました。

上の写真は、コノハズクの羽(フクロウ科)

肌触りが全然違う!!

アオサギの羽(サギ科)

ホウロクシギの頭の骨(シギ科)

*アマサギの頭と首の骨

ツミ (タカ科)

ハイタカ(タカ科)

アカショウビン(カワセミ科)

アマミノクロウサギ(ウサギ科)

ハブ(クサリヘビ科)

イノシシの頭蓋骨(イノシシ科)

リュウキュウイノシシの剥製

ツキノワグマの骨(クマ科)

*奄美以外の生き物も観察中!

子供たちから大人までみなさん大喜びの企画でした。

◇ ◆ ◇ ◆ ◇

そして、午後からはアマミノクロウサギの生息する場所を歩く自然観察会を行いました。

予想以上にたくさんのクロウサギのフンを確認することができました。

この講座にご参加いただいた東京大医科学研究所の服部先生が、

クロウサギのフンの下をほりほりしています。

出てきたのは、*オオシマエンマコガネ(コガネムシ科)

アマミノクロウサギのフンに寄生する糞虫。奄美大島と徳之島のみで確認されています。

周りの観察をすると、フンの近くの草むらには、アマミノクロウサギの通り道を確認することができました。

しゃがみこんで、クロウサギの目線で草むらをのぞくと、

クロウサギが顔を出してくれるような気分になり、わくわくする気持ちになりますよ。

子供たちもあちこちで、この通りみちを発見できるようになっていました。

なんと!アマミノクロウサギの骨がみつかりました。

アマミノクロウサギがいたという痕跡ある道に子供たちの冒険心は絶頂にのぼりました。

カラスバトやアオバトの羽を拾ったり、

トゲネズミと思われる毛が散乱していたり、

どういう状況でこうなったのか、

“考える楽しさ”も自然観察会の醍醐味ですね。

昆虫・植物については、講師の前田芳之先生(樹木医)から面白いお話をたくさん聞けました。

ハシカンボク(ノボタンの仲間)

クワズイモ(サトイモ科)

クチキゴキブリ(オオゴキブリ科)

シダクロスズメバチ(スズメバチ科)

素通りしそうな虫たちにもちゃんと名前があったり特徴があったり習性があったり、

生き物の役割と発見する楽しさをわかりやすく学ぶことができましたね。

気が付いたらずいぶん歩いていましたね。

小さな子供たちも最後まで歩いたり走ったりして、元気にすごしていました!

森の中で記念撮影!

行きしに見つけたゴミを帰りはみんなで拾って帰ってきました。

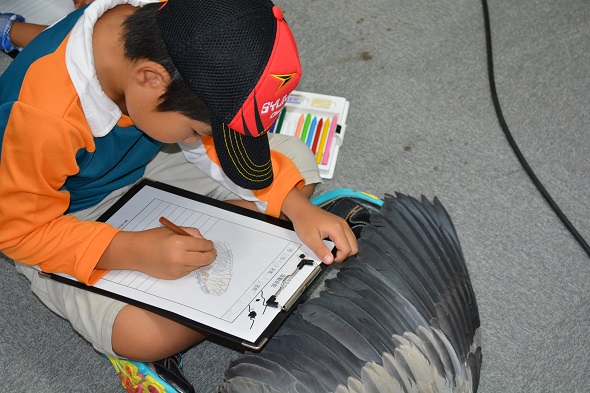

図書館に帰ってきて、大人用子供用とアンケートを準備し書いていただきました。

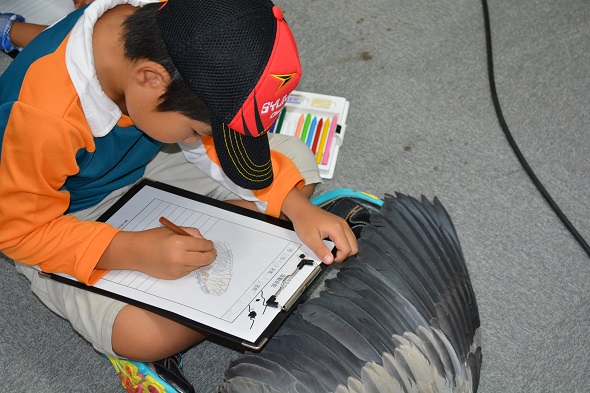

子供たちには、絵日記風に。真剣です。

羽をあおぐと風がすごい!サラサラしていてきもちよかった!つぎは、本物に会いたい!

個性的な絵とおもいおもいの感想をいただきました!!

いつも住んでいる町の近くにこんなにも大自然があり、野生動物が住んでいる。

助けることも大切だけど、

動物たちが傷つかないような対応策を考えていかなければならないということを意識していく。

予想以上に内容の濃い講座となりました。

私たちは素晴らしい環境で暮らしていること

この自然が、ひぎゃじまん(シマの自慢)のひとつとなるような

そんなきっかけをつくれた講座になったのではないかと思っています。

ご参加いただいたみなさん、講師の先生方、ほんとうにありがとうございました。

瀬戸内町立図書館・郷土館

網野子峠

国道58号線

S.B.I 調査員 Tadashi

2013.9.29

SBI講座“動物病院の先生がやって来た”と自然観察会を行いました。

講師は、奄美市にある奄美動物病院から獣医師 伊藤圭子先生にお越しいただきました。

伊藤先生は、大学時代マングースの血液研究を行われていました。実際に現場をみて研究したいということで、大和村にある奄美野生生物保護センターでマングースの駆除や希少動物の保護活動をされてきました。

今年度4月から奄美市にある動物病院に勤務されています。

◇ ◆ ◇ ◆ ◇

今回のテーマは、

傷ついたり弱ったりしている動物を見つけた時の対処方法(傷病動物救護法)

突然!ケガをした野生動物を見つけました!

あなたならどうしますか?!!

助けたい!誰もがそう思うかもしれません。

しかし、いきなり触ったり話しかけたりすると、余計におびえたり、攻撃してきたり、病原菌を持っていたり、

何も知らないで近づくと思わぬ状況になってしまうかもしれない!ということでした。

さまざまな経験をされた先生だから言えること、わたしたちが考えていかなければならないことを講義の中でお話しいただきました。

参加者のみなさん、真剣に聞き入っていました!

大切なことですので、講義の中から抜粋してご紹介します。

*********************************************

発見したら、

まずは、静かに観察し記録をとりましょう。

ここで大事なことは、いきなり触らない、つかまえようとしないこと

とくに、集団で倒れているものには、絶対に触れないこと(感染症の恐れがあるため)

■見つけた動物は、

動けるか?飛べないのか?うずくまっているのか?反応の有無?傷があるか?など

■見つけた場所の環境は、

道路上、建物のそば、畑など

■見つけた場所の周辺状況や情報をとる

天気、今までも見つかっているか、近くで工事や作業をしているか、同じ種類を見るかなど

■写真

周辺写真など

このまま自然に任せるのもひとつの方法だといいます。

一人でなんとかしようとしてはいけない。

保護しても野生にかえせるのは3割以下であること

1頭を助けて群れにかえすことが正しいかどうか、群れにとって余計に混乱することもあるといいます。

しかし、状況次第では助け出すという選択をすることもあるかもしれません。

いざ運ぶときめたら、責任もって行動しなければなりません。

【野生動物の保護と運ぶ方法】

■適度な大きさの段ボールを用意する

真っ暗にすることが大事、ガムテープで静かにふたをおさえます。

■新聞紙やペットシーツを敷くだけでよい

■保温が必要な時は、ペットボトルにお湯を入れ転がらないようにタオルなどに巻く

■空気穴はあけない

■水・食べ物は与えない

車で運ぶ際は、

○スピードを出さない

○温度に注意(特に夏場)

○音楽はかけない

○病院への事前連絡

○声をかけない、なでない、目を合わせない(ストレスを与えないこと)

*********************************************

ついやってしまいそうなことですが、動物にとっては大きなストレスになるそうです。

慎重に行動しなければならないということですね。

たいへんなこと、先生の伝えたいこと、

子供たちには少し難しい部分もあったかもしれませんが、

おうちに帰ってから親子で話し合う時間をぜひ設けてほしいなと思いました。

そして、伊藤先生の生の声を聞ける講義に多くの方が参加して、この問題に目をむけていくことも大切なことだと思いました。

もっとも大事なことは、

動物を知ること、興味をもつこと

そして、救護をしなくてもいい環境をつくること

(*私たちが考えていかなければならないところですね)

事故をしない環境、犬猫の被害を減らす環境作り、鳥が毎回同じところにぶつからないようにする方法など

私たちにできることをご紹介いただいきました。

意識していくことが大事なんですね。

◇ ◆ ◇ ◆ ◇

奄美大島と徳之島にしか生息しないアマミノクロウサギの多くの死亡原因は、交通事故だと考えられています。

交通事故を防ぐために、どのような対策がされているか国道58号線や林道を走ってさがしてみました!

クロウサギが通る道です、スピードを出さないようにと注意を呼びかけています。

これらは、なんでしょう??

国道58号線に設置された野生動物保護用反射板とセンサーカメラです。

*野生動物保護用反射板…車のヘッドライトが反射板に当たり、道路沿いに赤い光が反射する事で、光の警戒フェンスが出来上がります。道路に近づく動物は警戒し、その場にとどまるかあるいは安全な方へと引き返し、野生動物を巻き込む自動車事故の減少に繋がるというもの。自動車が走り去ればすぐさま反射光は消え、動物は安全に道路を渡ることができるそうです。

*センサーカメラは、現在は使用されていませんが、環境省の事業の一環で設置されたもの。

道路を渡るアマミノクロウサギが確認されているようです。

午後の林道を観察会後、バスに乗って住用の新村まで移動しこれらの標識を参加者のみなさんと探してきました!前からこのセンサーカメラのことが気になっていたお父さんもいらっしゃいました。時々通る道ですが、バスに乗ると目線が変わりよく見える見える。

鼎隊長から、子供たちへメッセージ☆

名瀬行くとき、古仁屋に帰るとき、

お父さんやお母さんにこの道は、アマミノクロウサギが通る道だよ。ゆっくり走って!と注意してあげてね。

◇ ◆ ◇ ◆ ◇

今回の講座・自然観察会は、子供から大人まで楽しみそして勉強になった、とても有意義でとても贅沢な一日となりました。

講座では、 伊藤先生の作られた骨格標本を触ったり、本物の鳥の羽に触れたりすることができて、野生動物をより身近に感じることができました。

この標本になっている野生動物は、伊藤先生のもとに運ばれてきた傷病動物。

残念ながら命を救うことはできませんでしたが、

新しい形になって先生のもとで生かされています。

*一部、東大医科学研究所からお借りしました。

上の写真は、コノハズクの羽(フクロウ科)

肌触りが全然違う!!

アオサギの羽(サギ科)

ホウロクシギの頭の骨(シギ科)

*アマサギの頭と首の骨

ツミ (タカ科)

ハイタカ(タカ科)

アカショウビン(カワセミ科)

アマミノクロウサギ(ウサギ科)

ハブ(クサリヘビ科)

イノシシの頭蓋骨(イノシシ科)

リュウキュウイノシシの剥製

ツキノワグマの骨(クマ科)

*奄美以外の生き物も観察中!

子供たちから大人までみなさん大喜びの企画でした。

◇ ◆ ◇ ◆ ◇

そして、午後からはアマミノクロウサギの生息する場所を歩く自然観察会を行いました。

予想以上にたくさんのクロウサギのフンを確認することができました。

この講座にご参加いただいた東京大医科学研究所の服部先生が、

クロウサギのフンの下をほりほりしています。

出てきたのは、*オオシマエンマコガネ(コガネムシ科)

アマミノクロウサギのフンに寄生する糞虫。奄美大島と徳之島のみで確認されています。

周りの観察をすると、フンの近くの草むらには、アマミノクロウサギの通り道を確認することができました。

しゃがみこんで、クロウサギの目線で草むらをのぞくと、

クロウサギが顔を出してくれるような気分になり、わくわくする気持ちになりますよ。

子供たちもあちこちで、この通りみちを発見できるようになっていました。

なんと!アマミノクロウサギの骨がみつかりました。

アマミノクロウサギがいたという痕跡ある道に子供たちの冒険心は絶頂にのぼりました。

カラスバトやアオバトの羽を拾ったり、

トゲネズミと思われる毛が散乱していたり、

どういう状況でこうなったのか、

“考える楽しさ”も自然観察会の醍醐味ですね。

昆虫・植物については、講師の前田芳之先生(樹木医)から面白いお話をたくさん聞けました。

ハシカンボク(ノボタンの仲間)

クワズイモ(サトイモ科)

クチキゴキブリ(オオゴキブリ科)

シダクロスズメバチ(スズメバチ科)

素通りしそうな虫たちにもちゃんと名前があったり特徴があったり習性があったり、

生き物の役割と発見する楽しさをわかりやすく学ぶことができましたね。

気が付いたらずいぶん歩いていましたね。

小さな子供たちも最後まで歩いたり走ったりして、元気にすごしていました!

森の中で記念撮影!

行きしに見つけたゴミを帰りはみんなで拾って帰ってきました。

図書館に帰ってきて、大人用子供用とアンケートを準備し書いていただきました。

子供たちには、絵日記風に。真剣です。

羽をあおぐと風がすごい!サラサラしていてきもちよかった!つぎは、本物に会いたい!

個性的な絵とおもいおもいの感想をいただきました!!

いつも住んでいる町の近くにこんなにも大自然があり、野生動物が住んでいる。

助けることも大切だけど、

動物たちが傷つかないような対応策を考えていかなければならないということを意識していく。

予想以上に内容の濃い講座となりました。

私たちは素晴らしい環境で暮らしていること

この自然が、ひぎゃじまん(シマの自慢)のひとつとなるような

そんなきっかけをつくれた講座になったのではないかと思っています。

ご参加いただいたみなさん、講師の先生方、ほんとうにありがとうございました。

瀬戸内町立図書館・郷土館

網野子峠

国道58号線

S.B.I 調査員 Tadashi

2013.9.29

夏の自由研究に!

埋蔵文化財分布調査 「須子茂集落」

県民大学講座 「奄美地域の先史・原史文化」

おしらせ 講座「いがいとしらない?ねこのこと!?」

おしらせ 県民大学講座・瀬戸内町で開催! 「奄美地域の先史文化」

【奄美の自然 じっくり体験会】 へ参加してきました!

埋蔵文化財分布調査 「須子茂集落」

県民大学講座 「奄美地域の先史・原史文化」

おしらせ 講座「いがいとしらない?ねこのこと!?」

おしらせ 県民大学講座・瀬戸内町で開催! 「奄美地域の先史文化」

【奄美の自然 じっくり体験会】 へ参加してきました!

Posted by S.B.I at 15:10│Comments(2)

│講座

この記事へのコメント

伊藤です

こちらこそ、私自身もとても勉強になった一日になりました、忙しい中本当にありがとうございました!

隠しきれない標本オタクっぷりが出てしまいました…(ちなみにいくつか種類と標本が違ってますよ!)

お話は対象年齢が分かっていなかったので、難しくなってしまいました。すみません…

もう少し具体的な保護方法もお話すればよかったかなあ、と思っています。そのうちちょっとしたマニュアルでも(簡単な)作れたらと思っています。

こちらこそ、私自身もとても勉強になった一日になりました、忙しい中本当にありがとうございました!

隠しきれない標本オタクっぷりが出てしまいました…(ちなみにいくつか種類と標本が違ってますよ!)

お話は対象年齢が分かっていなかったので、難しくなってしまいました。すみません…

もう少し具体的な保護方法もお話すればよかったかなあ、と思っています。そのうちちょっとしたマニュアルでも(簡単な)作れたらと思っています。

Posted by itou at 2013年10月10日 13:14

伊藤先生

こちらこそお忙しい中、ありがとうございました。

先日の講座はみなさんたいへん喜ばれていましたよ。

先生だからこそ言える本音が聞けて、とても貴重な時間だったとおもいます。

種類と標本ちがってましたか!すみません(汗)

メモ書きみなおしたら、

コノハズクの羽→トビの羽

アオサギの骨→アマサギの羽

でしょうか!!?

羽も違うかもしれないそんな気がしますが。。。

メモの取り方と写真の撮り方など今後の課題です(反省)

訂正ありましたら、教えてくださいね!!!

保護法マニュアルできるの楽しみに待っています!!

瀬戸内町に来られるときは、図書館・郷土館にもぜひお立ち寄りくださいね。

こちらこそお忙しい中、ありがとうございました。

先日の講座はみなさんたいへん喜ばれていましたよ。

先生だからこそ言える本音が聞けて、とても貴重な時間だったとおもいます。

種類と標本ちがってましたか!すみません(汗)

メモ書きみなおしたら、

コノハズクの羽→トビの羽

アオサギの骨→アマサギの羽

でしょうか!!?

羽も違うかもしれないそんな気がしますが。。。

メモの取り方と写真の撮り方など今後の課題です(反省)

訂正ありましたら、教えてくださいね!!!

保護法マニュアルできるの楽しみに待っています!!

瀬戸内町に来られるときは、図書館・郷土館にもぜひお立ち寄りくださいね。

Posted by S.B.I at 2013年10月10日 19:44

at 2013年10月10日 19:44

at 2013年10月10日 19:44

at 2013年10月10日 19:44※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。