2014年01月29日

大島海峡「ミステリーサークル」の謎! 開催決定!!

瀬戸内町文化遺産活用実行委員会・講座

大島海峡『ミステリーサークル』の謎

を開催いたします。

今から20年ほど前。。。

奄美大島の海底に、自転車の車輪のような模様のミステリーサークルが発見されました。

ミステリーサークルがどのようにしてできるのか?

誰がつくるのか?

NHK「ダーウィンが来た」でも放送された

大島海峡「ミステリーサークル」の謎について、その不思議に迫ります。

※くわしくは、 チラシ をご覧ください。

おしらせ

S.B.I.

2014年01月26日

SBI講座『イルカ・クジラ講座~あまみ編~』

瀬戸内町文化遺産活用実行委員会主催の講座が行われました!!

午前中は、瀬戸内町立図書館・郷土館の2Fで、

「あまみの海のいきものたち」

奄美海洋生物研究会の 興 克樹 先生

「イルカ・クジラ教室 あまみ編」

沖縄美ら島財団 美ら島研究センター 岡部晴菜 先生のお話です!

まずは、奄美海洋生物研究会の興 克樹 先生が

奄美の海で見られる生物のお話をしてくれました!

「クレナイオオイカリナマコ」は、大きいものでは全長4mにもなります!!

世界でも最大級の大きなナマコで、大島海峡内に生息しています。

「オオフトユビヒトデ」

こちらも、最大級のヒトデ!大島海峡内や外洋の岩場などで見ることができます!!

「ミナミバンドウイルカ」

もともと「バンドウイルカ」だと思われていましたが、瀬戸内町で新種であることがわかって、

「ミナミバンドウイルカ」という名前がついたのだということも紹介されました!

瀬戸内町は、国内でも数少ない、ミナミバンドウイルカの生息地だそうです!!

さらに!

これからの季節にみられるザトウクジラの回遊地であることが紹介され、

岡部先生から詳しい、イルカやクジラの生態についてお話が続きます!

イラストやゲームなどで、子供たちにもわかりやすく教えてくれます!!

イルカは、目・鼻・口、あまり知られてはいませんが、「耳」もあるのだそうです。

イルカ と クジラ は、同じ 「鯨類(げいるい)」 という仲間になり、

体の大きさによって、大きい仲間が 「クジラ」 、小さい仲間が 「イルカ」 にわけられています。

また、歯の形でもわけられていて、 「ヒゲクジラ」 と, 「ハクジラ」 にわけられます。

ハクジラは、するどい歯で小魚やイカなどを食べます。

ヒゲクジラでは、海水と一緒に小魚と小エビを飲み込み、ヒゲにより、海水をこして食べます。

ヒゲクジラ の ヒゲ板 の説明。

小さい 「ヒゲ板」 でも、岡部先生の頭より大きいですね。

実際に ヒゲクジラ の 「ヒゲ」 と ハクジラ の 「歯」 を見せていただきました。

ヒゲ というより、芸術作品!

イルカ・クジラのお話の後、簡単なクイズが始まりました!

それでは、問題!

①クジラの潮吹きの正体は?

吐く息 or 体内の余分な海水 (正解は、吐く息)

②イルカ・クジラの赤ちゃんは、どのように生まれてくるのでしょうか?

卵 or 赤ちゃん (正解は、赤ちゃん)

③イルカ・クジラはまわりの水温により体温が変わるのでしょうか?

変わる or 変わらない (正解は、変わらない)

④イルカ・クジラの年齢は、何を調べればわかるでしょうか?

歯 or 耳のあか (正解は、両方)

⑤全86種類のイルカ・クジラで奄美で確認されたのは?

8種類 or 19種類 (正解 19種類)

全問正解する子供たちもいました。

皆さんは、何問正解できましたか?

ミナミバンドウイルカの生態

「ミナミバンドウイルカ」 と 「バンドウイルカ」 の違いでは、

口が長いのが ミナミバンドウイルカ

小さい方が、 ミナミバンドウイルカ

大人になると、お腹に点々が出てくるのが、 ミナミバンドウイルカ などの説明がありました。

ミナミバンドウイルカ の数少ない生息地の一つが奄美大島

いつ見られるか?いまでしょ?

いや!!

奄美大島では、一年中見ることができる可能性があるんです!!

さらに、沖縄の美ら海水族館の “おきちゃん” は、

瀬戸内町から、ヘリコプターで運ばれたことも紹介がありました!!

今も現役で活躍する “おきちゃん” の映像が流れると、会場の子供たちも大人たちも釘づけでした!!

いよいよ!ザトウクジラのお話しです。

ザトウクジラは、季節ごとに回遊をします。

冬 暖かいこの奄美大島や沖縄などで、交尾・出産・子育てをする。

夏 エサの多いロシアやアラスカなどで、思い切り餌を食べる。

海の中で鳴き声で求愛をハーモニーで奏でるクジラもいるそうです。

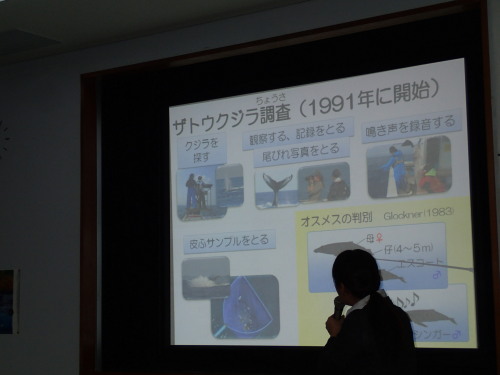

クジラの調査は、1991年より行われています。

海に出て、クジラを探す・観察する・尾びれの写真を撮る

鳴き声を録音する・皮膚サンプルを獲るなど、様々な調査が行われています。

尾びれの写真は、「腹面の模様(白黒の模様)」や、「後縁の形状(尾びれのギザギザ)」が、

個体ごとに違っていて、長期間変化しないことを利用して、個体識別を行っています。

そこで、子供たち3グループ 大人1グループでクジラの尾びれの個体識別チャレンジです。

一つの個体を、沢山の尾びれの写真の中から探します!!

子供たちは、ゲーム感覚で次々に同じ個体を探し当てていました!!

ビデオで流れるクジラの映像から、尾びれの個体識別も行いました。

こちらは、少し難しかったようです!!

これでもない、これかもしれないと考ます。大人も子供も楽しめるゲームでした!!

個体識別がわかれば、毎年奄美にやってくるクジラがわかります。

今のところ、識別できているのが沖縄で1166頭。

奄美では、40頭識別できています。

R-57というクジラは、1992年・1994年・2011年に奄美に来ています。

沖縄と奄美で同じクジラが、33頭確認されています。

これらの調査が進むことで、

奄美大島は、通過地点なのか新たなる生息地点なのかが、解明されます。

さあ!午後からは、いよいよイルカ・クジラ調査へ出かけます。

子供たちも「イルカ・クジラ見つけ隊」の調査隊員 として、実際の調査に参加です!!

海の駅で受付を済ませます。

この日は、天気の崩れが予想されたので、時間を早めての出港となりました!

救命胴衣を着けて、いざ出発!!

※ 酔いやすい人への注意事項 ※

〇調査へ出かける時は、前の日にしっかり、睡眠をとってください!

〇酔う人は、乗船前に酔い止めを飲む!

〇胃を動かすためにも、お菓子や、飴玉を持っていく!

〇海の上は、この季節寒いのと常に風に当たるので、暖かい恰好を準備しましょう!!

大島海峡を東へ進み、外洋へ。

外洋へ出ると、波が大きくやや緊張する子供も見られました。

波を楽しむのは、やっぱり男の子たち!

南東の風・波が強く、30分ほど東側の海域を探しましたが、

これ以上の調査は無理だと判断し、海峡の中に戻りました!!

クジラ は、だいたい15分に1回の割合で、海面に顔を出すため、

30分で2回は、姿を見ることができるはずなのですが、残念ながらこの海域では、見つけることができませんでした。

そこで、大島海峡入口の波の静かなところで、水中マイクを海に入れ水中の音を聞いてみました!!

クジラの鳴き声を探しましたが、やはりこの海域には、クジラがいないのか、鳴き声も聞こえませんでした。

徐々に雨雲が近づき、雨が降ってきましたので、早めに帰港しました!!

海の駅のロビーで、今日のイルカ・クジラ見つけ隊の調査報告を書いて終了です。

クジラを見つけることはできませんでしたが、この日の調査も、鯨類調査の貴重なデータの一つとなります。

今回の調査体験を通して、 あまみのいきもの イルカ・クジラを研究する

研究者の地道な苦労が良~~くわかりました!!

個体識別の情報を、他の国の研究者と共有することで、

奄美・沖縄のクジラが、夏はロシアへ、餌を食べに行っているということもわかってきています。

これからも、たくさんの調査が実施されることで、さらに多くのことがわかれば良いですね。

そして、今回の講座・調査体験を通して、

ここ奄美大島瀬戸内町の海の素晴らしさを さらに実感しました!!

2014.01.12 瀬戸内町 大島海峡

調査員 RIKI

2014年01月17日

芭蕉の糸でコースターつくり

子供も、大人も、楽しそうに機を織る。

12月8日(日)

瀬戸内町文化遺産活用実行委員会主催による

平成25年度伝統文化親子体験教室事業「芭蕉の糸とコースターつくり」の第二回目が行われました。

第1回目は2週間前、糸芭蕉を倒して、剥いで、煮て、引いて、割いて、芭蕉糸が完成するまでを

親子で体験しました。

第1回目の様子は、こちら

今回は、「芭蕉の糸でコースターつくり」

親子で楽しく学び、作るワークショップです。

今回も前回に引き続き、あまみーる代表の内山初美先生のご指導のもと、

芭蕉糸と他の糸を用いてコースターを織りました。

古仁屋・瀬久井にある大島紬養成所の隣にある糊はり場に、

大島紬用の高機(タカバタ)4台、卓上機10台が並べられました。

普段使用されることのない建物が、息を吹き替えしたように活気付きます。

大島紬が盛んだった頃、この場所は染め場、糊はり場、締めばた、織りの養成所と

大勢の人々が働いていました。

まるで、その頃に戻ったような雰囲気です。

今回の芭蕉糸でのコースターつくりでは、高機3台と卓上機10台を使用。

茶色の綿糸と青色の麻糸がタテ糸としてセットされています。

こちらは、高機。

高機だと、右を踏めば茶色が上がり、左を踏めば青色が上がるというように、前糸と

後糸で色を変えてあり、子供でも、初心者でも安心して織ることができます。

このタテ糸にヨコ糸を入れると、布になるのです。

では、卓上機で織ってみます。

初めて織る卓上機は、一見簡単なようですが、結構難しかったです。

特に、ヨコ糸の引っ張り具合が…

芭蕉糸が巻いてある板ひじきと、青色と茶色の3本の糸が巻いてある板ひじきを、

交互にヨコ糸として通していきます。

右から左へ芭蕉糸の板ひじきを通したら、軽くトントン。

卓上用のバッタンの向きを変えたら、左から右へ芭蕉糸の板ひじきを通したら、軽くトントン。

芭蕉糸が終わったら、次は青色と茶色の3本糸の出番です。

この一連の流れで、コースターが少しずつ織り上がっていきます。

太い糸なので、ドンドン織れます。

子供たちも、初心者の男性も、夢中でトントンしています。

機織りって楽しいな。

卓上機欲しいな。

芭蕉糸は乾燥に弱いので、霧吹きで湿らせながら織ります。

沖縄の芭蕉糸は、板ひじきではなく、下が開いていないひじき(シャトル)に水を浸け

て絞った糸玉を使っているそう。

本当に、芭蕉にとって水はなくてはならないものです。

前回、自分たちで作った糸を、親子で一生懸命紡いでいます。

織り終わったコースターの上下は、タテ糸を12ヵ所に分け結んで切ります。

タテ糸の締め具合で、卓上機のコースターは柔らかい作品(左)、

高機のコースターはしっかりした作品(右)に出来上がりました。

この日は、1台だけ高機での大島紬の織り体験もありました。

コースターとは材料も糸の細さも違いましたが、好きな色のヨコ糸を選んで織る子供たちは楽しそう。

この中の子供が、将来は機織りをしていたりして…

瀬戸内町の大島紬「與(あたえ)チラシ」の復活も近いかな。

12月8日(日) 瀬戸内町古仁屋

調査員 a.s

2014年01月12日

SBI講座『デイゴヒメコバチってなぁに?』

SBI講座『デイゴヒメコバチってなぁに?』を開催いたしました。

文化遺産という目線から外来種を取り上げることは、どうなのかというご意見もありそうなのですが、

近年、瀬戸内町の文化遺産であり、観光資源でもある「デイゴ」が、

外来種『デイゴヒメコバチ』による被害により、花が咲かないという状況が続いていました。

このような状況をどのように対応していくべきか?

そんな課題を町内外の皆さまとともに考える機会をと今回の講座を企画させていただきました。

加計呂麻島の諸鈍集落にある、“デイゴ並木”に紅の花を確認したのが2004年

その頃から、花の咲く木々が少なくなってきている、と感じていました。

『デイゴヒメコバチによる被害』とは、どういうことなのでしょうか。

今回、S.B.Iでは、

鹿児島大学農学部生物生産学科害虫学研究室から

准教授 坂巻 祥孝(さかまきよしたか)先生をお招きし、

『奄美におけるデイゴヒメコバチの発生消長および新たな防除法の模索』と題し、

ご講話いただきました。

*消長・・・勢いが衰えたり盛んになったりすること

今回の記事では、現地調査の様子も交えながら、ご紹介していきます。

************

まずは、現況報告です。

最初に向かった先は、加計呂麻島の諸鈍集落にある“デイゴ並木”

瀬戸内町の文化財(天然記念物)でもあります。

樹木医 前田芳之先生にも現地で、調査指導していただきました。

一番奥の木々は、デイゴ並木の中でも最も古い木々です。

写真・頭上の大木もその一つ。

冒頭1枚目の写真と同じ場所なのですが、(軽自動車がある場所)

“前は、(枝の高さが)頭の上だったんだ。軽トラが入っていたが、今はもう入らない”

デイゴの枝は成長し、重みでどんどん下に下がってきているのです。

実際にデイゴの大木を見ていると、デイゴが生き続けていることを実感することができました。

残念ながら、『デイゴヒメコバチ』を今回の調査でも確認しました。

ほんとに小さくて驚きました。これは、オスだそうです。

『デイゴヒメコバチ』が新種として記載されたのは、2004年

2003年シンガポールにて被害を初確認され、台湾、レユニオン島、モーリシャスでも発見されました。

2005年までに香港、深セン(中国)、ハワイ州オアフ島にも侵入が確認されました。

日本国内では、

2005年沖縄県石垣島で発見、同年徳之島で確認

2006年奄美で確認

2007年喜界島で確認

2003年に発見されてから、あっという間に世界各地へ広がっています。

奄美大島では、2007~2008年にかけて急激な被害がみられました。

成虫の寿命は、約7日ほどだそうです。

その間に、卵を産みつけます。

そして、孵化した幼虫は、「虫こぶ」を形成します。

この中で、約20日間、成虫になるまで成長します。

成虫になると、葉の外に脱出。

写真の茶色い跡が、脱出した時の穴です。

脱出した成虫が、また、卵を葉に産みつけ、虫こぶを形成する。

これが繰り返されて、デイゴに大きなダメージを与えていくのです。

講座では、

瀬戸内町におけるデイゴヒメコバチの発生消長調査結果として、

「春から秋にかけて、約6回の発生ピークが認められた」というお話しがありました。

このような、トラップをかけて、調査がなされています。

発生消長の調査結果から、

防除する効果的な時期なども現在わかってきています。

冬場には、ほとんど発生せず、春先から活発になる傾向があります。

防除するに効果的な時期は、「春先と秋口」が有効であるそうです。

防除法の選択肢として、

①空中散布

②樹幹注入

④株元土壌散布

などの紹介がありました。

瀬戸内町でも、今までも様々な防除事業を行ってきています。

その一つ、株元土壌散布を行った場所のデイゴの葉を見てみると、

葉の中で孵化できない卵を確認しました。

こちらは、孵化後、成虫になって、脱出できないまま死滅していました。

死滅した虫は、このまま葉の成分に取り込まれていくということです。

薬は効いているんだ。と感じました。

株元土壌散布では、6か月ほどの効果があるということでした。

一方、ある種の農薬散布後は、他の害虫が必ずといっていいほどつき、

葉が食べられてしまうということもわかっています。

※ハチに効く薬を散布すると、ハチ類やクモが死んでしまうため、ハチに捕食される虫が増えてしまいます。

葉がスカスカになっている部分が、“蛾”による被害です。

また、樹幹注入に関して、

加計呂麻島で見られるデイゴは、

樹齢200年、300年、400年ともいわれている巨木が存在します。

これらの樹幹に、キズをつけて薬剤を注入する方法は、

樹にとっての負担がたいへん大きくなるということでした。

樹幹注入という防除法も、安易には選択できないようですね…

「薬剤をまくこと」は、周辺環境と住民のみなさんへの配慮も必要となってきます。

化学薬剤にばかり頼ってはいけない、他の方法も探す必要があります。

そこで、現在注目されているのがデイゴヒメコバチの「外敵」を入れる、という方法。

講座では、アメリカ合衆国ハワイ州での防除成功例の紹介がありました。

ハワイでは、固有種デイゴ(Wiliwili)を守るために、

「天敵寄生蜂」を導入放飼にし、成功をおさめた事例の紹介がありました。

しかし、注意しなければならないのは、

ハワイの事例は、『ハワイ固有種のデイゴ(Wiliwili)を守ることができた』ということ。

ハワイと奄美に多くあるデイゴでは種が違います。

そのため、ハワイと同じ防除法は奄美のデイゴ(Erythrina variegata)へは、安易に使用することはできない、ということです。

防除法の選択は、慎重に行わなければなりません。

今回の講座・現地調査を通して感じたこと。

それは、デイゴを守っていくために、

この地域のデイゴをなぜ守るのか?デイゴの種類にとって最善の防除方法は何か?

ということをみんなで真剣に考えていくことが重要だ、ということでした。

こちらは、以前、枯れた枝を切断し、処置した木の幹です。

色のついて濃くなっている部分が処置した跡、

そこからキズが徐々に埋まってきています。

何百年と生きてきた樹にも、キズを癒すチカラがあるんです。

“樹が生きてる”そう実感した瞬間でした。

**********

加計呂麻島で見られる樹齢200~400年ともいわれるデイゴの木を紹介します。

旧須子茂小学校内のデイゴの木

子供たちを見守って来たデイゴです。

旧須子茂小学校前のデイゴの木

阿多地集落のアシャゲそばのデイゴの木

色々な伝説もあるデイゴの大木です。

阿多地集落のデイゴの木は、とても大きかったです。

スラッとした幹がとても美しく特に背の高い木でした。

外来種の影響だけではなく、

台風などの災害、道路工事などによる断根の未処置など、

樹が生きていくためには、様々な問題があるようです。

****************************

それでは、講座の風景です。

講座にご参加いただいたみなさん。真剣な表情です。

今回の講座では、最後に活発な質疑・応答が交わされました。

大変貴重なご意見と

シマの方々のデイゴへの思いを聞くことができました。

・・・

なぜ、デイゴにそんなにこだわるのか、という質問がありました。

その質問に対し、加計呂麻島からお越しいただいていた島人からの答えです。

“わたしたちにとっては、ただの観光資源ではない。

島に帰ってきた時、デイゴ並木を見下ろして涙する人もいる。

先祖からデイゴを受け継ぐものとして、これからも残していきたいものなんです”

“土地の者にはとても大事なものなんです”

島に住む人の声が聞けて、本当に良かったと思いました。

今回、講座にご参加頂いたみなさんからアンケートをとりましたので、

ここで一部ご紹介します。

・島の人間ではありませんので、写真でしか満開のデイゴ並木をみたことがありません。

今ここで枯れてしまうのはあまりにももったいなく思います。

諸鈍の方たちだけでなく、奄美の方にとって心の拠り所とだと思います。

知らないところで人力されていると感心しました。

・天敵はこわいです。

・町の方針を決め、守るために、町民に説明することが先だと思いました。

・デイゴヒメコバチについて、住民と行政が共通認識をもち、保護、環境の両方の観点からまた講座があったらいいな

****************************

最初は、専門的すぎて参加者が少ないのでは無いかと心配しましたが、

地域の皆さん、町役場、観光関係、農業関係の方々など、本当にたくさんの方にご参加いただきました。

デイゴはシマの人たちが大切にしている樹であることを実感できた、貴重な時間でした。

今後、デイゴをどうしていくのが良いのか?

みんなで話し合う場をもっと持つ必要がありますね。

ブログをご覧の皆さんは、どのようにお考えになりますか?

今回の講座について、ご意見、ご感想などいただければ幸いです。

2013.12.12

調査員 Tadashi

2014年01月10日

クジラの先生が おきなわ からやってくる!!

瀬戸内町文化遺産活用実行委員会・講座

『イルカ・クジラ教室 あまみ編』

を開催いたします。

これからの時期、奄美群島周辺に、クジラがやってくることを知っていますか?

今回は、沖縄でクジラの研究をされている、

美ら島研究センター 岡部 晴菜先生をお招きして、

奄美大島周辺で、冬季に来遊するザトウクジラと、

大島海峡で見られるミナミバンドウイルカについて、生態などを楽しく学ぶ講座を開催します。

※くわしくは、 チラシ をご覧ください。

S.B.I お知らせ

2014.1

2014年01月08日

七草祝い

1月7日は「七草粥」をいただく日。

その年の無病息災を願い、春の七草から若葉のエネルギーをいただくそうです。

ここ、瀬戸内町では1月7日に「七草祝い」または「七つ祝い」を行う家庭があります。

「七草祝い」はその年の正月に数えで7歳になる男の子・女の子のお祝い。

人は7歳までは神の子で、7歳になって初めて人の子になるという信仰があり、

人の子になったお祝いを正月7日に行う通過儀礼のひとつです。

数えで7歳になった子供は、親類・縁者の家、7軒から「ナンカンドースイ(七日雑炊)」をいただきに回ります。

『瀬戸内町誌』を見ると、阿木名、嘉鉄、蘇刈集落、加計呂麻島では安脚場、渡連、秋徳、三浦集落でも

このお祝いが行われていたそうです。

今回は、瀬戸内町・嘉鉄集落にお住まいのA・Hちゃんの「七草祝い」を取材させていただきました。

Aちゃん、とっても可愛いドレス姿で登場です!

Aちゃんママも数えで7歳の時に、シマ(嘉鉄集落)で七草祝いをしたそうです。その時は、着物を着たとのこと。

晴れ着を着て家々を伺うのは一緒ですね。

着物姿も良いですが、Aちゃんのドレス姿、とっても似合っていて可愛かったですよ。

七日雑炊をいただく先の家には、事前に伺う旨をお知らせし、お願いするそうです。

「もうすぐ、Aちゃんは七草祝いじゃない?家にもらいにおいでね~」と声をかけていただいたお宅もあったそう。

集落の皆さん、みんなで子供の成長を祝っているんですね。

訪問先のお宅へは、自宅からお盆とお椀を持って伺います。

そして、訪問先でいただいた雑炊は、家に戻ってお鍋の中へ。

1軒ずつ回るんですね。

蒲鉾やお肉を乗せた雑炊があったり、各家庭ならではの雑炊があるようです。

シマの七日雑炊は、いわゆる春の七草(セリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ、スズシロ)を用いない家庭もあります。

「7種の具を入れた雑炊」なので、中にはお肉や蒲鉾など、野菜以外の具も入っていたりするのです。

お正月料理に使った具材を取りおいて作られる場合もあるようですね。

かつて「七草祝い」では、住んでいるシマを中心に七日雑炊をいただきに行っていたようですが、

現在は他のシマに住む親戚の家にも車に乗って行くそうです。

Aちゃんも住んでいるシマから、車で20分のおばあちゃんの家や親戚のおばちゃんの家に七日雑炊をいただきに行ったとのこと。

なので、車にお鍋持参で七日雑炊をいただきに回ったそうですよ。

そして、訪問先のお宅では七日雑炊を入れたお椀とともに、お祝いもいただきます。

7軒分の雑炊をいただき終わった後、近くの神社へお参りに行く家庭もあるそうです。

その後、自宅で「七草祝い」が執り行われます。

雑炊を食べた後、ヒムン(魚の塩焼き)をいただき、お酒を飲んで家族みんなで子供の成長をお祝いするそうです。

お正月に行う「三献」をする家庭もあるそうですよ。

そうそう!七日雑炊をいただきに伺ったお宅には、福が訪れるんだそうです。

可愛いお子さんが届ける笑顔が、一番の「福」かもしれませんね。

1月7日にシマを歩く晴れ着姿の子供たち。

現在では、あまり見かけなくなっているようです。

今回、いろいろなご縁で、瀬戸内町の「七草祝い」を取材させていただく運びとなりました。

ご協力いただいた、Hさん、Kさん、Aちゃん。

そして、「七草祝い」のことをいろいろ教えてくださった、Oさん。

本当にありがとうございました。

子供の成長を祈り、みんなで喜ぶ。

いつまでも、続いていってほしいシマの伝統行事です。

*****

〈参考文献〉

「瀬戸内町誌(民俗編)」

「奄美生活誌」

瀬戸内町・古仁屋

S.B.I 調査員 鼎さつき

2014.1.7

2014年01月04日

お正月風景 門松

例年にない良い天気だったので、初日の出を見に行かれた方も多いのではないでしょうか?

さて、今回は、お正月風景の一つ 「門松」にスポットをあてて調査をしてみました。

シマでも、正月になると家の門口に「門松」を飾る家を見かけますね。

門松は、年神様を家に迎え入れるための依り代です。

去年の様子は、こちら

年末になると、お店には正月関係の品物がたくさん並びます。準備風景は、こちら

門松もその一つです。

正月準備でも紹介した、阿木名のふれあい市でも、門松セットを売っていました。

簡単に山に取りに行けない人たちにとっては、助かりますね。

お店で売られていた「門松セット」は、「松」「竹」「ユズルギ(ユズリハ)」です。

「松」はマツが“祀る”に通ずることから、松を飾ることで神を祀るということにつながるそうです。

また、松は冬でも緑の葉を茂らせることから、“不老長寿の樹”として好まれ、門松のメインの樹となっています。

「竹」は、成長が早く、まっすぐ育つということで、縁起が良い樹と言われています。

「ユズルギ」は、シマでは殆どの門松に飾られますが、本土では飾る地域は少ないようです。

シマでは「ユズルギ」と呼ばれていますが、本土では、「ユズリハ」と呼ばれています。

新しい葉が出る時にそれまでの葉が譲ることから、その名がついたと言われています。

代々、譲る。子孫繁栄の願いが込められています。

「ユズルギの特徴は」葉柄が赤くなること(赤くならないものもあるそうですが)。

その赤色が縁起が良いということで、選んで門松に用いる方もいらっしゃいます。

それでは、古仁屋の街をブラブラしながら、門松散策と行きたいと思います。

本当に良いお天気に恵まれたので、猫も門松の傍でまどろんでいます。

ポカポカ天気という福の神が猫にも訪れているようです。

続いて、工場の門松

本土では馴染みの形ですね。

古仁屋の街はコンクリートが多いので、場所によっては側溝の穴を利用して門松を飾っています。

こちらは、「松」「竹」「ユズルギ(ユズリハ)」の他に、「シイギ(椎の木)」が加えられています。

「椎の木」は、食べ物に困った時に“「椎の木」には実がなって食べられるよ”

と、子孫に伝える為とも言われています。

ご先祖様の苦労と優しさに頭が下がります。

こちらは、お店の可愛い門松。

松と竹の他に南天が飾ってあります。

「南天」は、難を転じると言われており、こちらも縁起が良いと言われていますね。

その他に面白かったのが、こちら。分かりますか?

普段の鉢植えに、門松をトッピング。

こちらのお店でも、植木鉢を利用!

賢く、楽しい門松です。

ここは、古仁屋・名物の鮮魚店。

松飾りは、してないなぁと思いきや…

ありました!

小さいけれど、松が飾ってありましたよ。

その他にも、門松を塩で飾る家もありました。

港では、船にも松飾りをしています。

大事な船にも福来たれ!!ですね。

松飾りは、30日か31日に飾っているそうです。

そういえば昔は車にも正月飾りをしていましたね。

今では、車があることが当たり前になったためか、車への松飾りは見かけなくなりました。

しかし、船は商売道具であり、操業の安全と漁獲高が上がるように、ということでしょうか?

いつもお世話になっている、海上タクシーも松飾りをして、なんだか誇らしげに見えます。

さて、我が家ですが、今は住宅暮らしなので、残念ながら門松を飾ることができません。

そこで、これを購入。

購入金の一部が“かごしまみどりの基金”へ寄付されるそうです。

みんなに福がある事を祈願してドアに飾りました。

さて、年が明けました。

古仁屋の西隣の手安集落でも調査を行いました。

こちらのお宅では、門口に砂を持ってきて門松を飾っています。

私も実家住まいの頃は、年末に門松飾り用の砂を浜から取ってきていました。

誰も踏んでいない、綺麗な砂を取ってきて門口に盛ったのを思い出します。

こちらは、鉢植えタイプ。

門松用の飾り台を作っている家もあります。

こちらは、本土の門松と日の丸を掲揚。

集落の公民館にもきちんと門松が飾ってありました。

さて、今度は清水の神社。

こちらでも、門松を飾っていました。

門松を飾るのは、家や神社だけではありません。

先祖をまつるお墓にも松を飾ります。

ユズルギを入れたタイプも飾ってありました。

厳密には、門松ではないのでしょうが、ご先祖様にも福をという気持ちの表れなんでしょうね。

嘉鉄小学校の門松。

松に竹にユズルギ、南天、センリョウなど、子供たちには、たくさんの福が舞い込みそうですね。

今回、多くの門松を見て回りましたが、

そこには“福を招き入れ、新年を喜ぶ気持ち”が込められているように感じました。

子孫繁栄だけでなく、先祖への感謝

そして、先祖から受け継いだ知恵や知識を伝えていくことの大切さ、も感じました。

家にも、シマにも、皆さんにも

明るく新しい年に、たくさんの福が舞い込みますように!!

本年もどうぞよろしくお願いいたします!!!

〈番外編〉

ちょっと変わった?門松をご紹介!

まずは、こちらのお宅。

今の時期に綺麗な実をつける「オオムラサキシキブ」を飾っています。

落ち着いた紫色も、厳かな感じがして門松にぴったりですね。

こちらは、古仁屋小学校付属幼稚園。

センリョウではない赤い実がありました。

これは、「アオノクマタケラン」の実。

赤い実なので華やかですね。

さあ、オオトリ。

本年のベストオブ門松(隊長鼎の勝手な審査です)は、こちら!

パンの門松!!

コンクリートで飾れないから。とのことでしたが、パン屋ならではの門松。

素敵です。

パンの神様は、間違いなく訪れていることでしょう!!

瀬戸内町

S.B.I隊長 鼎

2014.01.04

2014年01月01日

あけましておめでとうございます

本年もよろしくお願いいたします

1/12(日)のクジラ・イルカ講座をはじめ

今年も様々な講座を計画しておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

瀬戸内町

S.B.I隊長 鼎

2014.01.01