2015年08月20日

夏の自由研究に!

8月も後半に入りました。

そろそろ夏休みの宿題や自由研究の追い込みに入っている時期ではないでしょうか?

シマのことについて,もう少し知りたい!調べたい!と思っておられる方は,

どうぞ,以下のwebサイトをご覧ください!

『せとうちなんでも探検隊』

※webサイト内,各カテゴリー掲載の画像をクリックしていただくと,詳細情報を見ることができます。

※『せとうちなんでも探検隊』の中身は ↓ の通りとなっております。

シマの時間

ヒギャジマン・ブログの転載記事です。

シマの年中行事や,歴史,シマ独特の用語の説明などを,ご紹介しています。

シマの生活 / シマの行事 / シマの歴史 / シマの自然

シマの紹介

各集落の歴史,集落空間など,集落情報を見ることができます。

いろいろな地図 / 古仁屋地区 / 西方地区 / 鎮西地区 / 実久地区

シマの自然

奄美に生息する動植物をご紹介しています。

シマの自然 / 植物 / 動物 / 昆虫 / 野鳥 / 海洋生物

※「海洋生物」のカテゴリーより ⇒ 「危険生物」

写真をクリックしていただくと,生物の特徴やかまれた時の症状,応急処置法などを知ることができます。

※ブログ記事より ⇒ 「奄美産の貝類調査」

シマの食

シマの生活にはかかせない行事食や,食材,レシピなどをご紹介しています。

行事に関する食 / 島の食材 / 島のレシピ / わきゃシマジマン

講座

今までに行った講座の活動記録を公開しています。

***

シマの自然や歴史,文化,郷土料理のレシピなどなど,

皆様にとって役立つ情報であると幸いです。

2015.8.20

隊長 鼎

2014年07月29日

古仁屋 六月灯

瀬戸内町古仁屋の高千穂神社では、「六月灯」が開催されました。

六月灯は鹿児島県を中心に、旧薩摩藩領だった地域で行われる行事です。

「六月灯」とあるように、元々は旧暦の六月に行われていた行事でした。

現在は主に7月中に行われているようですね。

六月灯の由来は諸説あるようですが、

薩摩藩19代藩主・島津光久が観音堂建築後の参詣の際に、たくさんの燈籠(とうろう)をつけさせたのに倣い、

その後、檀家が寺に燈籠を寄進するようになったようです。

古仁屋の高千穂神社での「六月灯」開催は、十数年ぶり!

神主さん始め、有志の方々の尽力により今年開催の運びとなりました。

神社までの沿道には小さな氏子たちが描いた灯籠の絵が、行き交う人たちの目を和ませていました。

境内ではカラオケ大会が催されていました。

皆さん、楽しそう!

神社の神様への参拝も忘れずに・・・

帰り道、神主さんとお話しすることができました。

「最初はどうなることかと思ったけれど、みんなに楽しんでもらえたようで良かった」

と、安堵の表情とともに、今回の六月灯開催について感想をお話くださいました。

隊長・鼎

みんなで作り上げたアットホームな六月灯に、心癒されたひと時でした。

久しぶりのにぎやかな夜に、高千穂神社の神様もきっと喜ばれたことでしょう。

古仁屋の夏の風物詩として、末永く続いて行ってほしい行事です。

2014.7.28 隊長・鼎

2014年06月07日

ゴガツゴンチ “あくまき” “菖蒲”

本土では 端午の節句の日、ですね。

瀬戸内町ではゴガツゴンチの節句に、ガヤマキ(ガヤで巻いたちまき)を作り、

紫蘇漬けのらっきょうを食べていました。

去年の記事はこちら → ゴガツゴンチの「あくまき」「ちまき」

瀬戸内町のゴガツゴンチ

ゴガツゴンチのゲートボール

現在では、紫蘇漬けらっきょうを食べるよりも、

ゴガツゴンチに「あくまき」を食べる家庭の方が多いかもしれません。

これが「あくまき」

家庭では、黒砂糖ときなこをまぶして食べるのが定番、でしょうか。

「あくまき」は主に南九州において端午の節句に作られるお菓子。

その作り方はもち米を灰汁に一晩漬け、孟宗竹の皮に包み灰汁で煮ます。

シマでは孟宗竹の皮ではなく、さらしを細長い袋状に縫い、そこにもち米を入れて「あくまき」を作りました。

(シマには孟宗竹が少ないため、さらしを代用したのかもしれませんね。)

五右衛門風呂が多かった時代。

木を燃やして風呂の湯を沸かしていました。

そして、焚口にたまる木灰は、「あくまき」作りにかかせないものでした。

現在はお店で木灰が売られているんですよ。

中には作り方を教えているお店も。

手順は簡単そうですが、やはり家庭で作るのはなかなか難しいような・・・

「あくまき」は灰汁を使って作るお菓子なので、もちろんアルカリ食品。

ミネラル豊富な健康食品なんです。

そして保存性、腹もちに優れています。

***

瀬戸内町では年間を通し、「あくまき」が主にスーパーや商店、製菓店で売られていますが、

ゴガツゴンチ前になると、いつも以上にたくさんの「あくまき」が店頭に並びます。

生活様式が変わり、自宅で「あくまき」を作ることがなくなった家庭も、

お店で「あくまき」を購入し行事食を続けているんですね。

この「あくまき」はきなこ付き。

製造元によって、色や味、食感が異なるので、食べ比べ、なんてのもおもしろいかもしれません。

そうそう!

「あくまき」は包丁で切るよりも、糸で結び切った方がきれいに切れるんですよ。

***

「あくまき」が大好きという方、いらっしゃいますか?

子供の頃、私は「あくまき」が大の苦手でした。

自家製やご近所さんからいただく「あくまき」は、色も濃く

口の中に入れると、舌がビリビリする危険な食べ物・・・といった印象。

「どうして食べないといけないの?」と思いつつ、

黒砂糖ときなこをたっぷりつけて、涙ぐみながら食べた記憶があります。

子供時代の味覚、触覚を刺激した食べ物は、大人になっても忘れられないもの。

「あくまき」を見ると、ゴガツゴンチを思い起こします。

そして、ゴガツゴンチといえば、「菖蒲」

町のお店の店先では、バケツに入った菖蒲がお出迎え。

「菖蒲」はお風呂に入れるだけでなく、

仏壇やお墓に供える “仏花” として用いる家もあるようです。

「菖蒲」には “魔除け” や “鬼除け” の意味があるようで、

仏花として供えるほかに、

家の軒先にさげたり、

床の間に飾る家もあったとか。

今でもこの習わしを続けている家庭はどのくらいあるのでしょうか?

菖蒲湯の香り漂う、ゴガツゴンチの夜。

「あくまき」を食べると共に、

いつまでも、続いていって欲しい、シマの伝統行事です。

***

〔参考文献〕

瀬戸内町誌(民俗編)

瀬戸内町・古仁屋、阿木名、清水、嘉鉄

2014.6.6

埋蔵文化財調査員 鼎さつき

2014年03月20日

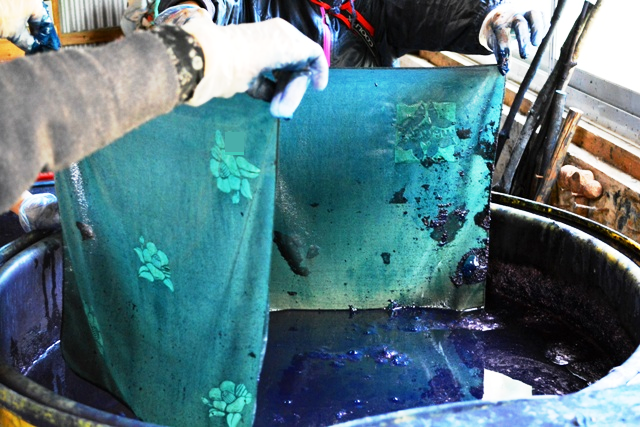

SBI講座『リュウキュウ藍染め体験』(しぼり染め)

平成25年度瀬戸内町文化遺産活用実行委員会講座が行われました。

1日目は「型染め」 → SBI講座「リュウキュウ藍染め体験」(型染め)

2日目となる2月23日(日)は、

「しぼり染め」と「型染め」によって模様をつけたハンカチをリュウキュウ藍で染色しました。

***

この日の会場は瀬戸内町・嘉徳集落にある 藍染め「よしかわ工房」 さん。

講師は 吉川好弘先生。

約30年もの間、藍染めに携わってきた職人さんです。

まずはリュウキュウ藍の説明。

リュウキュウ藍はキツネノゴマ科イセハナビ属の多年草。

(本土の藍はタデ科なので、違う種類なんですよ)

リュウキュウ藍は花が咲かないので、「さし木」という方法で増やしていくそうです。

これが【リュウキュウアイ】

生育の北限は北緯30度。

光がまばらにこぼれる半日蔭を好み、山の中の窪地で良く生育するそうです。

奄美では越冬するそうですが、さすがに冬場は葉が小さくなるそう。

現在、よしかわ工房さんでは畑で栽培された藍を使っているそうです。

続いて、藍の染料の作り方について。

藍染めで用いる藍の染料は、微生物の発酵により生み出されます。

収穫した生葉を水につけ不純物を取り去ったあと消石灰を入れ撹拌します。

すると水分と藍の染料が分離し、染料が泥状に沈殿します。

ここまでが1次発酵。

2次発酵では泥状の藍の染料を染料タンクに取り出し、微生物の餌となる水あめ、焼酎を入れ発酵を促します。

500ℓ分の染料タンク1缶分を作るのに、藍の染料100kg、水あめ1kg、焼酎1升が必要なんだとか!

そして、碧(みどり)色の液になるまでじっくり発酵させるそうです。

藍の染料作りは6月中旬頃に始めるそうですよ。

リュウキュウ藍と藍の染料について学んだ後は、しぼり染めについて奥さまからの説明。

タオルを使って、模様の種類や模様ごとの絞り方を教えていただきました。

【しぼり染めの工程】は

①模様を考え、模様に合わせて布を紐で縛る。または布を折った後、紐で縛る

②染色(染色3分、酸化3分を1セット、合計染色回数4回)

③しぼり解き(しぼりは染料が酸化した後に布の紐を解いていく)

④水洗い(余分な染料を落とす)

⑤乾燥

しぼり染めは布を紐で縛り、施文する模様染め。

染色後、紐で縛った部分が白く残り模様となります。

ハンカチをしぼる紐は白とピンクの2色。

紐の色を変えるのは、「しぼり解き」の順番をわかりやすくするためだそう。

染めの回数を追うごとにしぼりを解くと、模様に水色から白へ色の変化が生まれます。

真っ白のハンカチを前に、出来上がりの模様を想像しながら縛っていきます。

どんな模様にするかワクワクドキドキ、楽しみですね。

ハンカチをしぼり終えたら、藍染め開始です。

藍の染料タンク前に並んで順番待ち。

ハンカチには長い紐をつけます。

これは染色しやすく、またハンカチを引き出しやすくする工夫です。

1回目の染色。

まず、染色液にハンカチをひたします。

染色時間は3分間。

ハンカチが染色液を吸うまで少し時間がかかるので、二股の棒を使ってハンカチを沈めていきます。

3分たったらタンクからハンカチを引き上げ、余分な染色液をしぼります。

タンクから取り出したハンカチを台の上へ。

ハンカチのしわをのばし、広げていきます。

藍の染料は空気に触れることで酸化します。

すると、碧色から藍色へ色が変化し、藍本来の色(藍色)に定着するそうです。

染色時間や回数は布の種類や薄さで判断します。

もちろん、藍の染料は生き物。

藍の状態によっても染色時間や回数を変えるそうですよ。

2回目の染色の様子。

「どんなかな~」

思わず覗き込んじゃいますね。

3回目の染色後。

お父さんにハンカチを引き出してもらって・・・

自分の、と思われるハンカチをしぼる子供たち。

子供たちは顔や服、靴に藍の染料を飛ばしつつ勢いよくハンカチをしぼっていました。

こちらは3回目の酸化後、しぼり解きをしています。

2回目の酸化後なら、やや濃い水色

3回目の酸化後なら、水色

4回目の酸化後なら、白

という風に、自分の出したい模様に応じて、酸化後にしぼりを解いていきます。

最後の染色。

ぎゅ~っと絞って。

顔に染料がはねちゃいました。

酸化させた後は、最後のしぼりを解いていきます。

そして、水洗い。

巨大バスタブでじゃぶじゃぶ洗います。

余分な染料を落としていきます。

空を走る飛行機雲のようですね。

水気を切った後は脱水。

中にはこんなものを染色していた人が。

これは芭蕉糸なんだとか!

なんだか髪の毛のようですね・・・

脱水が終わると、外の物干し竿で自然乾燥。

風にはためく皆さんの作品。

しぼり染めと型染めのハンカチです。

それぞれに趣があって見ているだけでも、楽しいですね。

ハンカチが乾くまで、ちびっこたちは広場でおにごっこに興じていました。

自然乾燥後。

作品を見せ合っている方たちもいましたよ。

よしかわ工房さんの藍の色は、とても深い堅牢な藍色。

しぼりの数やしぼる範囲、しぼり解きの回数を変えることで、作り出す模様は無限に広がります。

しぼりを解き、水洗いして初めて自分のハンカチの模様がわかる。

どんな模様ができるのかわからない、そんなワクワク感が「しぼり染め」の魅力だと感じました。

「また、染めたいね~」

そんな声があちこちから聞こえてきました。

最後に皆さんが作った作品を手に、記念撮影!

素敵な作品ができましたね。

***

今回の講座では

1日目に「型染め」

2日目に「しぼり染め」とリュウキュウ藍による染色 を行いました。

かつて瀬戸内町の「山郷(ヤマグン)」と呼ばれる地域では、

明治末から大正初期にかけてリュウキュウ藍による染料作りが行われていたそうです。

しかし、現在では自生の藍から作られる藍の染料および藍染めは、嘉徳集落のみで行われています。

今では大変貴重となったリュウキュウ藍による染色体験。

今回の講座ではリュウキュウ藍の特性や、藍の染料を作り出すまでの工程を学ぶことができました。

また、リュウキュウ藍による染色体験を通して、瀬戸内町ならではの染色文化に触れる機会となりました。

ご指導いただいた大内先生、よしかわ工房の吉川さんご夫婦。

貴重な体験をさせていただき、本当にありがとうございました。

参考文献

「瀬戸内町の文化財をたずねて」(改訂版)

2014.3.17

SBI調査員 鼎さつき

2014年03月18日

SBI講座「リュウキュウ藍染め体験」(型染め)

平成25年度瀬戸内町文化遺産活用実行委員会講座が行われました。

今回は奄美の染色技法のひとつ、リュウキュウ藍を用いた「藍染め」を学び楽しむ講座。

そして今回は「型染め」「しぼり染め」の二つの染色方法にも挑戦しました。

***

平成26年2月22日(土)、

この日は「型染め」についての講座でした。

講師は 大内 一恵 先生

ご出身は大阪府で、小さい頃は切り絵が大好きだったそうです。

染色に興味を持ち、奄美に来島。

そして、独学で「型染め」の技法を学んだそうです。

「型染め」は白生地の上に型紙を置き、その上から防染糊(ぼうせんのり)をへらで置き、

乾いてから染色する方法です。

これは先生の作品

型紙の彫りの細かさ・美しさに驚きますね。

これは嘉徳集落・よしかわ工房さんで染めた先生の作品。

よしかわ工房さんは今回型染めの染色でお世話になる工房さんです。

この靴下の文様も型染めで作られたそうです。

同じ型染めですが、こちらの作品は沖縄の紅型染と同じ技法を使っているとのことでした。

型染めの工程は以下の通り。

①下絵を描く

②型紙に下絵を写してカッターで切る

③型紙に紗(細かい網)を貼る

④型紙に糊を置く

⑤乾燥

⑥染色

この日の講座では、①~⑤までの工程を行いました。

先生から型染めの工程の他、型紙作りのポイントも教えていただきました。

型紙作りでの目や口の表現について。

なんだか、難しい・・・?と思いましたが、

先生が下絵を書いた後に型に合う絵に調整してくださる。と聞いてほっと一安心でした。

先生の説明が終わると、下絵描き。

完成図を想像し、カッターで切る部分、残す部分を決めながらの下絵描きです。

皆さん、10×10の下絵を前に、真剣に悩んでいます(笑)。

下絵を家で書いて持参した子も。

一番乗りで型紙へ下絵を写していました。

切り絵の本を参考にするのもいいですね。

みなさん、素敵なデザイン!

下絵が完成すると、今度は型紙作りです。

下絵を型紙に写し、カッターで切っていきます。

型紙は「洋型紙」という型紙専用の紙。

下絵が細かくなるほどカーブや角の切り方に技術が伴います。

皆さん、切る作業に集中するあまり、だんだん口数も少なくなってきていました。

カッター初挑戦!

先生に見守られながら、少しずつ慎重に・・・

できた!完成!

最後まで切ることができました◎

皆さんの型紙

なんとか型紙作りを終えると、次は「紗張り(しゃばり)」

「紗」は型紙の補強用の布。

これを型紙に貼り付けていきます。

型紙には糊がついており、アイロンをあてると型紙と紗がくっつきます。

黄色い「離ケイ紙」と呼ばれる耐熱紙をしいた上から、5秒ほどさっとアイロンをあてます。

その後、余分な紗を切り終えると、型紙は完成です。

型紙には防水処理がなされているので、半永久的に使うことができるそうですよ。

次は、いよいよ糊貼り。

真っ白のハンカチを前に、どこに模様を入れようか考えます。

使われる糊は餅米、糠、塩でできているそう。

粘り気のとても強い糊です。

固くなってきたら消石灰を入れて混ぜ、糊の状態を調節するそうです。

(今回は藍染めへの影響を考え、消石灰を入れていないそうです)

まずは多めに糊を取り、型紙の上に糊をのせます。

【糊置きの工程】

①切った文様部分を埋めるよう、まんべんなく糊をひろげていきます。

②型紙に糊が均一にのるよう、余分な糊をヘラで取っていきます。

③型紙の切った部分を糊で埋めるくらいの薄さ、に糊を残します。

④糊置きが終わると、ハンカチから型紙をそっとはずします。

糊を取りすぎると、染色時に色が染み込みやすくなるとのこと。

薄すぎず、厚すぎず・・・

この塩梅が難しかったです。

型紙は続けて糊置きせず、その都度水洗いし型紙についた糊を落とします。

そうすることで、型紙通りの糊置きができ、美しく染色できるそうです。

糊置きがうまくできなかった部分は、後から妻楊枝などで修正も可能なようですよ。

さぁ。糊置きを始めましょう。

型紙の枠外に糊がはみでないように、慎重に慎重に。

みなさん、黙々と糊置きに熱中しています。

糊置きが終わると、乾燥です。

この作業は今の季節だと数時間干すだけ。

先生によると、糊置きの時期は冬場がベストとのこと。

湿気の多い時期だと、ドライヤーを使って乾燥させても、

すぐに空気中の湿度によって糊がふやけてしまうそう。

続いて、翌日の染色工程について説明がありました。

型染めの染色時のポイントは、「急がない、ゆすらない、リラックス」

ゆっくり染色液に布をひたし、染色・・・そして、ゆっくりハンカチを引き上げる。

これは、

糊が水分を吸うと膨らむため、染色液の中でゆすったりすると糊が布からはがれやすくなるからなんだとか。

美しい型染めの作品作りは、染色の時間をゆっくり楽しみながら作られるんですね。

***

翌日の2月23日(日)

この日の会場は瀬戸内町嘉徳集落にある「よしかわ工房」さん。

瀬戸内町でリュウキュウ藍による藍染め体験ができる工房です。

これは藍の染料タンク!

「藍の華」がふわふわ浮いていました。

思わず覗き込んでしまいます。

さぁ、いよいよ染色開始です!

「急がない、ゆすらない、リラックス」を合言葉に

ハンカチをゆっくりと藍の染料へひたしていきます。

ハンカチを持つ指先まで染料につかったところでストップ。

ここで、昨日先生がお話しした「リラックス」の意味が判明。

ハンカチの両端をピーンと張りながら高さをキープするので、

思わず肩に力が入ってしまうのです。

リラックスしながらの2分間は、けっこう長かったです。

そして、ゆっくりハンカチを引き上げていきます。

糊は染料を含み、はがれやすくなっているのでハンカチがたわまないよう

ゆすらないよう気をつけます。

引き上げると、染料の表面ぎりぎりの高さでハンカチを2分間キープします。

「藍の色の変化を楽しんでください」

先生の一言に、みなさんじ~っと色が変わっていく様を観察。

碧色から藍色へ。

藍の染料は空気に触れると藍の成分が酸化します。

すると碧色から藍色へと徐々に色が変化していくそうです。

そして、もう一度ハンカチを染料の中へ。

2分間、またじっと待ちます。

ハンカチを引き上げると、最後の酸化。

物干し竿に2分間、ハンカチを干します。

これが終わると、糊落とし。

ハンカチについた糊と余分な染料を落としていきます。

糊が洗い流されると、染め抜いた模様がでてきましたね。

水洗い後は、乾燥。

完全に乾くと糊を置いた部分の白色がよりはっきりでてくるとのこと。

1回目の染色後の色

そして、2回目の染色、糊落としまで終わった後の色

碧色から藍色へ

色の変化がはっきりわかりますね。

乾燥後。

愛らしい模様に、ほっと和みますね。

藍の池に浮かぶ蓮の花。美しい!

「島ぬ宝」!

さっそく、型染めのハンカチをバンダナにしている子供も。

1日目の型紙作りから始まった、「型染め」。

細かい文様を自分の手で切り出し、

糊を置き、色を染める。

ハンカチを洗い、模様が浮かび上がるたびに、

思わずにっこり、みなさんの笑顔が増えていきました。

今回の講座ではリュウキュウ藍による藍染めに「型染め」の技法を取り入れ、

新たな藍染めの魅力に触れることができました。

じっくり時間をかけて自分で作った藍染めのハンカチ。

講座に参加された皆さんにとって、きっとお気に入りの一枚になったのではないでしょうか。

大内先生、よしかわ工房の吉川さんご夫婦

貴重な体験をさせていただき、ありがとうございました。

2014.3.9

SBI調査員 鼎さつき

2014年02月20日

五右衛門風呂 薪拾い

久しぶりに天気の良い元日を迎えました。

今年は初日の出を見に行かれた方も多かったと思います。

私は加計呂麻島の安脚場の方で初日の出を見ましたよ。

昨年、当ブログで紹介した俵集落の五右衛門風呂。 → 「五右衛門風呂取り替え作業」

元日に私は五右衛門風呂の燃料となる薪を拾いに行きました。

当日は天候にも恵まれ、いよいよ、薪拾い開始。

猫車を始動させ、俵集落の裏の山へ・・・

そこは、私たちにとっては風呂木の宝庫といっても過言ではない場所です。

種類もイロイロ。

大きさもイロイロ。

枯れ木(特にシイの木)は燃えやすく、木が太ければ太いほど燃える時間も長くなります。

山の中にはこんなものも。

どうやら、イノシシの頭蓋骨のようです。

最近のものでしょうか?

まだ辺りに骨や毛皮らしきものが・・・

短時間でも猫車いっぱいの薪を収穫しました。

山と家を3回往復して任務終了です。

五右衛門風呂を沸かすのは日暮れ。

日が暮れた頃、五右衛門風呂の焚き付けを開始しました!

さきほど取った木が勢いよくバチバチと激しい音をたてながら燃えています。

風呂釜が熱くなるのには少しばかり時間が掛かりますが、薪を焚き続けて約1時間程で熱々のお風呂が完成しました。

それでは、五右衛門風呂に入り疲れをとることに。

一日の疲れも煙と一緒にモクモクと空の彼方へ・・・

まだ木が燃え残っているので、せっかくなので芋を投入。

そう焼き芋です。

アルミに包んで、そのまま炎の中へ。

これも五右衛門風呂ならではの冬の楽しみの一つですね。

風呂を上がる頃には芋も焼き上がり、ホクホクの焼き芋をガブリ。

体もおなかもポッカポカ。

そして、心までもじんわりと温まりました。

「今年も毎日、五右衛門風呂に入って健康に過ごそう」とおばあちゃんもおっしゃっていました。

今は少なくなりつつある五右衛門風呂。

早く風呂を沸かすには、ガス風呂が優れておりさらに薪を拾う手間も省けます。

しかし、五右衛門風呂は長時間、風呂の温度が持続しますし、何と言ってもガス風呂に入るよりも体の芯からポッカポカに温まります。

そして、燃料の木は山からのいただきもの。

朽ち果てた木を利用することで、山の掃除もできますね。

昔ながらの暮らしは、自然と一体。

五右衛門風呂を通して、また一つ自然と触れ合い、自然に感謝する気持ちを培うことができました。

新しい五右衛門風呂もおばあちゃんと一緒に、これからも長生きしていってほしいと願います。

瀬戸内町・俵集落

S.B.I 調査員 K.K

2014.1.31

2014年02月01日

奄美の正月料理 「三献」

平成26年1月31日(金)は、旧暦の一月一日でした。

昔は、旧暦で祝っていた正月も、今では、新暦でお祝いしていますね。

皆さんは、今年のお正月、どのようにお過ごしになりましたか?

シマに帰省して、久しぶりに友人や家族と過ごされた方もいらっしゃったのではないでしょうか?

帰省する楽しみの一つは、やっぱり 「我が家の味」

中でも、お正月にいただく料理はいかがだったでしょうか?

本土のお正月料理といえば 「お雑煮」 や 「お節料理」 が浮かびますね。

シマでは、 「三献」 と言われる料理が、お正月料理として食されています。

「三献」とは、一の膳、二の膳、三の膳からなるお祝いの席で提供される料理のこと。

または、その飲食形式をさす言葉でもあります。

現在は、主にお正月に食べられる料理となっているようです。

奄美大島でも地域によって異なりますが、 「三献」 で提供される料理は以下のようです。

「一の膳」 吸物(餅吸物:餅、海老や蒲鉾、野菜等が入る)

「二の膳」 刺身

「三の膳」 吸物(餅無吸物:豚、魚、鶏、海老、蒲鉾、野菜等が入る)

そして 「三献」 の特徴のひとつ。

それは “膳を食べ終える毎に一献、合計三献のお酒をいただく” ことのようです。

また、一の膳の前に、塩、さきいか、昆布からなる 「シュームリ(塩盛)」 をいただいたり、

三の膳を食べ終わった後、 「ヒムン(干物)」 と呼ばれる焼き魚をいただいたり、

「三献」 が終わった後に、大晦日に食べる 「豚骨」 や本土のような お節料理 をいただく家庭も。

各家庭、各シマでいろいろな 「三献」 の料理があるようです。

『南島雑話』(幕末の奄美大島の生産・民俗・年中行事、動植物などを記録した資料)では、

「三献」で提供される献立に

「雑煮、吸い物、刺身(二切)、豚汁、硯蓋、丼、多台、焼酎」

などがあると記されています。

現代の「三献」料理の献立に通ずる物もありますね。

昨年、瀬戸内町文化遺産活用実行委員会では、メールやFacebookで、

皆さんの家庭で食べられている 「三献」 の写真投稿をお願いしました。

「お宅の三献教えてください!」

皆さんから送っていただいた大切なデータ。

今回、やっと記事にすることができました!

データを送っていただいたのは、奄美大島にお住まいの20家族。

調査にご協力いただき、本当にありがとうございました。

それでは、皆さんの 「三献」 料理をご覧ください。

瀬戸内町

【O家】

このお宅ではお酒をお屠蘇セットでいただいていますね。

餅の入った吸物をシマでは 「ムチズイムン(餅吸物)」 といいます。

お刺身にタコも良く見かけます。

こちらは生麩入り。

たくさんの具材が入って美味しそう。

「豚骨」 には厚揚げや蒟蒻なども。ハートの人参が可愛いですね。

【F家】

こちらのお宅では、お膳を使用していますね。

「三献」 では、かつて一膳ずつ料理が運ばれていたそうです。

お刺身と吸物には 「ソージ(かんぱち)」 を使ったそうです。

昔からお正月用の魚として、 「ソージ」 は人気の魚だったようですよ。

三の膳は 「ィユンシル(魚の吸物)」 ですね。

【I家】

床の間には立派なお正月用のお飾りが!

瀬戸内町では鏡餅や生け花の他に、ウディ(カブ)を飾る家庭があります。

ウディは黄色い花をつけるので、 「クガニバナ(黄金花)」 と呼ばれています。

(写真ではちょうど花の部分が切れていますね・・・)

綺麗でたくさん花をつけているものをお正月飾りとして好んで飾ります。

ウディは橙や松などとともに、縁起の良い飾りものなのです。

こちらは 「シンカン」 と呼ばれる吸物です。

「シンカン」 は蓋付陶磁器碗をさす言葉でもあるようですね。

瀬戸内町では 「シンカン」 を三の膳でいただく家庭があるようです。

「ヒムン」 と 「シュームリ」 両方をいただくようですね。

「ヒムン」 はその名の通り、かつては塩漬けの干物を食べていたようです。

現代の 「ヒムン」 は、尾頭付きの鯛が主流のようです。

【N家】

「三献」 が終わった後にいただく料理も撮影していただきました。

金柑や豆の甘露煮、地豆(ピーナッツ)や酢の物なども。

こちらのお酒は 「カラカラ」 と呼ばれる酒器でいただくようですね。

こちらのご家庭でも 「ヒムン 」と 「シュームリ」 両方を食べるそうです。

仕切りのある皿に入って出される料理を 「オードブル」 と呼んでいます。

オードブルはお祝いの席などで出される料理です。

【S家】

「三献」 でだされる料理を一枚の写真におさめていただきました。

こちらのお宅でも三の膳に 「シンカン」 をいただくようです。

【K家】

こちらも 「三献」 の料理を一枚に。

お刺身はタコ。

吸いついて離れないのが縁起が良いとか。

「シンカン」 に入った魚が分厚くて美味しそう!

こちらでも 「三献」 が終わった後は、 「豚骨」 をいただくようですね

【M家】

「シンカン」 に蒟蒻やウム(里芋)が入っていますね。

昔は 「三献」 の吸物の具材に、必ずウムやコーシャ(山芋の一種)が入っていたそうですよ。

【F家】

こちらのお宅では、1人ずつ 「三献」 料理が膳にのせられていました。

他の写真をお見せできないのが残念ですが、こちらのお宅では 「三献」 をオモテ座敷(床の間のある部屋)でいただいていました。

家長を上座に家族がシャーマジキ(正座)をして、 「三献」 の膳を囲んでいる様子は、ちょっと昔のシマのお正月の様子を見ているようでした。

【F家】

こちらのお宅の吸物も具だくさん!

食べ応えがありそうですね。

こちらは魚、豚、鶏肉が入ったお吸物。

なんとも贅沢な一椀ですね。

おばあちゃん家の 「三献」 料理も撮影していただきました。

こちらでは 「シンカン」 を使用していますね。

おばあちゃんのお話しでは、 「シンカン」 はお客様用にお出しする吸物なんだそうですよ。

【T家】

なんとも、豪華なお正月料理の数々ですね。

奥の重箱にはコーシャが入っていますね。

赤紫色をしたコーシャの塩煮もお正月料理の重要な一品でした。

お刺身はイカのようですね。

こちらのお宅でも三の膳は 「シンカン」 ですね。

【H家】

こちらのお宅では・・・まずは 「餅吸物」 をいただきます。

そして、お刺身。

続いて、魚の吸物。

これにて 「三献」 は終わるのですが・・・。

この後に 「シンカン」 を食べるのです。

こちらのお宅では、 「三献」 が終わった後に 「シンカン」 をいただくそうです。

とても驚きました!

【H家】

こちらのお宅の 「シンカン」 はお汁無し!

「シンカン」 は 「煮物」 なんだそうですよ。

「オードブル」の品々 は本土のお節料理と似ていますね。

【M家】

吸物の具材を撮影していただきました。

準備をされるお母さんだからこそ撮ることができた写真ですね(貴重な写真、ありがとうございました!)。

吸物の具材は一品毎に下準備が異なります。

手間暇かけて、作られた三膳ですね。

宇検村

【U家】

「三献」 でだされる料理を一枚に。

赤うるめの唐揚げが目を引きますね。

こちらは「餅吸物」、具だくさんですね。

三の膳の吸物は豚肉に三角形の豆腐入り!

豚骨

こちらは「年取り餅」。

「年取り餅」は大晦日に豚骨と一緒に出されますが、新年にも食べるんですね。

大和村

【F家】

こちらのお宅では、「シュームリ」をいただくんですね。

一の膳の餅吸物は具だくさん。

三の膳は豚の吸物のようです。

龍郷町

【K家】

「シュームリ」は床の間飾りと一緒に、置かれていますね。

こちらのお宅の餅吸物も具だくさんですね。

三の膳の吸物は豚の吸物。

器は陶磁器で、瀬戸内町の「しんかん」と似ていますね。

奄美市

【T家】

こちらのお宅も餅吸物は具だくさんですね。

三の膳の吸物は鶏肉が入るそうですよ。

【M家】

結びネギがお祝いの椀にふさわしい具材ですね。

三の膳は鶏の吸物。

大根や人参も入っていて美味しそうですね。

【I家】

こちらのお宅の三の膳は豚の吸物。

陶磁器碗に入っており、瀬戸内の町「しんかん」と似ていますね。

【K家】

こちらのお宅では「シュームリ」をまず最初にいただくそうです。

一の膳の餅吸物。

三の膳は鶏の吸物。

山盛り入っているのはササミ。

美味しそうですね。

こちらのお宅では「三献」が終わった後に、豚骨入りの「やさい」と呼ばれる煮物をいただくそうです。

*****

今回は、瀬戸内町13家族、宇検村1家族、大和村1家族、龍郷町1家族、奄美市4家族の 「三献」 料理をご紹介しました。

一度に20家族の「三献」料理を目にする機会は、なかなかありません!

奄美大島だけでも、「三献」料理の内容が多種多様であることを知ることできました。

各家庭ならではの習わしに沿い、続けられてきた 「三献」 という儀式。

みなさんから送っていただいた写真からは、料理を囲み集う家族の姿が見えるような気がしました。

新しい年を家族みんなで祝う。

本当に素晴らしいことだと思います。

いつまでも続いていってほしい、シマの伝統行事です。

今回、「三献」料理の調査にご協力くださった皆さん、本当にありがとうございました!

*****

〈参考文献〉

『南島雑話』

瀬戸内町・古仁屋

S.B.I 調査員 鼎さつき

2014.1.31

2014年01月17日

芭蕉の糸でコースターつくり

子供も、大人も、楽しそうに機を織る。

12月8日(日)

瀬戸内町文化遺産活用実行委員会主催による

平成25年度伝統文化親子体験教室事業「芭蕉の糸とコースターつくり」の第二回目が行われました。

第1回目は2週間前、糸芭蕉を倒して、剥いで、煮て、引いて、割いて、芭蕉糸が完成するまでを

親子で体験しました。

第1回目の様子は、こちら

今回は、「芭蕉の糸でコースターつくり」

親子で楽しく学び、作るワークショップです。

今回も前回に引き続き、あまみーる代表の内山初美先生のご指導のもと、

芭蕉糸と他の糸を用いてコースターを織りました。

古仁屋・瀬久井にある大島紬養成所の隣にある糊はり場に、

大島紬用の高機(タカバタ)4台、卓上機10台が並べられました。

普段使用されることのない建物が、息を吹き替えしたように活気付きます。

大島紬が盛んだった頃、この場所は染め場、糊はり場、締めばた、織りの養成所と

大勢の人々が働いていました。

まるで、その頃に戻ったような雰囲気です。

今回の芭蕉糸でのコースターつくりでは、高機3台と卓上機10台を使用。

茶色の綿糸と青色の麻糸がタテ糸としてセットされています。

こちらは、高機。

高機だと、右を踏めば茶色が上がり、左を踏めば青色が上がるというように、前糸と

後糸で色を変えてあり、子供でも、初心者でも安心して織ることができます。

このタテ糸にヨコ糸を入れると、布になるのです。

では、卓上機で織ってみます。

初めて織る卓上機は、一見簡単なようですが、結構難しかったです。

特に、ヨコ糸の引っ張り具合が…

芭蕉糸が巻いてある板ひじきと、青色と茶色の3本の糸が巻いてある板ひじきを、

交互にヨコ糸として通していきます。

右から左へ芭蕉糸の板ひじきを通したら、軽くトントン。

卓上用のバッタンの向きを変えたら、左から右へ芭蕉糸の板ひじきを通したら、軽くトントン。

芭蕉糸が終わったら、次は青色と茶色の3本糸の出番です。

この一連の流れで、コースターが少しずつ織り上がっていきます。

太い糸なので、ドンドン織れます。

子供たちも、初心者の男性も、夢中でトントンしています。

機織りって楽しいな。

卓上機欲しいな。

芭蕉糸は乾燥に弱いので、霧吹きで湿らせながら織ります。

沖縄の芭蕉糸は、板ひじきではなく、下が開いていないひじき(シャトル)に水を浸け

て絞った糸玉を使っているそう。

本当に、芭蕉にとって水はなくてはならないものです。

前回、自分たちで作った糸を、親子で一生懸命紡いでいます。

織り終わったコースターの上下は、タテ糸を12ヵ所に分け結んで切ります。

タテ糸の締め具合で、卓上機のコースターは柔らかい作品(左)、

高機のコースターはしっかりした作品(右)に出来上がりました。

この日は、1台だけ高機での大島紬の織り体験もありました。

コースターとは材料も糸の細さも違いましたが、好きな色のヨコ糸を選んで織る子供たちは楽しそう。

この中の子供が、将来は機織りをしていたりして…

瀬戸内町の大島紬「與(あたえ)チラシ」の復活も近いかな。

12月8日(日) 瀬戸内町古仁屋

調査員 a.s

2014年01月08日

七草祝い

1月7日は「七草粥」をいただく日。

その年の無病息災を願い、春の七草から若葉のエネルギーをいただくそうです。

ここ、瀬戸内町では1月7日に「七草祝い」または「七つ祝い」を行う家庭があります。

「七草祝い」はその年の正月に数えで7歳になる男の子・女の子のお祝い。

人は7歳までは神の子で、7歳になって初めて人の子になるという信仰があり、

人の子になったお祝いを正月7日に行う通過儀礼のひとつです。

数えで7歳になった子供は、親類・縁者の家、7軒から「ナンカンドースイ(七日雑炊)」をいただきに回ります。

『瀬戸内町誌』を見ると、阿木名、嘉鉄、蘇刈集落、加計呂麻島では安脚場、渡連、秋徳、三浦集落でも

このお祝いが行われていたそうです。

今回は、瀬戸内町・嘉鉄集落にお住まいのA・Hちゃんの「七草祝い」を取材させていただきました。

Aちゃん、とっても可愛いドレス姿で登場です!

Aちゃんママも数えで7歳の時に、シマ(嘉鉄集落)で七草祝いをしたそうです。その時は、着物を着たとのこと。

晴れ着を着て家々を伺うのは一緒ですね。

着物姿も良いですが、Aちゃんのドレス姿、とっても似合っていて可愛かったですよ。

七日雑炊をいただく先の家には、事前に伺う旨をお知らせし、お願いするそうです。

「もうすぐ、Aちゃんは七草祝いじゃない?家にもらいにおいでね~」と声をかけていただいたお宅もあったそう。

集落の皆さん、みんなで子供の成長を祝っているんですね。

訪問先のお宅へは、自宅からお盆とお椀を持って伺います。

そして、訪問先でいただいた雑炊は、家に戻ってお鍋の中へ。

1軒ずつ回るんですね。

蒲鉾やお肉を乗せた雑炊があったり、各家庭ならではの雑炊があるようです。

シマの七日雑炊は、いわゆる春の七草(セリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ、スズシロ)を用いない家庭もあります。

「7種の具を入れた雑炊」なので、中にはお肉や蒲鉾など、野菜以外の具も入っていたりするのです。

お正月料理に使った具材を取りおいて作られる場合もあるようですね。

かつて「七草祝い」では、住んでいるシマを中心に七日雑炊をいただきに行っていたようですが、

現在は他のシマに住む親戚の家にも車に乗って行くそうです。

Aちゃんも住んでいるシマから、車で20分のおばあちゃんの家や親戚のおばちゃんの家に七日雑炊をいただきに行ったとのこと。

なので、車にお鍋持参で七日雑炊をいただきに回ったそうですよ。

そして、訪問先のお宅では七日雑炊を入れたお椀とともに、お祝いもいただきます。

7軒分の雑炊をいただき終わった後、近くの神社へお参りに行く家庭もあるそうです。

その後、自宅で「七草祝い」が執り行われます。

雑炊を食べた後、ヒムン(魚の塩焼き)をいただき、お酒を飲んで家族みんなで子供の成長をお祝いするそうです。

お正月に行う「三献」をする家庭もあるそうですよ。

そうそう!七日雑炊をいただきに伺ったお宅には、福が訪れるんだそうです。

可愛いお子さんが届ける笑顔が、一番の「福」かもしれませんね。

1月7日にシマを歩く晴れ着姿の子供たち。

現在では、あまり見かけなくなっているようです。

今回、いろいろなご縁で、瀬戸内町の「七草祝い」を取材させていただく運びとなりました。

ご協力いただいた、Hさん、Kさん、Aちゃん。

そして、「七草祝い」のことをいろいろ教えてくださった、Oさん。

本当にありがとうございました。

子供の成長を祈り、みんなで喜ぶ。

いつまでも、続いていってほしいシマの伝統行事です。

*****

〈参考文献〉

「瀬戸内町誌(民俗編)」

「奄美生活誌」

瀬戸内町・古仁屋

S.B.I 調査員 鼎さつき

2014.1.7

2013年12月31日

奄美の年末・正月準備

本年ももう終わってしまいますね。

年末の休みに入り、町中でも慌ただしく正月準備に追われています。

特に、お店ではシマならではの正月用品が並ぶようになってきました。

今回は、瀬戸内町で見られた、年末・正月準備風景を記録しました。

阿木名集落 「阿木名ふれあい市」さん

「阿木名ふれあい市」さんは、集落の皆さんが育てた野菜などを持ち寄って販売する場所。

お店前にはお正月の門松セットや仏花セットなどが置かれていました。

店内の様子。

訪れた時間帯が遅かったのですが、この品揃え。

以前、朝7時過ぎにお店に行ったことがありますが、たくさんの買い物客で賑わっていました。

正月用の金柑でしょうか。

大きくて驚きました。

続いて、古仁屋 「丸平おみやげ店」さん

お土産を買いにではなく・・・

お目当ては「鰹節」

この日は生憎の雨模様のため、鰹節は店内に。

晴れた日にはお店前で鰹節の日光浴風景を見ることができますよ。

店内には椎茸も。

綺麗にパックされ、量も大きさもちょうど良さそう。

お正月のお吸い物用に最適ですね。

これは、鰹節削りマシーン。

正月前は特に忙しいそうで、この日はお孫さんがお手伝いしていました。

削られた鰹節を、わっしと掴んで袋詰め。

鰹節はグラム売りしてもらえます。

お吸い物用に、他の地産商品と一緒に贈答される方が多いそうです。

お次は、古仁屋 「魚屋さん」

島の正月にお魚もかかせません。

これは、贈答用の魚。

お正月用に島外の親戚へ送られる方もいらっしゃるそう。

写真左がソージ(カンパチ)。赤い魚はハージン(スジアラ)、奄美の最高級魚です。

お値段を聞いて、びっくり!

お正月用に奮発して購入してみるのも良いかもしれませんね。

他のお魚屋さんでは、こんなものも!

シマの正月にかかせない、「ヒムン」!!

奄美の正月料理では「三献」と呼ばれる料理を元旦にいただきます。

瀬戸内町では「三献」に、ヒムン(干物)を食する家もあります。

ヒムン用には鯛を購入される方が多いそう。

お魚屋さんで焼かれた鯛も、いいものですね。

いつもは、パンを置いてある古仁屋 「大丸パン」さん

年末の商品棚には、このようにお餅が鎮座。

鏡餅だけでなく、吸い物用の「のし餅」も売っていました。

古仁屋 「新栄青果」さん

こちらもお店前には、正月用の花や野菜・果物が並んでいました。

鏡餅に敷く「うらじろ」

「みかん」と、ざっくり紹介されています。

ちょっと赤みの強いのが「あかみかん」、黄色っぽいのが「ポンカン」です。

「今年のポンカンは味が良いよ~」と、お店の方から1個おすそわけにあずかりました。

食べてみると、みずみずしくて甘かったです。

コタツのお供にいかがでしょう?

切干大根にコ―シャ(山芋の仲間)、生姜

こちらも、年末料理や正月料理にかかせない食材です。

お店奥では、ティバンシャ(リュウキュウツワブキ)の準備に大忙し。

お手製の「ティバンシャ・裂きマシーン?」

ティバンシャを網目状の針金に通すことで、縦に4分割になる仕組みのよう。

ティバンシャは奄美の大晦日に欠かせない「豚骨(ゥワンフゥニィ)」の食材のひとつです。

これが「ティバンシャ」

島外のツワブキと似ていますね。

でも、シマのツワブキの方が繊維とアクが強く、下処理が大変なようです。

ティバンシャを湯がく香りがしてくると、「あ~、もうお正月だな~」と感じますね。

古仁屋 「池田精肉店」さん

お店前には橙やポンカン、パイナップルも。

こちらのお店のお肉は、なんと自家生産豚肉!

豚を潰す日が決まっているので、予約して購入する方もいるそうです。

これは、「塩豚」

冷蔵庫の無い時代、年末に用意された豚肉は塩漬けにして保存されました。

お店で売られている「塩豚」は3日間塩漬けにしたものだそうです。

また、「豚骨」用のお肉にはアバラ肉、三枚肉、ヘラ骨など骨付き肉が使われるそうです。

*********

奄美の大みそかに欠かせない料理「豚骨(ゥワンフゥニィ)」

「豚骨」は、ティバンシャと塩漬けした豚の骨付き肉の煮物のことです。

これは島外でいうと、大みそかの「年越しそば」にあたる料理でしょうか。

今日は、大晦日。

夕食が近付くにつれ、シマのあちこちで豚骨の香りが立ち昇ります。

島の年末年始を彩る食材。

シマの食を大事にすること。

それは、シマの歴史をも大切に後世につなげることでもあります。

年越しそばもいいけれど、「豚骨」もお忘れなく。

それでは、皆さん良いお年をお迎えください。

瀬戸内町・古仁屋/阿木名集落

S.B.I 調査員 鼎さつき

2013.12.31