2018年05月17日

瀬戸内町内の戦争遺跡を観光する皆様へ

いつも「あまみ ヒギャジマン プロジェクト2」をご覧いただきありがとうございます。

***

最近,「瀬戸内町の戦争遺跡」についての問い合わせが増えており,

このことに関しまして皆様へお知らせとお願いがあります。

本ブログでは,これまでに戦争遺跡についての情報を掲載しておりますが,

これらの箇所は『観光地』として紹介しているものではありません。

公園化されていない戦争遺跡での観光は,不法侵入になる場合もありますので,ご遠慮下さい。

また、戦争遺跡は70年以上経過している施設跡であり,いつ崩落するかわかりません。

さらに,ハブの出現や崖下への転落の可能性も非常に高いです。

以上の事から,瀬戸内町役場より,

下記の点についてお願いがありましたので,お守り下さい。

≪瀬戸内町役場からのお願い≫

①戦争遺跡での観光は,公園化された戦跡公園のみでお願いいたします。

(ただし,加計呂麻島・安脚場戦跡公園への道路は,2018年5月現在,通行止めとなっております)

②戦争遺跡への観光は,ガイド付きでお願いいたします。

(ガイドのお問い合わせは,瀬戸内町観光協会へお願いいたします)

③戦争遺跡は,70年以上経過している施設であり,崩落の危険性が非常に高い施設があります。

また,ハブの危険性もありますので,危険な個所への立ち入りは絶対に行わないで下さい。

瀬戸内町役場観光課

瀬戸内町教育委員会社会教育課

2014年12月04日

埋蔵文化財調査『請島・池地集落』

請島にある『池地集落』へ向かいました。

今回は、電波塔工事の現場立ち合いに同行。

立会工事終了後に、集落内の埋蔵文化財分布調査を行いました。

工事近くの道では、道をを境に浜側と山側で、土(砂)の質が全く違っています。

道より山側は、土(粘土質)で湿地帯。海側は砂になっていて、砂丘が形成されていました。

これまでの調査から、

昔の人々は、砂丘を中心に生活を営んでいたことがわかっています。

こうした目線で、集落内を見ていくと、

現在の地形や地質から、当時の風景を想像する事ができて、だんんだん面白くなってきます。

今回も、集落全体をくまなく歩き、調査を行いました。

すると、道路わきの砂地から

土器のカケラ発見!

その他にも、様々な遺物を採集することができました。

今回、採集した遺物はまた後日掲載いたしますね。

また、シマの方々からも、貴重なお話を聞かせていただくこともできました。

ご協力いただいた皆様、本当にありがとうございました。

≪番外編≫

この浜は、池地集落の西側に位置する 「ナカンマ(浜)」

以前、鼎隊長が調査を行った場所です。

アダンの砂丘が特徴的な砂浜です。

浜辺を歩いていると、

砂浜がキラキラと輝く光景が目に飛び込んできました。

こんな浜があったなんて!!と、感動してしまいました。

そして、

浜には、鳥の足跡が!

所々歩いては突っつき、歩いては突っつき

餌を探して歩き回っているようです。

鳥やヤドカリの足跡しかない浜。

生き物たちが安心して暮らせる、とても素晴らしい環境なんですね。

また、池地集落を流れる川は6本あります。

ここは、そのひとつ。集落の中心部を流れる、池地川(ミナトグゥ)。

川面に着くほど大きな枝ぶりのデイゴが生い茂っています。

近くには、真っ赤な消防車があり、ここの静かな風景にインパクトを与えてくれています。

デイゴと消防車を見ていると、

『ここ、前にも来たことあった!』と、以前に来島した際の記憶がよみがえってきました。

毎回のことですが、集落内は美しく整備されています。

山があり、海があり、川があり、その中に人が暮らしている。

人間の原点がここにある。そう思わせてくれる、不思議な空間でした。

2014.11.15

請島 池地集落

埋蔵文化財調査員 正智子

2014年09月19日

県民大学講座 「奄美地域の先史・原史文化」

瀬戸内町立図書館・郷土館にて,県民大学講座 「奄美地域の先史・原史文化」が開催されました!

講師は 新里貴之 先生(鹿児島大学埋蔵文化財調査センター・助教)。

予定人数を超える聴講者に主催者側も驚きました!

皆さん,地域のことについてとても関心を持っているんですね。

今回の講座では以下の調査事例について報告がありました。

(1) 瀬戸内町・請島と与路島の遺跡調査

(2) 徳之島・トマチン遺跡の発掘調査

(3) 沖永良部島・鳳雛洞調査

*****

まずは瀬戸内町・請島と与路島の調査について

【瀬戸内町・請島と与路島の調査報告】

【請島】

請島は周囲約25km,面積約13k㎡の島で,現在集落は2つあります。

調査は昨年の7月に行われました。

どのような調査を行ったのか?というと,

集落内の畑地や廃屋になった屋敷地内を歩き,

土器やお茶碗のかけらなどの「昔の人々が使っていた道具など(遺物)」が

落ちていないかを確認する調査です。

これを「踏査(とうさ)」といいます。

「踏査」によって拾い集めた「遺物」を調べることによって,

その土地の歴史や人の交流を推測することができます。

請島,与路島は町教委により,既に基礎的な分布調査が行われていますが,

今回の新里先生の調査で池地,請阿室集落で1箇所ずつ,新たな遺物散布地を確認することができました。

「池地集落で採集した遺物について」

池地集落では,6箇所の遺物散布地で遺物を採集しました。

中世:カムィヤキ系,竜泉窯(りゅうせんよう)系青磁,漳洲窯(しょうしゅうよう)系青花,

近世:薩摩焼苗代川(なえしろがわ)系陶器,薩摩磁器,肥前系陶磁器,波佐見焼,関西系?,清朝磁器?

採集した遺物は,いつ・どこで作られたものなのか研究者によって分析が行われます。

分析結果より,

池地集落で採集した遺物は「中世・近世」段階のものであることが分かりました。

「請阿室集落で採集した遺物について」

請阿室集落では,6箇所の遺物散布地で遺物を採集しました。

先史時代:スセン當式土器(すせんとうしきどき)

中世:カムィヤキ系

近世:肥前系,肥前内野山系,沖縄産陶器,薩摩焼苗代川系

分析結果より,

請阿室集落で採集した遺物は「先史時代・中世・近世」段階のものであることが分かりました。

今回の調査によって,

請島では,少なくとも先史時代から人々が生活していたことがわかりました。

採集した遺物は,

徳之島産のカムィヤキや中国産の青磁,青花,鹿児島県,長崎県,佐賀県,沖縄県産の磁器や陶器 等々,

シマから遠く離れた地域で作られた焼物が多くありました。

これらの遺物を誰が,いつどのように請島にもたらしたのか・・・

とても気になりますよね。

**

新里先生と鼎隊長は請島・池地集落で発掘調査も行いました。

その時の様子はこちら → 請島

池地集落の西には良好な砂丘があります。

シマの方からの “人骨(頭)が以前出土した” との聞き取り調査成果を基に,試掘を行いました。

ですが,今回の調査では、お墓らしいものは発見できなかったようです・・・残念!

新里先生によると,立地的には池地集落・砂丘には先史時代の墓地がある可能性が高いとのこと。

いつか再調査が行われ,色々な遺跡が見つかると良いですね。

【与路島】

与路島は,周囲約18km,面積約9k㎡の島で,集落は1つです。

調査は請島と同じく,7月に行われました。

「与路集落で採集した遺物について」

与路集落では,9箇所の遺物散布地で遺物を採集しました。

先史時代:スセン當式土器,兼久式土器(かねくしきどき)、

中世:カムィヤキ系,竜泉窯系青磁,中国陶器,閩清窯(びんせいよう)系白磁

近世:肥前(広東碗),肥前系,肥前内野山系,薩摩焼苗代川系陶器,薩摩磁器,波佐見焼(はさみやき)

沖縄産陶器,型紙摺陶磁器

その他:敲磨石,土錘(どすい),羽口(はぐち)?

分析結果より,

与路集落で採集した遺物は「先史時代・中世・近世・近代」段階のものであることが分かりました。

その他,与路島では与路小・中学校に保管されている遺物の紹介もありました。

沖縄で焼かれた「壺屋焼(つぼややき)」の壺・甕・厨子甕(ずしがめ)や中国産の青磁 等々・・・

残りが良好な資料がたくさんあります。

「請島と与路島の遺跡調査のまとめ」

(1)請島・与路島ともに先史時代から遺跡が存在する

a.縄文時代(貝塚時代前期)に対応する時期はいまのところ不明

b.弥生時代~古墳時代(貝塚時代後1期)から古代(後2期)の遺物を確認することができた

(2)請島の砂丘には先史時代の墓が残されている可能性がある

(3)請島・与路島ともに良好な先史時代遺跡が残されている可能性がある

と,新里先生は説明されていました。

瀬戸内町でも先史時代の遺跡(お墓)が発見されるかもしれませんね!

とても楽しみです。

*****

他にも,徳之島の伊仙町で調査された 「トマチン遺跡」 の報告がありました。

【徳之島・トマチン遺跡の発掘調査報告】

「トマチン遺跡」は,南西諸島の縄文時代晩期末から弥生時代前期(貝塚時代前5期末)にかけての遺跡です。

この遺跡からは「箱式石棺墓(はこしきせっかんぼ)」と言う,お棺を石で組み合わせてつくるお墓が出ています。

この形の墓は,北部九州や山陰地方に多い墓制。

ということは,

見つかった人骨は徳之島の人ではないのでは・・・?と思った方もいるのではないでしょうか?

ですが,埋葬されている人骨を調べてみると,南の人の特徴を持つ骨であるとのことでした。

もっと,面白いのは,同じ石棺を三層に重ねて,最低でも5回埋葬に使っているということ。

このような墓は,日本全国でも類例がないのだそうです。

骨の分析結果から,遺伝性の病気を持っていることもわかりました。

つまり,埋葬された人骨には親族関係が認められる可能性があるということです。

どういった人々が葬られたのか。興味深いですね。

また,人骨と一緒に副葬品(ふくそうひん)も多数発見されています。

新潟県の糸魚川で採ることができる翡翠(ヒスイ)も出土しており,

当時の人々が広く交流し,多様な文化を持っていたことが分かります。

*****

最後に,沖永良部の洞窟遺跡 「鳳雛洞遺跡」 の報告もありました。

【沖永良部島・鳳雛洞調査報告】

沖永良部島は,日本でも有数の洞窟の多い島。

そんな洞窟を利用した「鳳雛洞遺跡」を,新里先生が2011-2012年に調査されました。

沖永良部島は「ハブのいない島」

とはいえ,藪の中を進み、洞窟に入る先生たちの姿(画像)はまるで探検家!

奄美大島の聴講生はとても驚いていました。

「鳳雛洞遺跡」は,全長2,176m+αの洞窟を利用した遺跡です。

全く光の届かない漆黒の闇で発見したのは,土器や人骨,牛の骨等です。

土器の周りには,火を焚いた炉の跡や,炭化したオオムギが見つかっています。

琉球列島では8~12世紀頃にイネやコムギ,オオムギ,アワ,キビなどの栽培植物が出土しています。

しかし,鳳雛洞遺跡のように,栽培植物が1種類のみ出土する例はほとんどないそうです。

また,鳳雛洞遺跡で見つかった土器は「グスク系土器」といい,

この土器や炭化したオオムギ,人骨などの分析結果から,

鳳雛洞遺跡は11~13世紀頃の遺跡とみられています。

この他にも,徳之島産のカムィヤキの中・小型の壺も見つかっています。

鳳雛洞遺跡は日光が届かない洞穴奥部にあり,人間が生活するために必要な水も少ない場所。

また,居住に必要な平坦面が少なく,炉跡も小規模のテラスやスロープに点在していますが,

日常的に人間が住んでいたとはとても思えません。

そして,遺物が少なく器の種類が少ない点,牛の部分骨が点在しオオムギのみが出土することから,

この遺跡は「農耕に関わる祭祀遺跡」の可能性があるということでした。

こちらも,興味深い遺跡ですね。

***

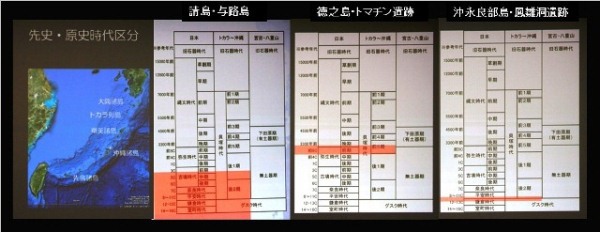

今回の講座で説明していただいた遺跡の年代を並べてみました。

左から, 「瀬戸内町・請島、与路島」 「徳之島・トマチン遺跡」 「沖永良部島・鳳雛洞遺跡」

考古学では遺跡から発見される遺物を分析することで,「いつの時代のものか=いつの時代の遺跡か」という結果を導いていきます。

分析対象の遺物は土や木,貝,動物の骨や人骨,土器や陶器,陶磁器,金属であったりと,様々です。

これらの「モノ」から得られる情報を慎重に導き出し,

総合的に遺跡の年代や性格を決めていきます。

請島・与路島には現在,縄文時代後期(貝塚時代前4期)などの古い時代の遺物は出土していませんが,

周辺島嶼部(とうしょぶ)では 奄美大島:下山田Ⅱ遺跡 嘉徳遺跡

喜界島:総合グラウンド

徳之島:下原遺跡

など,縄文後期(貝塚前4期)の遺跡があるそうです。

新里先生がお話していましたが,

「奄美地域は,戦災や大規模な観光開発を免れており,遺跡が今なお数多く眠っている可能性が高い」

とのこと。

今後,素晴らしい遺跡が瀬戸内町でも発見されるかもしれません!

楽しみです。

講座後,新里先生に質問する若者も。

教科書では,語られることの少ないシマの歴史。

文字資料の無い時代のシマを推測することのできる「遺物」や「遺跡」は,今も私たちの足元に眠っています。

それらの「遺跡」が調査されることで,明らかにされるシマの歴史は,シマの魅力のひとつでもあります。

これからを担う若いシマッチュだけでなく,ミドル&オールド・シマッチュにも

どんどんシマの歴史を知ってほしい!、そして魅力を発信してほしい!と思った一日でした。

新里先生,貴重なお話しをしていただき,ありがとうございました。

また,瀬戸内町にいらしてくださいね!

〈参考文献〉

鼎丈太郎 2005 『瀬戸内町遺跡詳細分布調査報告書』 瀬戸内町教育委員会

新里貴之 2013 『徳之島トマチン遺跡の研究』 鹿児島大学

新里貴之 2014 『沖永良部島鳳雛洞・大山水鏡洞の研究』 鹿児島大学

新里貴之 2015(予定) 「Archaeological survey in Uke and Yoro Islands」

『The Islands of Kagoshima』 Kagoshima University

2014.09.06

古仁屋

埋蔵文化財調査員 鼎さつき

2014年09月01日

おしらせ 県民大学講座・瀬戸内町で開催! 「奄美地域の先史文化」

県民大学講座が瀬戸内町で開催されます!

講座名

『奄美地域の先史文化』

講師は 新里貴之 先生(鹿児島大学埋蔵文化財調査センター・助教)です。

新里先生は南西諸島を飛び回り、研究をされている考古学者!

瀬戸内町の請島・与路島の調査も実施されております。

考古学の研究成果から見えてくる奄美群島の歴史は、魅力的な面白さを持っていますよ。

みなさん、お誘いあわせの上、ご来場くださいね。

日 時 : 平成26年9月6日(土) 13:50~15:45

場 所 : 瀬戸内町立図書館・郷土館 2F 視聴覚室

詳しくは ポスターをご覧ください。

2014年03月21日

ザトウクジラ最新情報報告講演会!緊急開催です!!

瀬戸内町立図書館・郷土館 2階視聴覚室 にて、

平成25年度 瀬戸内町文化遺産活用実行委員会講座

「奄美と沖縄の海より ザトウクジラ最新照合結果報告」

~ 奄美のうれしいプレッシャーに こたえて~

を開催いたします。

講師は、イルカ・クジラ教室でもお世話になった、

奄美海洋生物研究会 興克樹 先生です。

平成26年度のクジラ調査も終盤を迎えていますが、今季も多くの新情報や新発見がありました。

その最新情報を、分かりやすく教えてくれます。

入場無料!!

素朴な、疑問、質問も オッケー ですので、

ぜひ、瀬戸内町立図書館・郷土館にお越しください!!

お知らせ

S.B.I

2014年02月01日

奄美の正月料理 「三献」

平成26年1月31日(金)は、旧暦の一月一日でした。

昔は、旧暦で祝っていた正月も、今では、新暦でお祝いしていますね。

皆さんは、今年のお正月、どのようにお過ごしになりましたか?

シマに帰省して、久しぶりに友人や家族と過ごされた方もいらっしゃったのではないでしょうか?

帰省する楽しみの一つは、やっぱり 「我が家の味」

中でも、お正月にいただく料理はいかがだったでしょうか?

本土のお正月料理といえば 「お雑煮」 や 「お節料理」 が浮かびますね。

シマでは、 「三献」 と言われる料理が、お正月料理として食されています。

「三献」とは、一の膳、二の膳、三の膳からなるお祝いの席で提供される料理のこと。

または、その飲食形式をさす言葉でもあります。

現在は、主にお正月に食べられる料理となっているようです。

奄美大島でも地域によって異なりますが、 「三献」 で提供される料理は以下のようです。

「一の膳」 吸物(餅吸物:餅、海老や蒲鉾、野菜等が入る)

「二の膳」 刺身

「三の膳」 吸物(餅無吸物:豚、魚、鶏、海老、蒲鉾、野菜等が入る)

そして 「三献」 の特徴のひとつ。

それは “膳を食べ終える毎に一献、合計三献のお酒をいただく” ことのようです。

また、一の膳の前に、塩、さきいか、昆布からなる 「シュームリ(塩盛)」 をいただいたり、

三の膳を食べ終わった後、 「ヒムン(干物)」 と呼ばれる焼き魚をいただいたり、

「三献」 が終わった後に、大晦日に食べる 「豚骨」 や本土のような お節料理 をいただく家庭も。

各家庭、各シマでいろいろな 「三献」 の料理があるようです。

『南島雑話』(幕末の奄美大島の生産・民俗・年中行事、動植物などを記録した資料)では、

「三献」で提供される献立に

「雑煮、吸い物、刺身(二切)、豚汁、硯蓋、丼、多台、焼酎」

などがあると記されています。

現代の「三献」料理の献立に通ずる物もありますね。

昨年、瀬戸内町文化遺産活用実行委員会では、メールやFacebookで、

皆さんの家庭で食べられている 「三献」 の写真投稿をお願いしました。

「お宅の三献教えてください!」

皆さんから送っていただいた大切なデータ。

今回、やっと記事にすることができました!

データを送っていただいたのは、奄美大島にお住まいの20家族。

調査にご協力いただき、本当にありがとうございました。

それでは、皆さんの 「三献」 料理をご覧ください。

瀬戸内町

【O家】

このお宅ではお酒をお屠蘇セットでいただいていますね。

餅の入った吸物をシマでは 「ムチズイムン(餅吸物)」 といいます。

お刺身にタコも良く見かけます。

こちらは生麩入り。

たくさんの具材が入って美味しそう。

「豚骨」 には厚揚げや蒟蒻なども。ハートの人参が可愛いですね。

【F家】

こちらのお宅では、お膳を使用していますね。

「三献」 では、かつて一膳ずつ料理が運ばれていたそうです。

お刺身と吸物には 「ソージ(かんぱち)」 を使ったそうです。

昔からお正月用の魚として、 「ソージ」 は人気の魚だったようですよ。

三の膳は 「ィユンシル(魚の吸物)」 ですね。

【I家】

床の間には立派なお正月用のお飾りが!

瀬戸内町では鏡餅や生け花の他に、ウディ(カブ)を飾る家庭があります。

ウディは黄色い花をつけるので、 「クガニバナ(黄金花)」 と呼ばれています。

(写真ではちょうど花の部分が切れていますね・・・)

綺麗でたくさん花をつけているものをお正月飾りとして好んで飾ります。

ウディは橙や松などとともに、縁起の良い飾りものなのです。

こちらは 「シンカン」 と呼ばれる吸物です。

「シンカン」 は蓋付陶磁器碗をさす言葉でもあるようですね。

瀬戸内町では 「シンカン」 を三の膳でいただく家庭があるようです。

「ヒムン」 と 「シュームリ」 両方をいただくようですね。

「ヒムン」 はその名の通り、かつては塩漬けの干物を食べていたようです。

現代の 「ヒムン」 は、尾頭付きの鯛が主流のようです。

【N家】

「三献」 が終わった後にいただく料理も撮影していただきました。

金柑や豆の甘露煮、地豆(ピーナッツ)や酢の物なども。

こちらのお酒は 「カラカラ」 と呼ばれる酒器でいただくようですね。

こちらのご家庭でも 「ヒムン 」と 「シュームリ」 両方を食べるそうです。

仕切りのある皿に入って出される料理を 「オードブル」 と呼んでいます。

オードブルはお祝いの席などで出される料理です。

【S家】

「三献」 でだされる料理を一枚の写真におさめていただきました。

こちらのお宅でも三の膳に 「シンカン」 をいただくようです。

【K家】

こちらも 「三献」 の料理を一枚に。

お刺身はタコ。

吸いついて離れないのが縁起が良いとか。

「シンカン」 に入った魚が分厚くて美味しそう!

こちらでも 「三献」 が終わった後は、 「豚骨」 をいただくようですね

【M家】

「シンカン」 に蒟蒻やウム(里芋)が入っていますね。

昔は 「三献」 の吸物の具材に、必ずウムやコーシャ(山芋の一種)が入っていたそうですよ。

【F家】

こちらのお宅では、1人ずつ 「三献」 料理が膳にのせられていました。

他の写真をお見せできないのが残念ですが、こちらのお宅では 「三献」 をオモテ座敷(床の間のある部屋)でいただいていました。

家長を上座に家族がシャーマジキ(正座)をして、 「三献」 の膳を囲んでいる様子は、ちょっと昔のシマのお正月の様子を見ているようでした。

【F家】

こちらのお宅の吸物も具だくさん!

食べ応えがありそうですね。

こちらは魚、豚、鶏肉が入ったお吸物。

なんとも贅沢な一椀ですね。

おばあちゃん家の 「三献」 料理も撮影していただきました。

こちらでは 「シンカン」 を使用していますね。

おばあちゃんのお話しでは、 「シンカン」 はお客様用にお出しする吸物なんだそうですよ。

【T家】

なんとも、豪華なお正月料理の数々ですね。

奥の重箱にはコーシャが入っていますね。

赤紫色をしたコーシャの塩煮もお正月料理の重要な一品でした。

お刺身はイカのようですね。

こちらのお宅でも三の膳は 「シンカン」 ですね。

【H家】

こちらのお宅では・・・まずは 「餅吸物」 をいただきます。

そして、お刺身。

続いて、魚の吸物。

これにて 「三献」 は終わるのですが・・・。

この後に 「シンカン」 を食べるのです。

こちらのお宅では、 「三献」 が終わった後に 「シンカン」 をいただくそうです。

とても驚きました!

【H家】

こちらのお宅の 「シンカン」 はお汁無し!

「シンカン」 は 「煮物」 なんだそうですよ。

「オードブル」の品々 は本土のお節料理と似ていますね。

【M家】

吸物の具材を撮影していただきました。

準備をされるお母さんだからこそ撮ることができた写真ですね(貴重な写真、ありがとうございました!)。

吸物の具材は一品毎に下準備が異なります。

手間暇かけて、作られた三膳ですね。

宇検村

【U家】

「三献」 でだされる料理を一枚に。

赤うるめの唐揚げが目を引きますね。

こちらは「餅吸物」、具だくさんですね。

三の膳の吸物は豚肉に三角形の豆腐入り!

豚骨

こちらは「年取り餅」。

「年取り餅」は大晦日に豚骨と一緒に出されますが、新年にも食べるんですね。

大和村

【F家】

こちらのお宅では、「シュームリ」をいただくんですね。

一の膳の餅吸物は具だくさん。

三の膳は豚の吸物のようです。

龍郷町

【K家】

「シュームリ」は床の間飾りと一緒に、置かれていますね。

こちらのお宅の餅吸物も具だくさんですね。

三の膳の吸物は豚の吸物。

器は陶磁器で、瀬戸内町の「しんかん」と似ていますね。

奄美市

【T家】

こちらのお宅も餅吸物は具だくさんですね。

三の膳の吸物は鶏肉が入るそうですよ。

【M家】

結びネギがお祝いの椀にふさわしい具材ですね。

三の膳は鶏の吸物。

大根や人参も入っていて美味しそうですね。

【I家】

こちらのお宅の三の膳は豚の吸物。

陶磁器碗に入っており、瀬戸内の町「しんかん」と似ていますね。

【K家】

こちらのお宅では「シュームリ」をまず最初にいただくそうです。

一の膳の餅吸物。

三の膳は鶏の吸物。

山盛り入っているのはササミ。

美味しそうですね。

こちらのお宅では「三献」が終わった後に、豚骨入りの「やさい」と呼ばれる煮物をいただくそうです。

*****

今回は、瀬戸内町13家族、宇検村1家族、大和村1家族、龍郷町1家族、奄美市4家族の 「三献」 料理をご紹介しました。

一度に20家族の「三献」料理を目にする機会は、なかなかありません!

奄美大島だけでも、「三献」料理の内容が多種多様であることを知ることできました。

各家庭ならではの習わしに沿い、続けられてきた 「三献」 という儀式。

みなさんから送っていただいた写真からは、料理を囲み集う家族の姿が見えるような気がしました。

新しい年を家族みんなで祝う。

本当に素晴らしいことだと思います。

いつまでも続いていってほしい、シマの伝統行事です。

今回、「三献」料理の調査にご協力くださった皆さん、本当にありがとうございました!

*****

〈参考文献〉

『南島雑話』

瀬戸内町・古仁屋

S.B.I 調査員 鼎さつき

2014.1.31

2013年10月11日

隊長鼎の夏休み思い出日記(請島編)

与路島に一泊した、隊長鼎は、与路島の隣にある請島へ行ってきました!

請島での目的は… 人骨 さがし…

といっても、本職である 埋蔵文化財調査 です。

与路島を後にし、請島へ向かいます。

001いざ、請島! posted by (C)SBI

請島のシンボル、大山です。

天気も抜群にいいです。

よって、暑くなりそうです…

002大山 posted by (C)SBI

本日の現場

調査でなくても、普通に来たいビーチです。

003今日の現場 posted by (C)SBI

そして、ここが人骨の眠る砂丘…

請島在住の方が、かなり昔に頭蓋骨を発見しています。

頭骨は、無縁仏として葬られましたが、墓は今も残っているものと思われます。

004ここに眠る posted by (C)SBI

いざ、調査開始!

大人二人、スコップ2本で掘り進めます。

どんどん掘ります!!

005試掘開始! posted by (C)SBI

………

残念ながら、古墓は発見できませんでした。

発見者に話をうかがうと、人骨発見当時と道路や砂丘の形状が違っているとのこと。

少しの地点のズレでも、発見は困難です…

006結局、出ませんでした… posted by (C)SBI

調査時期の7月は、記録的に雨が降らなかった時期。

猛暑の中での、試掘は、大変です。

穴を掘る我々の横を、颯爽と歩く女性。

イザリへ向かう模様。賢い選択です。

007賢い選択 posted by (C)SBI

掘った穴を埋め戻し、砂浜を散策。

潮もだいぶ引いてきました。

008引いてきました posted by (C)SBI

集落への帰り道。

集落近くでも、多くの人が獲物をもとめて海に入っています。

009集落付近でもイザリ posted by (C)SBI

今回の試掘調査は、残念ながら古墓の発見には至りませんでした。

そう簡単には、現れてくれないようです。

古墓を発見し、様々なデータが得られるのは、次回のお楽しみですね。

暑い中、お疲れ様でした!

010お疲れさまでした posted by (C)SBI

今回の番外編

請島を後にする隊長の足元には、小さな「ヤシ」の群れ。

ヤシは、キビナゴのこと。なぜヤシと言うのかは不明ですが、

ヤシが多いほど、鳥や魚が多くいます。

012番外のヤシ posted by (C)SBI

隊長の夏休み思い出日記。イカ がでしたか?

011番外のイカ posted by (C)SBI

また、皆さんが忘れたころに登場しますね。

乱筆乱文、すみませんでしたm( _ _ )m

130720 瀬戸内町 加計呂麻島 請島

S.B.I 隊長 鼎