2014年09月30日

埋蔵文化財分布調査 「須子茂集落」

平成26年9月17日

「第2回 島案内人育成講座」 が開催されました。

平成26 年度特定離島ふるさとおこし推進事業 「島案内人育成講座」

今回の開催地は加計呂麻島・須子茂集落。

須子茂集落は昔ながらの集落空間が残された集落のひとつ。

ノロ祭祀が行われていたアシャゲやトネヤ,集落の守り神イビガナシが訪れる人を迎えてくれます。

集落内の道は,現在ではめずらしい未舗装道。

砂を踏みしめる音を聞きながら,集落散策をのんびり楽しむことができます。

人一人通るのがやっとの道が突然現れたら,それは “カミミチ” かもしれませんよ。

関連記事はこちら → 「須子茂集落散策 /島案内人講座」

***

今回,埋蔵文化財調査員は島案内人講座に同行し,集落内の埋蔵文化財分布調査を行いました。

まずは,島案内人講座の座学で「須子茂集落の考古学的な歴史」について学びました。

須子茂集落では集落内の道路工事に伴い,発掘調査が行われており(平成16~18年),

弥生時代~近代までの遺物がみつかっています。

座学が終わると,受講生のみなさんは遺物の表面採集にチャレンジです。

場所は集落内・グジヌシ邸宅跡地。

※グジヌシ・・・ノロ神事を行う神役組織の中で唯一の男性神役

みなさん,遺物を見つけようと,ずっと地面とにらめっこしていました。

遺物を見つけたら,学芸員の鼎さん(鼎隊長)に,産地や時代を教えてもらいます。

塀沿いには壺や甕が逆さまに陳列。

この壺や甕も,かつては水を溜めたり,食糧を貯蔵したり大活躍していた遺物です。

遺物を探しながら,集落内を散策すると,立派な門柱(もんちゅう)のあるお宅を発見。

両門柱の上に貝が置いてありますね。

シマでは「魔除け」としてクモガイやスイジガイなどを門柱や玄関付近に置く家があります。

この家の門柱上にはサラサバテイラ(高瀬貝),スイジガイ,クモガイが置かれていました。

この家の塀にはゴホウラが!

ゴホウラはスイショウガイ科の巻貝。

日本では奄美大島以南に生息しています。

ゴホウラは特に弥生時代において北部九州を中心に,貝輪の原材として需要のあった貝です。

種子島広田遺跡からも多くのゴホウラ製貝輪が,お墓の副葬品として出土しています。

ゴホウラは須子茂集落の発掘調査でも出土している貝ですが,中には一部加工跡のある貝も出土しました。

また,依然行った分布調査でもたくさんのゴホウラが採集されています。

***

昼食後,海岸線でも遺物拾いを行いました。

同時に,現在の海岸で採集可能な貝種調査も行いました。

ここでもゴホウラやホラガイなどを採集することができました。

午後の講座では,集落の辻(つじ)にハブ゙とシャコガイを埋める事例について説明。

「辻」とは,道が十字に交差している地点のことを指します。

須子茂集落では2カ所の辻から,シャコガイに覆われたハブ゙の骨が出土しています。

調査時に出土したシャコガイは約2kgを超える大型のもの。

貝殻・裏をハブの骨にかぶせるように埋設されていました。

(沖縄ではシャコガイのことを俗に「アジケー」と呼び, “魔除け” として門柱などに置くそうです)

シマではハブを “マジムン” と呼び,古くから恐れてきました。

集落などで発見されたハブは撲殺等を行った後,二度と集落内に出没しないようにとの祈りを込め,

魔除けの貝で覆い,辻に埋めたようです。

受講生の中には,

「昔はシマでやっていたよ」という方や,

「つい最近,同じようにして自分の集落の辻にハブを埋めた」という方もいて驚きました。

発掘調査によって証明される民俗事例があることに,みなさん興味深々で話を聞いていました。

集落の道脇,特に辻近くに大きなシャコガイが転がっていたら,

もしかするとハブを辻に埋める民俗事例の名残なのかもしれません。

最後に,

公民館前の広場に集合し,皆さんが拾った遺物を並べてみました。

土器や中国産の陶磁器(青磁,青花),本土産の陶磁器,陶器,沖縄産の陶器,貝 などなど

(中にはごくごく最近の落し物もありましたが)

今回の分布調査によって須子茂集落では古墳時代~近代の遺物を採集することができました。

【参考文献】

鼎丈太郎 2010 「調査区6.9検出 シャコガイ遺構」『須子茂集落遺跡 遺跡範囲確認調査報告書,瀬戸内

町文化財調査報告書』第3集

鼎丈太郎 2012 「奄美大島南部におけるゴホウラ資料 ~表面採集状況及び若干の考察~」『奄美研究の

地表を拓く,第45回琉球大学史学会大会奄美大会 大会資料』

木下尚子 1996 「辟邪の貝 ―しゃこがい考―」『比較民俗研究』第6号 筑波大学比較民俗研究会

黒住耐二 2011 「琉球先史時代人とサンゴ礁資源 ―貝類を中心に―」『先史・原史時代の琉球列島 ~ヒト

と景観~ 考古学リーダー』第19号 六一書房

町健次郎 2010 「調査区6・調査区9出土のハブについて」『須子茂集落遺跡 遺跡範囲確認調査報告書,

瀬戸内町文化財調査報告書』第3集

山里純一 1997 「沖縄の魔除けとまじない ―フーフダ(符札)の研究―」『南島文化叢書 18』 第一書房

2014.9.27

埋蔵文化財調査員 鼎さつき

「第2回 島案内人育成講座」 が開催されました。

平成26 年度特定離島ふるさとおこし推進事業 「島案内人育成講座」

今回の開催地は加計呂麻島・須子茂集落。

須子茂集落は昔ながらの集落空間が残された集落のひとつ。

ノロ祭祀が行われていたアシャゲやトネヤ,集落の守り神イビガナシが訪れる人を迎えてくれます。

集落内の道は,現在ではめずらしい未舗装道。

砂を踏みしめる音を聞きながら,集落散策をのんびり楽しむことができます。

人一人通るのがやっとの道が突然現れたら,それは “カミミチ” かもしれませんよ。

関連記事はこちら → 「須子茂集落散策 /島案内人講座」

***

今回,埋蔵文化財調査員は島案内人講座に同行し,集落内の埋蔵文化財分布調査を行いました。

まずは,島案内人講座の座学で「須子茂集落の考古学的な歴史」について学びました。

須子茂集落では集落内の道路工事に伴い,発掘調査が行われており(平成16~18年),

弥生時代~近代までの遺物がみつかっています。

座学が終わると,受講生のみなさんは遺物の表面採集にチャレンジです。

場所は集落内・グジヌシ邸宅跡地。

※グジヌシ・・・ノロ神事を行う神役組織の中で唯一の男性神役

みなさん,遺物を見つけようと,ずっと地面とにらめっこしていました。

遺物を見つけたら,学芸員の鼎さん(鼎隊長)に,産地や時代を教えてもらいます。

塀沿いには壺や甕が逆さまに陳列。

この壺や甕も,かつては水を溜めたり,食糧を貯蔵したり大活躍していた遺物です。

遺物を探しながら,集落内を散策すると,立派な門柱(もんちゅう)のあるお宅を発見。

両門柱の上に貝が置いてありますね。

シマでは「魔除け」としてクモガイやスイジガイなどを門柱や玄関付近に置く家があります。

この家の門柱上にはサラサバテイラ(高瀬貝),スイジガイ,クモガイが置かれていました。

この家の塀にはゴホウラが!

ゴホウラはスイショウガイ科の巻貝。

日本では奄美大島以南に生息しています。

ゴホウラは特に弥生時代において北部九州を中心に,貝輪の原材として需要のあった貝です。

種子島広田遺跡からも多くのゴホウラ製貝輪が,お墓の副葬品として出土しています。

ゴホウラは須子茂集落の発掘調査でも出土している貝ですが,中には一部加工跡のある貝も出土しました。

また,依然行った分布調査でもたくさんのゴホウラが採集されています。

***

昼食後,海岸線でも遺物拾いを行いました。

同時に,現在の海岸で採集可能な貝種調査も行いました。

ここでもゴホウラやホラガイなどを採集することができました。

午後の講座では,集落の辻(つじ)にハブ゙とシャコガイを埋める事例について説明。

「辻」とは,道が十字に交差している地点のことを指します。

須子茂集落では2カ所の辻から,シャコガイに覆われたハブ゙の骨が出土しています。

調査時に出土したシャコガイは約2kgを超える大型のもの。

貝殻・裏をハブの骨にかぶせるように埋設されていました。

(沖縄ではシャコガイのことを俗に「アジケー」と呼び, “魔除け” として門柱などに置くそうです)

シマではハブを “マジムン” と呼び,古くから恐れてきました。

集落などで発見されたハブは撲殺等を行った後,二度と集落内に出没しないようにとの祈りを込め,

魔除けの貝で覆い,辻に埋めたようです。

受講生の中には,

「昔はシマでやっていたよ」という方や,

「つい最近,同じようにして自分の集落の辻にハブを埋めた」という方もいて驚きました。

発掘調査によって証明される民俗事例があることに,みなさん興味深々で話を聞いていました。

集落の道脇,特に辻近くに大きなシャコガイが転がっていたら,

もしかするとハブを辻に埋める民俗事例の名残なのかもしれません。

最後に,

公民館前の広場に集合し,皆さんが拾った遺物を並べてみました。

土器や中国産の陶磁器(青磁,青花),本土産の陶磁器,陶器,沖縄産の陶器,貝 などなど

(中にはごくごく最近の落し物もありましたが)

今回の分布調査によって須子茂集落では古墳時代~近代の遺物を採集することができました。

【参考文献】

鼎丈太郎 2010 「調査区6.9検出 シャコガイ遺構」『須子茂集落遺跡 遺跡範囲確認調査報告書,瀬戸内

町文化財調査報告書』第3集

鼎丈太郎 2012 「奄美大島南部におけるゴホウラ資料 ~表面採集状況及び若干の考察~」『奄美研究の

地表を拓く,第45回琉球大学史学会大会奄美大会 大会資料』

木下尚子 1996 「辟邪の貝 ―しゃこがい考―」『比較民俗研究』第6号 筑波大学比較民俗研究会

黒住耐二 2011 「琉球先史時代人とサンゴ礁資源 ―貝類を中心に―」『先史・原史時代の琉球列島 ~ヒト

と景観~ 考古学リーダー』第19号 六一書房

町健次郎 2010 「調査区6・調査区9出土のハブについて」『須子茂集落遺跡 遺跡範囲確認調査報告書,

瀬戸内町文化財調査報告書』第3集

山里純一 1997 「沖縄の魔除けとまじない ―フーフダ(符札)の研究―」『南島文化叢書 18』 第一書房

2014.9.27

埋蔵文化財調査員 鼎さつき

2014年09月28日

須子茂小学校 「旧奉安殿」

瀬戸内町,加計呂麻島,須子茂集落。

須子茂集落は,加計呂麻島の西側に位置する集落です。

同集落にある須子茂小学校(現在、休校)。

校内北東部,体育館・裏には 「旧奉安殿」 (以下、奉安殿)が今も残されています。

奉安殿は戦前,主に尋常高等小学校に建てられた建造物。

建物内には,「教育勅語(謄本)」と天皇・皇后陛下の「御真影(写真)」が安置されていました。

瀬戸内町には現在6つの奉安殿が残されています。

『須子茂小学校百周年記念誌」』によると、

須子茂小学校の奉安殿は1939年(S14)9月に竣工したようです。

鉄筋コンクリート造りで,切妻(きりづま)屋根。

入口は平入(ひらいり・屋根の棟と並行な面に出入口がある様式)となっています。

屋根の上にある棟(むね)には千木(ちぎ)と堅魚木(かつおぎ)もあります。

千木は屋根の両端で交叉させた部材,

堅魚木は屋根の上に棟と直角になるように置かれた部材をいいます。

高欄(こうらん)

基壇や階段に設ける装飾性・安全性を兼ねた手すりです。

須子茂小学校・奉安殿の特徴は,「菊の御紋」が現在も残っているということです。

菊の御紋は銅製とのことでした。

【 須子茂小学校・旧奉安殿 】

所在地 : 鹿児島県大島郡瀬戸内町須子茂331

構 造 : 鉄筋コンクリート造,平屋建,基壇付

切妻造

平入

懸魚(げぎょ),鬼板(おにいた),破風板あり

四隅に角柱を型取りし,壁面は洗い出し仕上げ

軒・・・一軒・疎垂木(ひとのき・まばらだるき)

棟・・・千木と堅魚木あり

高欄・・・刎(はね)高欄

扉・・・金属製

入口上部に菊の紋章飾りあり

※「神社建築」を範とする

※「国の登録有形文化財」 2006年(H8)8月 登録

【参考文献】

瀬戸内町立須子茂小学校 1980 『須子茂小学校百周年記念誌』

鹿児島県教育委員会 2004 『鹿児島県の近代化遺産 -鹿児島県近代化遺産総合調査報告書-』

鼎丈太郎 2006 「瀬戸内町の奉安殿」『平成17年度 文化財会報』 奄美文化財保護対策連絡協議会

鹿児島県HP

井上光貞 1998 『図説 歴史散歩辞典』

2014.9.17

加計呂麻島・須子茂集落

埋蔵文化財調査員 鼎さつき

須子茂集落は,加計呂麻島の西側に位置する集落です。

同集落にある須子茂小学校(現在、休校)。

校内北東部,体育館・裏には 「旧奉安殿」 (以下、奉安殿)が今も残されています。

奉安殿は戦前,主に尋常高等小学校に建てられた建造物。

建物内には,「教育勅語(謄本)」と天皇・皇后陛下の「御真影(写真)」が安置されていました。

瀬戸内町には現在6つの奉安殿が残されています。

『須子茂小学校百周年記念誌」』によると、

須子茂小学校の奉安殿は1939年(S14)9月に竣工したようです。

鉄筋コンクリート造りで,切妻(きりづま)屋根。

入口は平入(ひらいり・屋根の棟と並行な面に出入口がある様式)となっています。

屋根の上にある棟(むね)には千木(ちぎ)と堅魚木(かつおぎ)もあります。

千木は屋根の両端で交叉させた部材,

堅魚木は屋根の上に棟と直角になるように置かれた部材をいいます。

高欄(こうらん)

基壇や階段に設ける装飾性・安全性を兼ねた手すりです。

須子茂小学校・奉安殿の特徴は,「菊の御紋」が現在も残っているということです。

菊の御紋は銅製とのことでした。

【 須子茂小学校・旧奉安殿 】

所在地 : 鹿児島県大島郡瀬戸内町須子茂331

構 造 : 鉄筋コンクリート造,平屋建,基壇付

切妻造

平入

懸魚(げぎょ),鬼板(おにいた),破風板あり

四隅に角柱を型取りし,壁面は洗い出し仕上げ

軒・・・一軒・疎垂木(ひとのき・まばらだるき)

棟・・・千木と堅魚木あり

高欄・・・刎(はね)高欄

扉・・・金属製

入口上部に菊の紋章飾りあり

※「神社建築」を範とする

※「国の登録有形文化財」 2006年(H8)8月 登録

【参考文献】

瀬戸内町立須子茂小学校 1980 『須子茂小学校百周年記念誌』

鹿児島県教育委員会 2004 『鹿児島県の近代化遺産 -鹿児島県近代化遺産総合調査報告書-』

鼎丈太郎 2006 「瀬戸内町の奉安殿」『平成17年度 文化財会報』 奄美文化財保護対策連絡協議会

鹿児島県HP

井上光貞 1998 『図説 歴史散歩辞典』

2014.9.17

加計呂麻島・須子茂集落

埋蔵文化財調査員 鼎さつき

2014年09月25日

戦跡調査『西古見』

平成26年9月9日(火)より、埋蔵文化財分布調査の現地調査を開始しました。

今回は、瀬戸内町『西古見』集落へ向かい、

・戦争遺跡の現状調査

・埋蔵文化財の分布調査 を行いました。

『西古見』集落は、古仁屋から約1時間15分ほどの場所に位置し、奄美大島で最西端の集落です。

『曽津高埼灯台【そっこうさきとうだい】』

明治29年11月25日に奄美大島で一番最初に設置・点灯した由緒ある灯台です。

明治27~28年の日清戦争の影響により建設された灯台のひとつ。

(現在の灯台は、昭和63年に建て替えられたものです)

灯台を囲む塀には、第2次世界大戦の終わり頃、アメリカ軍の機銃掃射を受けた弾痕が現在も残っています。

生々しい痕跡は、他にも残されているということですので、今後も調査をしていきたいと思います。

注)灯台までは、舗装されていない道が続きます。

特に悪天候(雨、強風)時や悪天候直後の通行は危険ですので注意が必要です。

こちらは、観光地として整備されている

『掩蓋式観測所【えんがいしきかんそくじょ】』

大正期に作られた観測所は、一部二階で円形の鉄筋コンクリート造の堅個な建物となっています。

内部から見た光景は、加計呂麻島や遠く徳之島、東シナ海を一望できます。

大戦中は大型の望遠鏡が中央台に設置されていたとのこと。

前の窓から敵艦や敵機との距離や方向などを測定して、電話で山中の砲台に連絡をして攻撃をさせるという仕組みがとられていました。

窓の上部に描かれた絵図は、実際の景色と合わせてみても緻密に描かれていますね。

それぞれ島々までの距離が記入されています。

加計呂麻島、江仁屋離、請島

ワレ瀬、須子茂離、夕離、与路島、赤瀬

曽津高崎灯台

大正期に造られた建物は、鉄筋が使われています。

さらに、化粧壁が施されているのも特徴的です。

以前ご紹介した調査地では、鉄筋の代わりに木材が使用されていました。

関連記事 SBI講座『瀬戸内町の戦争遺跡について』

この観測所から離れた場所『池堂【イケドー】』に、

雑草や木々に覆われひっそりと『陸軍兵舎跡』や、『弾薬庫』、『砲台跡』などが残存しています。

『砲台跡』 *今回の調査では雑草に覆われ確認できませんでしたので、以前のデータを使用しました。

『弾薬庫』

昭和20年、西古見の武装解除時の記録には、

『繋船場跡』から砲弾を海中投棄するため、船に積み込んでいる様子が残されています。

『陸軍兵舎跡』

文献資料等を手に、一つずつ戦争遺跡を調査してみると、

建物の役割や他施設との関連が見えてきそうです。

奄美大島で『戦争』が、起こった事実を

どのように、そして、どこまで伝えていくことができるのか?

まだまだ調査は手探り状態ですが、

膨大な資料と照らし合わせながら、

今後も現地調査を進めていきたいと思います。

2014.09.09

瀬戸内町立図書館・郷土館

埋蔵文化財調査員 正 智子

今回は、瀬戸内町『西古見』集落へ向かい、

・戦争遺跡の現状調査

・埋蔵文化財の分布調査 を行いました。

『西古見』集落は、古仁屋から約1時間15分ほどの場所に位置し、奄美大島で最西端の集落です。

『曽津高埼灯台【そっこうさきとうだい】』

明治29年11月25日に奄美大島で一番最初に設置・点灯した由緒ある灯台です。

明治27~28年の日清戦争の影響により建設された灯台のひとつ。

(現在の灯台は、昭和63年に建て替えられたものです)

灯台を囲む塀には、第2次世界大戦の終わり頃、アメリカ軍の機銃掃射を受けた弾痕が現在も残っています。

生々しい痕跡は、他にも残されているということですので、今後も調査をしていきたいと思います。

注)灯台までは、舗装されていない道が続きます。

特に悪天候(雨、強風)時や悪天候直後の通行は危険ですので注意が必要です。

こちらは、観光地として整備されている

『掩蓋式観測所【えんがいしきかんそくじょ】』

大正期に作られた観測所は、一部二階で円形の鉄筋コンクリート造の堅個な建物となっています。

内部から見た光景は、加計呂麻島や遠く徳之島、東シナ海を一望できます。

大戦中は大型の望遠鏡が中央台に設置されていたとのこと。

前の窓から敵艦や敵機との距離や方向などを測定して、電話で山中の砲台に連絡をして攻撃をさせるという仕組みがとられていました。

窓の上部に描かれた絵図は、実際の景色と合わせてみても緻密に描かれていますね。

それぞれ島々までの距離が記入されています。

加計呂麻島、江仁屋離、請島

ワレ瀬、須子茂離、夕離、与路島、赤瀬

曽津高崎灯台

大正期に造られた建物は、鉄筋が使われています。

さらに、化粧壁が施されているのも特徴的です。

以前ご紹介した調査地では、鉄筋の代わりに木材が使用されていました。

関連記事 SBI講座『瀬戸内町の戦争遺跡について』

この観測所から離れた場所『池堂【イケドー】』に、

雑草や木々に覆われひっそりと『陸軍兵舎跡』や、『弾薬庫』、『砲台跡』などが残存しています。

『砲台跡』 *今回の調査では雑草に覆われ確認できませんでしたので、以前のデータを使用しました。

『弾薬庫』

昭和20年、西古見の武装解除時の記録には、

『繋船場跡』から砲弾を海中投棄するため、船に積み込んでいる様子が残されています。

『陸軍兵舎跡』

文献資料等を手に、一つずつ戦争遺跡を調査してみると、

建物の役割や他施設との関連が見えてきそうです。

奄美大島で『戦争』が、起こった事実を

どのように、そして、どこまで伝えていくことができるのか?

まだまだ調査は手探り状態ですが、

膨大な資料と照らし合わせながら、

今後も現地調査を進めていきたいと思います。

2014.09.09

瀬戸内町立図書館・郷土館

埋蔵文化財調査員 正 智子

2014年09月22日

「ふてぃむちと型菓子作り」 あまみしま博覧会2014夏

平成26年8月22日

あまみシマ博覧会 「親子でdo(どぅ?)ふてぃむち体験do(どぅ?)」

が,瀬戸内町中央公民会で開催されました。

あまみシマ博覧会2014夏

参加者は3歳~79歳まで!

定員を上回る参加者で,ワイワイ・ガヤガヤ楽しくお菓子作りを楽しみました。

(主催者:わ―きゃシマ未来像検討会)

関連記事はこちら → 「昔なつかしいお盆料理教室」

***

まずは,「フティムチ作り」

「フティムチ」 とは,蓬餅(よもぎもち) のこと。

ムチガシャ(クマタケランの葉)で包んだ餅のことをいいます。

カシャの葉の詳細について → 「サネンのサマリのさわり」

まずはカシャの葉を洗います。

そして,葉をハサミで切っていきます。

次は,ペースト状にしたヨモギ(下ゆで済)と黒糖粉,餅米粉,水を入れこねた餅を丸めて葉で包みます。

そして,蒸し器へ。

さぁ,蒸しあがったかな~。

蒸し時間は約30分。

調理室は,フティムチの良い香りでいっぱいに。

葉の色が青々した緑色から,しょんぼりした緑色へと変わっていますね。

続きまして,「型菓子(かたがし)」作り。

別名「むすこ」ともいいます。

一昔前はお盆前になると,各家々で作られていた「型菓子」。

(「型菓子」はお盆のお供え品のひとつなのです)

最近では,型菓子を作るご家庭も少なくなっています。

今回の材料は 菓子粉と水あめ,黒糖粉,白砂糖(上白糖),黒糖焼酎,お湯 です。

まずは,菓子粉と黒糖粉をふるいにかけます。

そして,混ぜ混ぜ。

霧吹き(お湯,水あめ,黒糖焼酎)を掛けながら,さらに混ぜ混ぜ。

ここで全体がしっとりするまで混ぜ合わせていきます。

木型にしっかりと材料を押し詰めていき,表面を平らにしていきます。

余分な材料を落とし,麺棒で木型を「こんこん」と叩いて,型離れをよくします。

まずは、講師の「川上節子」さんがお手本。

木型をひっくり返して・・・ドキドキ

上手にできました! 良かったね!

今回は黒糖の他,白砂糖の型菓子も作りました。

白,黒,ミックスと,見た目にも味があっていいですね。

****

お菓子作りが終わると,参加者全員での試食タイム!

主催者の方から,マンゴー&パッション・ゼリーとピーナッツ味噌のプレゼントも!

これも手作り。とっても美味しかったです(ありがとうございました)。

8月の熱気ただよう調理室の中でしたが,

参加された皆さんは,シマのお菓子作りをとても楽しんでいました。

「食」 から知るシマの魅力,また体感して欲しいですね。

2014.9.20

古仁屋

埋蔵文化財調査員 鼎さつき

あまみシマ博覧会 「親子でdo(どぅ?)ふてぃむち体験do(どぅ?)」

が,瀬戸内町中央公民会で開催されました。

あまみシマ博覧会2014夏

参加者は3歳~79歳まで!

定員を上回る参加者で,ワイワイ・ガヤガヤ楽しくお菓子作りを楽しみました。

(主催者:わ―きゃシマ未来像検討会)

関連記事はこちら → 「昔なつかしいお盆料理教室」

***

まずは,「フティムチ作り」

「フティムチ」 とは,蓬餅(よもぎもち) のこと。

ムチガシャ(クマタケランの葉)で包んだ餅のことをいいます。

カシャの葉の詳細について → 「サネンのサマリのさわり」

まずはカシャの葉を洗います。

そして,葉をハサミで切っていきます。

次は,ペースト状にしたヨモギ(下ゆで済)と黒糖粉,餅米粉,水を入れこねた餅を丸めて葉で包みます。

そして,蒸し器へ。

さぁ,蒸しあがったかな~。

蒸し時間は約30分。

調理室は,フティムチの良い香りでいっぱいに。

葉の色が青々した緑色から,しょんぼりした緑色へと変わっていますね。

続きまして,「型菓子(かたがし)」作り。

別名「むすこ」ともいいます。

一昔前はお盆前になると,各家々で作られていた「型菓子」。

(「型菓子」はお盆のお供え品のひとつなのです)

最近では,型菓子を作るご家庭も少なくなっています。

今回の材料は 菓子粉と水あめ,黒糖粉,白砂糖(上白糖),黒糖焼酎,お湯 です。

まずは,菓子粉と黒糖粉をふるいにかけます。

そして,混ぜ混ぜ。

霧吹き(お湯,水あめ,黒糖焼酎)を掛けながら,さらに混ぜ混ぜ。

ここで全体がしっとりするまで混ぜ合わせていきます。

木型にしっかりと材料を押し詰めていき,表面を平らにしていきます。

余分な材料を落とし,麺棒で木型を「こんこん」と叩いて,型離れをよくします。

まずは、講師の「川上節子」さんがお手本。

木型をひっくり返して・・・ドキドキ

上手にできました! 良かったね!

今回は黒糖の他,白砂糖の型菓子も作りました。

白,黒,ミックスと,見た目にも味があっていいですね。

****

お菓子作りが終わると,参加者全員での試食タイム!

主催者の方から,マンゴー&パッション・ゼリーとピーナッツ味噌のプレゼントも!

これも手作り。とっても美味しかったです(ありがとうございました)。

8月の熱気ただよう調理室の中でしたが,

参加された皆さんは,シマのお菓子作りをとても楽しんでいました。

「食」 から知るシマの魅力,また体感して欲しいですね。

2014.9.20

古仁屋

埋蔵文化財調査員 鼎さつき

2014年09月19日

県民大学講座 「奄美地域の先史・原史文化」

平成26年9月6日(土)

瀬戸内町立図書館・郷土館にて,県民大学講座 「奄美地域の先史・原史文化」が開催されました!

講師は 新里貴之 先生(鹿児島大学埋蔵文化財調査センター・助教)。

予定人数を超える聴講者に主催者側も驚きました!

皆さん,地域のことについてとても関心を持っているんですね。

今回の講座では以下の調査事例について報告がありました。

(1) 瀬戸内町・請島と与路島の遺跡調査

(2) 徳之島・トマチン遺跡の発掘調査

(3) 沖永良部島・鳳雛洞調査

*****

まずは瀬戸内町・請島と与路島の調査について

【瀬戸内町・請島と与路島の調査報告】

【請島】

請島は周囲約25km,面積約13k㎡の島で,現在集落は2つあります。

調査は昨年の7月に行われました。

どのような調査を行ったのか?というと,

集落内の畑地や廃屋になった屋敷地内を歩き,

土器やお茶碗のかけらなどの「昔の人々が使っていた道具など(遺物)」が

落ちていないかを確認する調査です。

これを「踏査(とうさ)」といいます。

「踏査」によって拾い集めた「遺物」を調べることによって,

その土地の歴史や人の交流を推測することができます。

請島,与路島は町教委により,既に基礎的な分布調査が行われていますが,

今回の新里先生の調査で池地,請阿室集落で1箇所ずつ,新たな遺物散布地を確認することができました。

「池地集落で採集した遺物について」

池地集落では,6箇所の遺物散布地で遺物を採集しました。

中世:カムィヤキ系,竜泉窯(りゅうせんよう)系青磁,漳洲窯(しょうしゅうよう)系青花,

近世:薩摩焼苗代川(なえしろがわ)系陶器,薩摩磁器,肥前系陶磁器,波佐見焼,関西系?,清朝磁器?

採集した遺物は,いつ・どこで作られたものなのか研究者によって分析が行われます。

分析結果より,

池地集落で採集した遺物は「中世・近世」段階のものであることが分かりました。

「請阿室集落で採集した遺物について」

請阿室集落では,6箇所の遺物散布地で遺物を採集しました。

先史時代:スセン當式土器(すせんとうしきどき)

中世:カムィヤキ系

近世:肥前系,肥前内野山系,沖縄産陶器,薩摩焼苗代川系

分析結果より,

請阿室集落で採集した遺物は「先史時代・中世・近世」段階のものであることが分かりました。

今回の調査によって,

請島では,少なくとも先史時代から人々が生活していたことがわかりました。

採集した遺物は,

徳之島産のカムィヤキや中国産の青磁,青花,鹿児島県,長崎県,佐賀県,沖縄県産の磁器や陶器 等々,

シマから遠く離れた地域で作られた焼物が多くありました。

これらの遺物を誰が,いつどのように請島にもたらしたのか・・・

とても気になりますよね。

**

新里先生と鼎隊長は請島・池地集落で発掘調査も行いました。

その時の様子はこちら → 請島

池地集落の西には良好な砂丘があります。

シマの方からの “人骨(頭)が以前出土した” との聞き取り調査成果を基に,試掘を行いました。

ですが,今回の調査では、お墓らしいものは発見できなかったようです・・・残念!

新里先生によると,立地的には池地集落・砂丘には先史時代の墓地がある可能性が高いとのこと。

いつか再調査が行われ,色々な遺跡が見つかると良いですね。

【与路島】

与路島は,周囲約18km,面積約9k㎡の島で,集落は1つです。

調査は請島と同じく,7月に行われました。

「与路集落で採集した遺物について」

与路集落では,9箇所の遺物散布地で遺物を採集しました。

先史時代:スセン當式土器,兼久式土器(かねくしきどき)、

中世:カムィヤキ系,竜泉窯系青磁,中国陶器,閩清窯(びんせいよう)系白磁

近世:肥前(広東碗),肥前系,肥前内野山系,薩摩焼苗代川系陶器,薩摩磁器,波佐見焼(はさみやき)

沖縄産陶器,型紙摺陶磁器

その他:敲磨石,土錘(どすい),羽口(はぐち)?

分析結果より,

与路集落で採集した遺物は「先史時代・中世・近世・近代」段階のものであることが分かりました。

その他,与路島では与路小・中学校に保管されている遺物の紹介もありました。

沖縄で焼かれた「壺屋焼(つぼややき)」の壺・甕・厨子甕(ずしがめ)や中国産の青磁 等々・・・

残りが良好な資料がたくさんあります。

「請島と与路島の遺跡調査のまとめ」

(1)請島・与路島ともに先史時代から遺跡が存在する

a.縄文時代(貝塚時代前期)に対応する時期はいまのところ不明

b.弥生時代~古墳時代(貝塚時代後1期)から古代(後2期)の遺物を確認することができた

(2)請島の砂丘には先史時代の墓が残されている可能性がある

(3)請島・与路島ともに良好な先史時代遺跡が残されている可能性がある

と,新里先生は説明されていました。

瀬戸内町でも先史時代の遺跡(お墓)が発見されるかもしれませんね!

とても楽しみです。

*****

他にも,徳之島の伊仙町で調査された 「トマチン遺跡」 の報告がありました。

【徳之島・トマチン遺跡の発掘調査報告】

「トマチン遺跡」は,南西諸島の縄文時代晩期末から弥生時代前期(貝塚時代前5期末)にかけての遺跡です。

この遺跡からは「箱式石棺墓(はこしきせっかんぼ)」と言う,お棺を石で組み合わせてつくるお墓が出ています。

この形の墓は,北部九州や山陰地方に多い墓制。

ということは,

見つかった人骨は徳之島の人ではないのでは・・・?と思った方もいるのではないでしょうか?

ですが,埋葬されている人骨を調べてみると,南の人の特徴を持つ骨であるとのことでした。

もっと,面白いのは,同じ石棺を三層に重ねて,最低でも5回埋葬に使っているということ。

このような墓は,日本全国でも類例がないのだそうです。

骨の分析結果から,遺伝性の病気を持っていることもわかりました。

つまり,埋葬された人骨には親族関係が認められる可能性があるということです。

どういった人々が葬られたのか。興味深いですね。

また,人骨と一緒に副葬品(ふくそうひん)も多数発見されています。

新潟県の糸魚川で採ることができる翡翠(ヒスイ)も出土しており,

当時の人々が広く交流し,多様な文化を持っていたことが分かります。

*****

最後に,沖永良部の洞窟遺跡 「鳳雛洞遺跡」 の報告もありました。

【沖永良部島・鳳雛洞調査報告】

沖永良部島は,日本でも有数の洞窟の多い島。

そんな洞窟を利用した「鳳雛洞遺跡」を,新里先生が2011-2012年に調査されました。

沖永良部島は「ハブのいない島」

とはいえ,藪の中を進み、洞窟に入る先生たちの姿(画像)はまるで探検家!

奄美大島の聴講生はとても驚いていました。

「鳳雛洞遺跡」は,全長2,176m+αの洞窟を利用した遺跡です。

全く光の届かない漆黒の闇で発見したのは,土器や人骨,牛の骨等です。

土器の周りには,火を焚いた炉の跡や,炭化したオオムギが見つかっています。

琉球列島では8~12世紀頃にイネやコムギ,オオムギ,アワ,キビなどの栽培植物が出土しています。

しかし,鳳雛洞遺跡のように,栽培植物が1種類のみ出土する例はほとんどないそうです。

また,鳳雛洞遺跡で見つかった土器は「グスク系土器」といい,

この土器や炭化したオオムギ,人骨などの分析結果から,

鳳雛洞遺跡は11~13世紀頃の遺跡とみられています。

この他にも,徳之島産のカムィヤキの中・小型の壺も見つかっています。

鳳雛洞遺跡は日光が届かない洞穴奥部にあり,人間が生活するために必要な水も少ない場所。

また,居住に必要な平坦面が少なく,炉跡も小規模のテラスやスロープに点在していますが,

日常的に人間が住んでいたとはとても思えません。

そして,遺物が少なく器の種類が少ない点,牛の部分骨が点在しオオムギのみが出土することから,

この遺跡は「農耕に関わる祭祀遺跡」の可能性があるということでした。

こちらも,興味深い遺跡ですね。

***

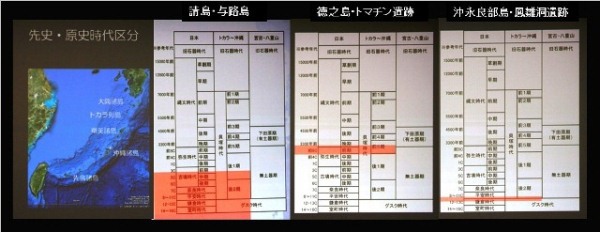

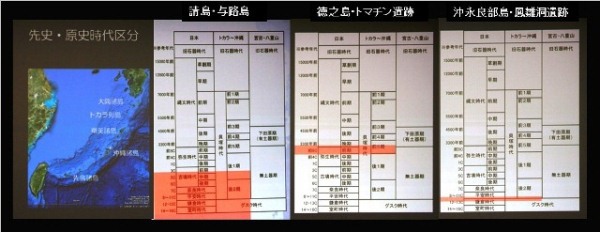

今回の講座で説明していただいた遺跡の年代を並べてみました。

左から, 「瀬戸内町・請島、与路島」 「徳之島・トマチン遺跡」 「沖永良部島・鳳雛洞遺跡」

考古学では遺跡から発見される遺物を分析することで,「いつの時代のものか=いつの時代の遺跡か」という結果を導いていきます。

分析対象の遺物は土や木,貝,動物の骨や人骨,土器や陶器,陶磁器,金属であったりと,様々です。

これらの「モノ」から得られる情報を慎重に導き出し,

総合的に遺跡の年代や性格を決めていきます。

請島・与路島には現在,縄文時代後期(貝塚時代前4期)などの古い時代の遺物は出土していませんが,

周辺島嶼部(とうしょぶ)では 奄美大島:下山田Ⅱ遺跡 嘉徳遺跡

喜界島:総合グラウンド

徳之島:下原遺跡

など,縄文後期(貝塚前4期)の遺跡があるそうです。

新里先生がお話していましたが,

「奄美地域は,戦災や大規模な観光開発を免れており,遺跡が今なお数多く眠っている可能性が高い」

とのこと。

今後,素晴らしい遺跡が瀬戸内町でも発見されるかもしれません!

楽しみです。

講座後,新里先生に質問する若者も。

教科書では,語られることの少ないシマの歴史。

文字資料の無い時代のシマを推測することのできる「遺物」や「遺跡」は,今も私たちの足元に眠っています。

それらの「遺跡」が調査されることで,明らかにされるシマの歴史は,シマの魅力のひとつでもあります。

これからを担う若いシマッチュだけでなく,ミドル&オールド・シマッチュにも

どんどんシマの歴史を知ってほしい!、そして魅力を発信してほしい!と思った一日でした。

新里先生,貴重なお話しをしていただき,ありがとうございました。

また,瀬戸内町にいらしてくださいね!

〈参考文献〉

鼎丈太郎 2005 『瀬戸内町遺跡詳細分布調査報告書』 瀬戸内町教育委員会

新里貴之 2013 『徳之島トマチン遺跡の研究』 鹿児島大学

新里貴之 2014 『沖永良部島鳳雛洞・大山水鏡洞の研究』 鹿児島大学

新里貴之 2015(予定) 「Archaeological survey in Uke and Yoro Islands」

『The Islands of Kagoshima』 Kagoshima University

2014.09.06

古仁屋

埋蔵文化財調査員 鼎さつき

瀬戸内町立図書館・郷土館にて,県民大学講座 「奄美地域の先史・原史文化」が開催されました!

講師は 新里貴之 先生(鹿児島大学埋蔵文化財調査センター・助教)。

予定人数を超える聴講者に主催者側も驚きました!

皆さん,地域のことについてとても関心を持っているんですね。

今回の講座では以下の調査事例について報告がありました。

(1) 瀬戸内町・請島と与路島の遺跡調査

(2) 徳之島・トマチン遺跡の発掘調査

(3) 沖永良部島・鳳雛洞調査

*****

まずは瀬戸内町・請島と与路島の調査について

【瀬戸内町・請島と与路島の調査報告】

【請島】

請島は周囲約25km,面積約13k㎡の島で,現在集落は2つあります。

調査は昨年の7月に行われました。

どのような調査を行ったのか?というと,

集落内の畑地や廃屋になった屋敷地内を歩き,

土器やお茶碗のかけらなどの「昔の人々が使っていた道具など(遺物)」が

落ちていないかを確認する調査です。

これを「踏査(とうさ)」といいます。

「踏査」によって拾い集めた「遺物」を調べることによって,

その土地の歴史や人の交流を推測することができます。

請島,与路島は町教委により,既に基礎的な分布調査が行われていますが,

今回の新里先生の調査で池地,請阿室集落で1箇所ずつ,新たな遺物散布地を確認することができました。

「池地集落で採集した遺物について」

池地集落では,6箇所の遺物散布地で遺物を採集しました。

中世:カムィヤキ系,竜泉窯(りゅうせんよう)系青磁,漳洲窯(しょうしゅうよう)系青花,

近世:薩摩焼苗代川(なえしろがわ)系陶器,薩摩磁器,肥前系陶磁器,波佐見焼,関西系?,清朝磁器?

採集した遺物は,いつ・どこで作られたものなのか研究者によって分析が行われます。

分析結果より,

池地集落で採集した遺物は「中世・近世」段階のものであることが分かりました。

「請阿室集落で採集した遺物について」

請阿室集落では,6箇所の遺物散布地で遺物を採集しました。

先史時代:スセン當式土器(すせんとうしきどき)

中世:カムィヤキ系

近世:肥前系,肥前内野山系,沖縄産陶器,薩摩焼苗代川系

分析結果より,

請阿室集落で採集した遺物は「先史時代・中世・近世」段階のものであることが分かりました。

今回の調査によって,

請島では,少なくとも先史時代から人々が生活していたことがわかりました。

採集した遺物は,

徳之島産のカムィヤキや中国産の青磁,青花,鹿児島県,長崎県,佐賀県,沖縄県産の磁器や陶器 等々,

シマから遠く離れた地域で作られた焼物が多くありました。

これらの遺物を誰が,いつどのように請島にもたらしたのか・・・

とても気になりますよね。

**

新里先生と鼎隊長は請島・池地集落で発掘調査も行いました。

その時の様子はこちら → 請島

池地集落の西には良好な砂丘があります。

シマの方からの “人骨(頭)が以前出土した” との聞き取り調査成果を基に,試掘を行いました。

ですが,今回の調査では、お墓らしいものは発見できなかったようです・・・残念!

新里先生によると,立地的には池地集落・砂丘には先史時代の墓地がある可能性が高いとのこと。

いつか再調査が行われ,色々な遺跡が見つかると良いですね。

【与路島】

与路島は,周囲約18km,面積約9k㎡の島で,集落は1つです。

調査は請島と同じく,7月に行われました。

「与路集落で採集した遺物について」

与路集落では,9箇所の遺物散布地で遺物を採集しました。

先史時代:スセン當式土器,兼久式土器(かねくしきどき)、

中世:カムィヤキ系,竜泉窯系青磁,中国陶器,閩清窯(びんせいよう)系白磁

近世:肥前(広東碗),肥前系,肥前内野山系,薩摩焼苗代川系陶器,薩摩磁器,波佐見焼(はさみやき)

沖縄産陶器,型紙摺陶磁器

その他:敲磨石,土錘(どすい),羽口(はぐち)?

分析結果より,

与路集落で採集した遺物は「先史時代・中世・近世・近代」段階のものであることが分かりました。

その他,与路島では与路小・中学校に保管されている遺物の紹介もありました。

沖縄で焼かれた「壺屋焼(つぼややき)」の壺・甕・厨子甕(ずしがめ)や中国産の青磁 等々・・・

残りが良好な資料がたくさんあります。

「請島と与路島の遺跡調査のまとめ」

(1)請島・与路島ともに先史時代から遺跡が存在する

a.縄文時代(貝塚時代前期)に対応する時期はいまのところ不明

b.弥生時代~古墳時代(貝塚時代後1期)から古代(後2期)の遺物を確認することができた

(2)請島の砂丘には先史時代の墓が残されている可能性がある

(3)請島・与路島ともに良好な先史時代遺跡が残されている可能性がある

と,新里先生は説明されていました。

瀬戸内町でも先史時代の遺跡(お墓)が発見されるかもしれませんね!

とても楽しみです。

*****

他にも,徳之島の伊仙町で調査された 「トマチン遺跡」 の報告がありました。

【徳之島・トマチン遺跡の発掘調査報告】

「トマチン遺跡」は,南西諸島の縄文時代晩期末から弥生時代前期(貝塚時代前5期末)にかけての遺跡です。

この遺跡からは「箱式石棺墓(はこしきせっかんぼ)」と言う,お棺を石で組み合わせてつくるお墓が出ています。

この形の墓は,北部九州や山陰地方に多い墓制。

ということは,

見つかった人骨は徳之島の人ではないのでは・・・?と思った方もいるのではないでしょうか?

ですが,埋葬されている人骨を調べてみると,南の人の特徴を持つ骨であるとのことでした。

もっと,面白いのは,同じ石棺を三層に重ねて,最低でも5回埋葬に使っているということ。

このような墓は,日本全国でも類例がないのだそうです。

骨の分析結果から,遺伝性の病気を持っていることもわかりました。

つまり,埋葬された人骨には親族関係が認められる可能性があるということです。

どういった人々が葬られたのか。興味深いですね。

また,人骨と一緒に副葬品(ふくそうひん)も多数発見されています。

新潟県の糸魚川で採ることができる翡翠(ヒスイ)も出土しており,

当時の人々が広く交流し,多様な文化を持っていたことが分かります。

*****

最後に,沖永良部の洞窟遺跡 「鳳雛洞遺跡」 の報告もありました。

【沖永良部島・鳳雛洞調査報告】

沖永良部島は,日本でも有数の洞窟の多い島。

そんな洞窟を利用した「鳳雛洞遺跡」を,新里先生が2011-2012年に調査されました。

沖永良部島は「ハブのいない島」

とはいえ,藪の中を進み、洞窟に入る先生たちの姿(画像)はまるで探検家!

奄美大島の聴講生はとても驚いていました。

「鳳雛洞遺跡」は,全長2,176m+αの洞窟を利用した遺跡です。

全く光の届かない漆黒の闇で発見したのは,土器や人骨,牛の骨等です。

土器の周りには,火を焚いた炉の跡や,炭化したオオムギが見つかっています。

琉球列島では8~12世紀頃にイネやコムギ,オオムギ,アワ,キビなどの栽培植物が出土しています。

しかし,鳳雛洞遺跡のように,栽培植物が1種類のみ出土する例はほとんどないそうです。

また,鳳雛洞遺跡で見つかった土器は「グスク系土器」といい,

この土器や炭化したオオムギ,人骨などの分析結果から,

鳳雛洞遺跡は11~13世紀頃の遺跡とみられています。

この他にも,徳之島産のカムィヤキの中・小型の壺も見つかっています。

鳳雛洞遺跡は日光が届かない洞穴奥部にあり,人間が生活するために必要な水も少ない場所。

また,居住に必要な平坦面が少なく,炉跡も小規模のテラスやスロープに点在していますが,

日常的に人間が住んでいたとはとても思えません。

そして,遺物が少なく器の種類が少ない点,牛の部分骨が点在しオオムギのみが出土することから,

この遺跡は「農耕に関わる祭祀遺跡」の可能性があるということでした。

こちらも,興味深い遺跡ですね。

***

今回の講座で説明していただいた遺跡の年代を並べてみました。

左から, 「瀬戸内町・請島、与路島」 「徳之島・トマチン遺跡」 「沖永良部島・鳳雛洞遺跡」

考古学では遺跡から発見される遺物を分析することで,「いつの時代のものか=いつの時代の遺跡か」という結果を導いていきます。

分析対象の遺物は土や木,貝,動物の骨や人骨,土器や陶器,陶磁器,金属であったりと,様々です。

これらの「モノ」から得られる情報を慎重に導き出し,

総合的に遺跡の年代や性格を決めていきます。

請島・与路島には現在,縄文時代後期(貝塚時代前4期)などの古い時代の遺物は出土していませんが,

周辺島嶼部(とうしょぶ)では 奄美大島:下山田Ⅱ遺跡 嘉徳遺跡

喜界島:総合グラウンド

徳之島:下原遺跡

など,縄文後期(貝塚前4期)の遺跡があるそうです。

新里先生がお話していましたが,

「奄美地域は,戦災や大規模な観光開発を免れており,遺跡が今なお数多く眠っている可能性が高い」

とのこと。

今後,素晴らしい遺跡が瀬戸内町でも発見されるかもしれません!

楽しみです。

講座後,新里先生に質問する若者も。

教科書では,語られることの少ないシマの歴史。

文字資料の無い時代のシマを推測することのできる「遺物」や「遺跡」は,今も私たちの足元に眠っています。

それらの「遺跡」が調査されることで,明らかにされるシマの歴史は,シマの魅力のひとつでもあります。

これからを担う若いシマッチュだけでなく,ミドル&オールド・シマッチュにも

どんどんシマの歴史を知ってほしい!、そして魅力を発信してほしい!と思った一日でした。

新里先生,貴重なお話しをしていただき,ありがとうございました。

また,瀬戸内町にいらしてくださいね!

〈参考文献〉

鼎丈太郎 2005 『瀬戸内町遺跡詳細分布調査報告書』 瀬戸内町教育委員会

新里貴之 2013 『徳之島トマチン遺跡の研究』 鹿児島大学

新里貴之 2014 『沖永良部島鳳雛洞・大山水鏡洞の研究』 鹿児島大学

新里貴之 2015(予定) 「Archaeological survey in Uke and Yoro Islands」

『The Islands of Kagoshima』 Kagoshima University

2014.09.06

古仁屋

埋蔵文化財調査員 鼎さつき

2014年09月17日

おしらせ 講座「いがいとしらない?ねこのこと!?」

平成26年9月20日(土)に

講座 『いがいとしらない?ねこのこと!?』 を開催します!

講師は 伊藤圭子 先生(奄美動物病院・獣医師)です。

伊藤先生は獣医師として、野生生物の保護(傷病動物の保護)にも力を入れています。

動物病院に運ばれてくる野生生物の中には、猫に襲われてケガをした動物も少なくありません。

そこで、世界自然遺産せとうち推進室では、ノネコ対策の一環として、今回の講座を企画いたしました。

日 時 : 平成26年9月20日(土) 17:00~19:00

場 所 : 瀬戸内町立図書館・郷土館 2F 視聴覚室

詳しくは ポスターをご覧ください。

猫って一体どういう生き物なんだろう?

猫の一生や性格、どんな食べ物が好きで、どんな食べ物を食べさせてはいけないのか・・・などなど。

身近にいるけれど、以外と知らない猫のこと。

猫が大好き!という人も、猫のせいで困っている!という人も、

猫の生態を知ることで、

人と猫とがより良い関係を結ぶためのヒントがみつかるかもしれません。

たくさんの猫の画像や動画をもとに、楽しく猫について知る機会となっております。

みなさん、お誘いあわせの上、ご来場くださいね。

おしらせ

2014.9.17

講座 『いがいとしらない?ねこのこと!?』 を開催します!

講師は 伊藤圭子 先生(奄美動物病院・獣医師)です。

伊藤先生は獣医師として、野生生物の保護(傷病動物の保護)にも力を入れています。

動物病院に運ばれてくる野生生物の中には、猫に襲われてケガをした動物も少なくありません。

そこで、世界自然遺産せとうち推進室では、ノネコ対策の一環として、今回の講座を企画いたしました。

日 時 : 平成26年9月20日(土) 17:00~19:00

場 所 : 瀬戸内町立図書館・郷土館 2F 視聴覚室

詳しくは ポスターをご覧ください。

猫って一体どういう生き物なんだろう?

猫の一生や性格、どんな食べ物が好きで、どんな食べ物を食べさせてはいけないのか・・・などなど。

身近にいるけれど、以外と知らない猫のこと。

猫が大好き!という人も、猫のせいで困っている!という人も、

猫の生態を知ることで、

人と猫とがより良い関係を結ぶためのヒントがみつかるかもしれません。

たくさんの猫の画像や動画をもとに、楽しく猫について知る機会となっております。

みなさん、お誘いあわせの上、ご来場くださいね。

おしらせ

2014.9.17

2014年09月10日

季節を感じる月の満ち欠け

9月9日(旧暦8月16日)はスーパームーン☆

ということで、

大きなお月さまを

豊年祭の練習中に眺めることができました。

今秋は

9月2日のアラセツ(旧暦8月初丙日)から

9月8日『シバサシ』は『十五夜』までの7日間の

『月の満ち欠け』を観察しました。

シバサシ関連記事

網野子 シバサシ

諸鈍 シバサシ前日

久慈・嘉鉄 シバサシ前日

9月2日(旧暦8月最初の丙日)

9月3日(旧暦8月10日)

9月4日(旧暦8月11日)

9月5,6日は悪天候にて写真は撮れず。。。

9月7日(旧暦8月14日)

9月8日(旧暦8月15日)

9月9日(旧暦8月16日)

昔の人たちは月の満ち欠けや星の動き、潮の満ち干きを観察することで、

季節の移ろいを感じていました。

中でも『月』は、暦を知る上で重要な存在でした。

昔の人たちは『月に合わせた生活』を送っていた、といってもいいかもしれませんね。

現在のシマは、新暦と旧暦が入り混じった生活を送っています。

シマの行事や各家々での行事など、旧暦を基に行われている場合が多くあります。

「あ、もうすぐ満月だから、お墓参りだね」とか、

(シマでは月に2回、旧暦1日と15日にお墓参りへ行く姿がみられます)

「潮が引くころじゃない!イザリにいこかぁ(わくわく)」など、

月を見ながら家族や友人と話をすることは、『シマならでは』かもしれませんね。

シマの生活と『月の満ち欠け』は、とても密接な関係にあるんですね。

月の観察。。。

もう少し続けてみたいと思います。

さて、

集落の『十五夜豊年祭』も、多くは十五夜【旧暦8月15日)に行われていたそうです。

現在は、前後の週末に合わせて行う集落も増えています。

ただいま、各地で行われている『十五夜豊年祭』

日程詳細は、瀬戸内町役場の豊年祭日程表をご確認ください。

奄美のイベントカレンダーでも見ることができます。

しばし、にぎやかな『シマの時間』を楽しみましょう!

調査員 Tadashi

ということで、

大きなお月さまを

豊年祭の練習中に眺めることができました。

今秋は

9月2日のアラセツ(旧暦8月初丙日)から

9月8日『シバサシ』は『十五夜』までの7日間の

『月の満ち欠け』を観察しました。

シバサシ関連記事

網野子 シバサシ

諸鈍 シバサシ前日

久慈・嘉鉄 シバサシ前日

9月2日(旧暦8月最初の丙日)

9月3日(旧暦8月10日)

9月4日(旧暦8月11日)

9月5,6日は悪天候にて写真は撮れず。。。

9月7日(旧暦8月14日)

9月8日(旧暦8月15日)

9月9日(旧暦8月16日)

昔の人たちは月の満ち欠けや星の動き、潮の満ち干きを観察することで、

季節の移ろいを感じていました。

中でも『月』は、暦を知る上で重要な存在でした。

昔の人たちは『月に合わせた生活』を送っていた、といってもいいかもしれませんね。

現在のシマは、新暦と旧暦が入り混じった生活を送っています。

シマの行事や各家々での行事など、旧暦を基に行われている場合が多くあります。

「あ、もうすぐ満月だから、お墓参りだね」とか、

(シマでは月に2回、旧暦1日と15日にお墓参りへ行く姿がみられます)

「潮が引くころじゃない!イザリにいこかぁ(わくわく)」など、

月を見ながら家族や友人と話をすることは、『シマならでは』かもしれませんね。

シマの生活と『月の満ち欠け』は、とても密接な関係にあるんですね。

月の観察。。。

もう少し続けてみたいと思います。

さて、

集落の『十五夜豊年祭』も、多くは十五夜【旧暦8月15日)に行われていたそうです。

現在は、前後の週末に合わせて行う集落も増えています。

ただいま、各地で行われている『十五夜豊年祭』

日程詳細は、瀬戸内町役場の豊年祭日程表をご確認ください。

奄美のイベントカレンダーでも見ることができます。

しばし、にぎやかな『シマの時間』を楽しみましょう!

調査員 Tadashi

2014年09月08日

今年度の活動『埋蔵文化財調査』について

今年度、瀬戸内町立図書館・郷土館(埋蔵文化財)では、

国の補助事業を活用して、瀬戸内町内の埋蔵文化財調査を行います。

これまで、瀬戸内町で行われてきた調査では、町内約50の遺跡を確認しています。

しかしながら、瀬戸内町は大変広い地域のため、未だ調査されていない場所も多く存在します。

数年前から少しずつ、これまで発掘された遺跡の資料整理などを進めてきました。

瀬戸内町を代表する遺跡としては、

昭和49年8月に発掘調査された 『嘉徳遺跡』 があります。

約4,000年前の遺跡で、発掘調査によって石器や土器が数多く発見されました。

詳細は、

せとうちなんでも探検隊のHP『映像遺産』で紹介している嘉徳遺跡Webをご覧ください。

嘉徳遺跡は約40年前に発見された遺跡ですが、長らく専門職員がいなかったことや、

発掘された遺物が膨大な量であるため、数年前からようやく整理作業に取り掛かることができています。

嘉徳遺跡から出土した土器は “嘉徳式土器” と呼ばれ、縄文時代を代表する土器のひとつとなっています。

ゆっくりですが着実に、先人達が発見した大事な遺跡、遺物を分析・研究し、報告することで、

埋蔵文化財調査員一同、地域の宝を発信できれば・・・と考えています。

瀬戸内町には嘉徳遺跡だけではなく、“戦争遺跡” という遺跡もあります。

瀬戸内町・本島側では 「奄美大島要塞司令部跡」 や 「手安弾薬庫跡」

加計呂麻島では 「安脚場砲台跡」 や 「呑之浦震洋艇跡」 が有名です。

今回の分布調査では既存の戦争遺跡も含めた調査を実施します。

調査は瀬戸内町に残る戦争遺跡の “現存状態の把握" を目的として行います。

関連記事

与路島の戦跡

SBI講座「瀬戸内町の戦争遺跡について」

月日の経過により失われつつある、戦争遺跡。

その保存・管理など含めた安全管理について、今後考えていかなければなりません。

そのためにも、瀬戸内町の戦争遺跡の現存状態の把握が急務となっているのです。

その他にも、「各集落を歩いて、落ちている土器やお茶碗のかけらなどを集める」、という調査も行います。

集めた土器や茶碗のかけら(=遺物)から、その遺物が作られた年代を知ることができる場合があります。

遺物を分析することで、

どの集落のどの地区にどの時代の遺跡があるかもしれない???と予測することができるのです。

町内には、まだまだ知られていない遺跡が数多く残されています。

みなさんが住む集落や家、畑や河川の下など、

意外なほど身近な場所に “遺跡” は眠っているのです。

“埋蔵文化財” に少しでも関心を持っていただけると、“土地の歴史” を感じることができると思います。

この遺跡調査で、新たな発見があるかもしれません。

先日、ご紹介したヤコウガイの遺跡も見つかるかもしれませんね。

皆様からの情報をお待ちしています。

**********

さて、もう少し今回の事業内容を理解していただくために、

Q&Aをご紹介します。

Q1. 埋蔵文化財って?

A.土地に埋蔵されている文化財のことです。

構築されたもの(遺構【いこう】)、使っていた石器や土器(遺物【いぶつ】)、

こういったものが埋まっている土地を 『遺跡【いせき】』 と呼びます。

一般的に、 『遺構』 『遺物』 『遺跡』 を総称したものを、『埋蔵文化財』 と呼んでいます。

Q2. 近代化遺産って?

A.江戸時代末期から、明治、大正、昭和初期の間に、先人たちが海外の技術を取り入れ、創り上げてきた

建造物やシステムなどのことです。

上記の建造物やシステムは “国の近代化に貢献した貴重な資産” とされています。

Q3. 戦争遺跡って?

A.戦争にかかわる遺跡や、痕跡【こんせき】、軍事施設や坑道、防空壕、記念碑、また戦争で被災した建造物などを指し、 “戦跡” とも呼ばれています。

瀬戸内町には数多くの戦跡が残っています。

Q4. 分布調査は何に役立つの?

A.地域の方々に地域の歴史を知っていただくことができます。

また、埋蔵文化財は “文化財保護法” という法律によって守られています。

そのため、遺跡があるかもしれない土地を分布調査によって市町村が把握し、

埋蔵文化財が発見された場合の手続きがよりスムーズに行えるよう、

事業所や市町村民へ周知するためでもあります。

知らないうちに、その土地の歴史を知る手掛かりが無くなっている・・・という事態にならないためにも、

分布調査は必要なのです。

近年、開発事業が進んでいます。知られていない遺跡などが壊れていく可能性もあります。

町としては、これらを把握する必要があるのです。

Q5. どんなふうに調査するの?

A.おもに集落を散策しながら、地面に落ちている土器や茶碗のかけら等(=遺物)を、

表採【ひょうさい】(表面採集)します。

そして遺物を拾った地点や周辺環境を記録します。

*実際の調査が始まりましたら、また改めて調査内容等についてご紹介していく予定です。

Q6. 埋蔵文化財と自然の関係は?

A.『奄美大島の昔の暮らし』を考えていく時に、

その土地の自然環境・海洋環境を知ることが重要になってきます。

先人たちは、日々の暮らしの中で、“自然にあるもの” を利用してきました。

遺物の中には、土器や石器など、人が作ったものの他に、

骨や貝、木の実など自然のものも多くあります。

現在の自然環境・海洋環境を知ることは、『昔の暮らし』を考える上で

とても大切なことなのです。

Q7. 昔のものと思われる器のカケラが近くに落ちているけれど、

どうすればいいの?

A.できるだけそのままの状態にしてください。

触ってしまったら、元の場所に戻しましょう。

その他にも疑問・質問などありましたら、メール等お寄せください。

**********

いよいよ今週から現地調査を開始します。

各地域の情報などがありましたら、メールにてご連絡いただけましたら嬉しいです。

(左欄の『メッセージを送る』から送ることができますよ。)

今年度の活動記録は、「ヒギャジマンブログ」や「せとうちなんでも探検隊HP」にて紹介していく予定ですので、

どうぞよろしくお願いいたします。

2014.9.4

瀬戸内町立図書館・郷土館

埋蔵文化財調査員一同

国の補助事業を活用して、瀬戸内町内の埋蔵文化財調査を行います。

これまで、瀬戸内町で行われてきた調査では、町内約50の遺跡を確認しています。

しかしながら、瀬戸内町は大変広い地域のため、未だ調査されていない場所も多く存在します。

数年前から少しずつ、これまで発掘された遺跡の資料整理などを進めてきました。

瀬戸内町を代表する遺跡としては、

昭和49年8月に発掘調査された 『嘉徳遺跡』 があります。

約4,000年前の遺跡で、発掘調査によって石器や土器が数多く発見されました。

詳細は、

せとうちなんでも探検隊のHP『映像遺産』で紹介している嘉徳遺跡Webをご覧ください。

嘉徳遺跡は約40年前に発見された遺跡ですが、長らく専門職員がいなかったことや、

発掘された遺物が膨大な量であるため、数年前からようやく整理作業に取り掛かることができています。

嘉徳遺跡から出土した土器は “嘉徳式土器” と呼ばれ、縄文時代を代表する土器のひとつとなっています。

ゆっくりですが着実に、先人達が発見した大事な遺跡、遺物を分析・研究し、報告することで、

埋蔵文化財調査員一同、地域の宝を発信できれば・・・と考えています。

瀬戸内町には嘉徳遺跡だけではなく、“戦争遺跡” という遺跡もあります。

瀬戸内町・本島側では 「奄美大島要塞司令部跡」 や 「手安弾薬庫跡」

加計呂麻島では 「安脚場砲台跡」 や 「呑之浦震洋艇跡」 が有名です。

今回の分布調査では既存の戦争遺跡も含めた調査を実施します。

調査は瀬戸内町に残る戦争遺跡の “現存状態の把握" を目的として行います。

関連記事

与路島の戦跡

SBI講座「瀬戸内町の戦争遺跡について」

月日の経過により失われつつある、戦争遺跡。

その保存・管理など含めた安全管理について、今後考えていかなければなりません。

そのためにも、瀬戸内町の戦争遺跡の現存状態の把握が急務となっているのです。

その他にも、「各集落を歩いて、落ちている土器やお茶碗のかけらなどを集める」、という調査も行います。

集めた土器や茶碗のかけら(=遺物)から、その遺物が作られた年代を知ることができる場合があります。

遺物を分析することで、

どの集落のどの地区にどの時代の遺跡があるかもしれない???と予測することができるのです。

町内には、まだまだ知られていない遺跡が数多く残されています。

みなさんが住む集落や家、畑や河川の下など、

意外なほど身近な場所に “遺跡” は眠っているのです。

“埋蔵文化財” に少しでも関心を持っていただけると、“土地の歴史” を感じることができると思います。

この遺跡調査で、新たな発見があるかもしれません。

先日、ご紹介したヤコウガイの遺跡も見つかるかもしれませんね。

皆様からの情報をお待ちしています。

**********

さて、もう少し今回の事業内容を理解していただくために、

Q&Aをご紹介します。

Q1. 埋蔵文化財って?

A.土地に埋蔵されている文化財のことです。

構築されたもの(遺構【いこう】)、使っていた石器や土器(遺物【いぶつ】)、

こういったものが埋まっている土地を 『遺跡【いせき】』 と呼びます。

一般的に、 『遺構』 『遺物』 『遺跡』 を総称したものを、『埋蔵文化財』 と呼んでいます。

Q2. 近代化遺産って?

A.江戸時代末期から、明治、大正、昭和初期の間に、先人たちが海外の技術を取り入れ、創り上げてきた

建造物やシステムなどのことです。

上記の建造物やシステムは “国の近代化に貢献した貴重な資産” とされています。

Q3. 戦争遺跡って?

A.戦争にかかわる遺跡や、痕跡【こんせき】、軍事施設や坑道、防空壕、記念碑、また戦争で被災した建造物などを指し、 “戦跡” とも呼ばれています。

瀬戸内町には数多くの戦跡が残っています。

Q4. 分布調査は何に役立つの?

A.地域の方々に地域の歴史を知っていただくことができます。

また、埋蔵文化財は “文化財保護法” という法律によって守られています。

そのため、遺跡があるかもしれない土地を分布調査によって市町村が把握し、

埋蔵文化財が発見された場合の手続きがよりスムーズに行えるよう、

事業所や市町村民へ周知するためでもあります。

知らないうちに、その土地の歴史を知る手掛かりが無くなっている・・・という事態にならないためにも、

分布調査は必要なのです。

近年、開発事業が進んでいます。知られていない遺跡などが壊れていく可能性もあります。

町としては、これらを把握する必要があるのです。

Q5. どんなふうに調査するの?

A.おもに集落を散策しながら、地面に落ちている土器や茶碗のかけら等(=遺物)を、

表採【ひょうさい】(表面採集)します。

そして遺物を拾った地点や周辺環境を記録します。

*実際の調査が始まりましたら、また改めて調査内容等についてご紹介していく予定です。

Q6. 埋蔵文化財と自然の関係は?

A.『奄美大島の昔の暮らし』を考えていく時に、

その土地の自然環境・海洋環境を知ることが重要になってきます。

先人たちは、日々の暮らしの中で、“自然にあるもの” を利用してきました。

遺物の中には、土器や石器など、人が作ったものの他に、

骨や貝、木の実など自然のものも多くあります。

現在の自然環境・海洋環境を知ることは、『昔の暮らし』を考える上で

とても大切なことなのです。

Q7. 昔のものと思われる器のカケラが近くに落ちているけれど、

どうすればいいの?

A.できるだけそのままの状態にしてください。

触ってしまったら、元の場所に戻しましょう。

その他にも疑問・質問などありましたら、メール等お寄せください。

**********

いよいよ今週から現地調査を開始します。

各地域の情報などがありましたら、メールにてご連絡いただけましたら嬉しいです。

(左欄の『メッセージを送る』から送ることができますよ。)

今年度の活動記録は、「ヒギャジマンブログ」や「せとうちなんでも探検隊HP」にて紹介していく予定ですので、

どうぞよろしくお願いいたします。

2014.9.4

瀬戸内町立図書館・郷土館

埋蔵文化財調査員一同

2014年09月01日

おしらせ 県民大学講座・瀬戸内町で開催! 「奄美地域の先史文化」

平成26年9月6日(土)に

県民大学講座が瀬戸内町で開催されます!

講座名

『奄美地域の先史文化』

講師は 新里貴之 先生(鹿児島大学埋蔵文化財調査センター・助教)です。

新里先生は南西諸島を飛び回り、研究をされている考古学者!

瀬戸内町の請島・与路島の調査も実施されております。

考古学の研究成果から見えてくる奄美群島の歴史は、魅力的な面白さを持っていますよ。

みなさん、お誘いあわせの上、ご来場くださいね。

日 時 : 平成26年9月6日(土) 13:50~15:45

場 所 : 瀬戸内町立図書館・郷土館 2F 視聴覚室

詳しくは ポスターをご覧ください。

県民大学講座が瀬戸内町で開催されます!

講座名

『奄美地域の先史文化』

講師は 新里貴之 先生(鹿児島大学埋蔵文化財調査センター・助教)です。

新里先生は南西諸島を飛び回り、研究をされている考古学者!

瀬戸内町の請島・与路島の調査も実施されております。

考古学の研究成果から見えてくる奄美群島の歴史は、魅力的な面白さを持っていますよ。

みなさん、お誘いあわせの上、ご来場くださいね。

日 時 : 平成26年9月6日(土) 13:50~15:45

場 所 : 瀬戸内町立図書館・郷土館 2F 視聴覚室

詳しくは ポスターをご覧ください。