2014年03月18日

SBI講座「リュウキュウ藍染め体験」(型染め)

平成26年2月22日(土)、23日(日)に

平成25年度瀬戸内町文化遺産活用実行委員会講座が行われました。

今回は奄美の染色技法のひとつ、リュウキュウ藍を用いた「藍染め」を学び楽しむ講座。

そして今回は「型染め」「しぼり染め」の二つの染色方法にも挑戦しました。

***

平成26年2月22日(土)、

この日は「型染め」についての講座でした。

講師は 大内 一恵 先生

ご出身は大阪府で、小さい頃は切り絵が大好きだったそうです。

染色に興味を持ち、奄美に来島。

そして、独学で「型染め」の技法を学んだそうです。

「型染め」は白生地の上に型紙を置き、その上から防染糊(ぼうせんのり)をへらで置き、

乾いてから染色する方法です。

これは先生の作品

型紙の彫りの細かさ・美しさに驚きますね。

これは嘉徳集落・よしかわ工房さんで染めた先生の作品。

よしかわ工房さんは今回型染めの染色でお世話になる工房さんです。

この靴下の文様も型染めで作られたそうです。

同じ型染めですが、こちらの作品は沖縄の紅型染と同じ技法を使っているとのことでした。

型染めの工程は以下の通り。

①下絵を描く

②型紙に下絵を写してカッターで切る

③型紙に紗(細かい網)を貼る

④型紙に糊を置く

⑤乾燥

⑥染色

この日の講座では、①~⑤までの工程を行いました。

先生から型染めの工程の他、型紙作りのポイントも教えていただきました。

型紙作りでの目や口の表現について。

なんだか、難しい・・・?と思いましたが、

先生が下絵を書いた後に型に合う絵に調整してくださる。と聞いてほっと一安心でした。

先生の説明が終わると、下絵描き。

完成図を想像し、カッターで切る部分、残す部分を決めながらの下絵描きです。

皆さん、10×10の下絵を前に、真剣に悩んでいます(笑)。

下絵を家で書いて持参した子も。

一番乗りで型紙へ下絵を写していました。

切り絵の本を参考にするのもいいですね。

みなさん、素敵なデザイン!

下絵が完成すると、今度は型紙作りです。

下絵を型紙に写し、カッターで切っていきます。

型紙は「洋型紙」という型紙専用の紙。

下絵が細かくなるほどカーブや角の切り方に技術が伴います。

皆さん、切る作業に集中するあまり、だんだん口数も少なくなってきていました。

カッター初挑戦!

先生に見守られながら、少しずつ慎重に・・・

できた!完成!

最後まで切ることができました◎

皆さんの型紙

なんとか型紙作りを終えると、次は「紗張り(しゃばり)」

「紗」は型紙の補強用の布。

これを型紙に貼り付けていきます。

型紙には糊がついており、アイロンをあてると型紙と紗がくっつきます。

黄色い「離ケイ紙」と呼ばれる耐熱紙をしいた上から、5秒ほどさっとアイロンをあてます。

その後、余分な紗を切り終えると、型紙は完成です。

型紙には防水処理がなされているので、半永久的に使うことができるそうですよ。

次は、いよいよ糊貼り。

真っ白のハンカチを前に、どこに模様を入れようか考えます。

使われる糊は餅米、糠、塩でできているそう。

粘り気のとても強い糊です。

固くなってきたら消石灰を入れて混ぜ、糊の状態を調節するそうです。

(今回は藍染めへの影響を考え、消石灰を入れていないそうです)

まずは多めに糊を取り、型紙の上に糊をのせます。

【糊置きの工程】

①切った文様部分を埋めるよう、まんべんなく糊をひろげていきます。

②型紙に糊が均一にのるよう、余分な糊をヘラで取っていきます。

③型紙の切った部分を糊で埋めるくらいの薄さ、に糊を残します。

④糊置きが終わると、ハンカチから型紙をそっとはずします。

糊を取りすぎると、染色時に色が染み込みやすくなるとのこと。

薄すぎず、厚すぎず・・・

この塩梅が難しかったです。

型紙は続けて糊置きせず、その都度水洗いし型紙についた糊を落とします。

そうすることで、型紙通りの糊置きができ、美しく染色できるそうです。

糊置きがうまくできなかった部分は、後から妻楊枝などで修正も可能なようですよ。

さぁ。糊置きを始めましょう。

型紙の枠外に糊がはみでないように、慎重に慎重に。

みなさん、黙々と糊置きに熱中しています。

糊置きが終わると、乾燥です。

この作業は今の季節だと数時間干すだけ。

先生によると、糊置きの時期は冬場がベストとのこと。

湿気の多い時期だと、ドライヤーを使って乾燥させても、

すぐに空気中の湿度によって糊がふやけてしまうそう。

続いて、翌日の染色工程について説明がありました。

型染めの染色時のポイントは、「急がない、ゆすらない、リラックス」

ゆっくり染色液に布をひたし、染色・・・そして、ゆっくりハンカチを引き上げる。

これは、

糊が水分を吸うと膨らむため、染色液の中でゆすったりすると糊が布からはがれやすくなるからなんだとか。

美しい型染めの作品作りは、染色の時間をゆっくり楽しみながら作られるんですね。

***

翌日の2月23日(日)

この日の会場は瀬戸内町嘉徳集落にある「よしかわ工房」さん。

瀬戸内町でリュウキュウ藍による藍染め体験ができる工房です。

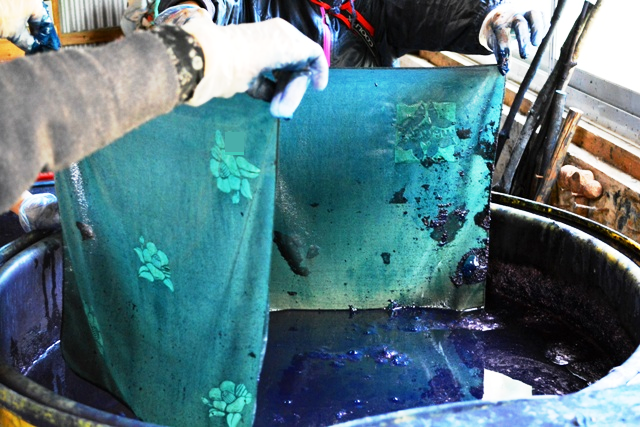

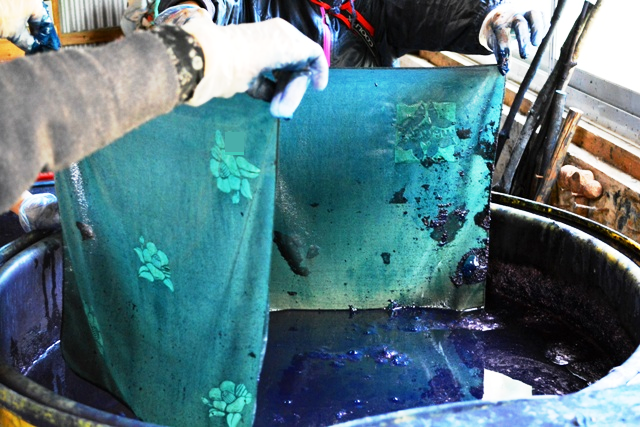

これは藍の染料タンク!

「藍の華」がふわふわ浮いていました。

思わず覗き込んでしまいます。

さぁ、いよいよ染色開始です!

「急がない、ゆすらない、リラックス」を合言葉に

ハンカチをゆっくりと藍の染料へひたしていきます。

ハンカチを持つ指先まで染料につかったところでストップ。

ここで、昨日先生がお話しした「リラックス」の意味が判明。

ハンカチの両端をピーンと張りながら高さをキープするので、

思わず肩に力が入ってしまうのです。

リラックスしながらの2分間は、けっこう長かったです。

そして、ゆっくりハンカチを引き上げていきます。

糊は染料を含み、はがれやすくなっているのでハンカチがたわまないよう

ゆすらないよう気をつけます。

引き上げると、染料の表面ぎりぎりの高さでハンカチを2分間キープします。

「藍の色の変化を楽しんでください」

先生の一言に、みなさんじ~っと色が変わっていく様を観察。

碧色から藍色へ。

藍の染料は空気に触れると藍の成分が酸化します。

すると碧色から藍色へと徐々に色が変化していくそうです。

そして、もう一度ハンカチを染料の中へ。

2分間、またじっと待ちます。

ハンカチを引き上げると、最後の酸化。

物干し竿に2分間、ハンカチを干します。

これが終わると、糊落とし。

ハンカチについた糊と余分な染料を落としていきます。

糊が洗い流されると、染め抜いた模様がでてきましたね。

水洗い後は、乾燥。

完全に乾くと糊を置いた部分の白色がよりはっきりでてくるとのこと。

1回目の染色後の色

そして、2回目の染色、糊落としまで終わった後の色

碧色から藍色へ

色の変化がはっきりわかりますね。

乾燥後。

愛らしい模様に、ほっと和みますね。

藍の池に浮かぶ蓮の花。美しい!

「島ぬ宝」!

さっそく、型染めのハンカチをバンダナにしている子供も。

1日目の型紙作りから始まった、「型染め」。

細かい文様を自分の手で切り出し、

糊を置き、色を染める。

ハンカチを洗い、模様が浮かび上がるたびに、

思わずにっこり、みなさんの笑顔が増えていきました。

今回の講座ではリュウキュウ藍による藍染めに「型染め」の技法を取り入れ、

新たな藍染めの魅力に触れることができました。

じっくり時間をかけて自分で作った藍染めのハンカチ。

講座に参加された皆さんにとって、きっとお気に入りの一枚になったのではないでしょうか。

大内先生、よしかわ工房の吉川さんご夫婦

貴重な体験をさせていただき、ありがとうございました。

2014.3.9

SBI調査員 鼎さつき

平成25年度瀬戸内町文化遺産活用実行委員会講座が行われました。

今回は奄美の染色技法のひとつ、リュウキュウ藍を用いた「藍染め」を学び楽しむ講座。

そして今回は「型染め」「しぼり染め」の二つの染色方法にも挑戦しました。

***

平成26年2月22日(土)、

この日は「型染め」についての講座でした。

講師は 大内 一恵 先生

ご出身は大阪府で、小さい頃は切り絵が大好きだったそうです。

染色に興味を持ち、奄美に来島。

そして、独学で「型染め」の技法を学んだそうです。

「型染め」は白生地の上に型紙を置き、その上から防染糊(ぼうせんのり)をへらで置き、

乾いてから染色する方法です。

これは先生の作品

型紙の彫りの細かさ・美しさに驚きますね。

これは嘉徳集落・よしかわ工房さんで染めた先生の作品。

よしかわ工房さんは今回型染めの染色でお世話になる工房さんです。

この靴下の文様も型染めで作られたそうです。

同じ型染めですが、こちらの作品は沖縄の紅型染と同じ技法を使っているとのことでした。

型染めの工程は以下の通り。

①下絵を描く

②型紙に下絵を写してカッターで切る

③型紙に紗(細かい網)を貼る

④型紙に糊を置く

⑤乾燥

⑥染色

この日の講座では、①~⑤までの工程を行いました。

先生から型染めの工程の他、型紙作りのポイントも教えていただきました。

型紙作りでの目や口の表現について。

なんだか、難しい・・・?と思いましたが、

先生が下絵を書いた後に型に合う絵に調整してくださる。と聞いてほっと一安心でした。

先生の説明が終わると、下絵描き。

完成図を想像し、カッターで切る部分、残す部分を決めながらの下絵描きです。

皆さん、10×10の下絵を前に、真剣に悩んでいます(笑)。

下絵を家で書いて持参した子も。

一番乗りで型紙へ下絵を写していました。

切り絵の本を参考にするのもいいですね。

みなさん、素敵なデザイン!

下絵が完成すると、今度は型紙作りです。

下絵を型紙に写し、カッターで切っていきます。

型紙は「洋型紙」という型紙専用の紙。

下絵が細かくなるほどカーブや角の切り方に技術が伴います。

皆さん、切る作業に集中するあまり、だんだん口数も少なくなってきていました。

カッター初挑戦!

先生に見守られながら、少しずつ慎重に・・・

できた!完成!

最後まで切ることができました◎

皆さんの型紙

なんとか型紙作りを終えると、次は「紗張り(しゃばり)」

「紗」は型紙の補強用の布。

これを型紙に貼り付けていきます。

型紙には糊がついており、アイロンをあてると型紙と紗がくっつきます。

黄色い「離ケイ紙」と呼ばれる耐熱紙をしいた上から、5秒ほどさっとアイロンをあてます。

その後、余分な紗を切り終えると、型紙は完成です。

型紙には防水処理がなされているので、半永久的に使うことができるそうですよ。

次は、いよいよ糊貼り。

真っ白のハンカチを前に、どこに模様を入れようか考えます。

使われる糊は餅米、糠、塩でできているそう。

粘り気のとても強い糊です。

固くなってきたら消石灰を入れて混ぜ、糊の状態を調節するそうです。

(今回は藍染めへの影響を考え、消石灰を入れていないそうです)

まずは多めに糊を取り、型紙の上に糊をのせます。

【糊置きの工程】

①切った文様部分を埋めるよう、まんべんなく糊をひろげていきます。

②型紙に糊が均一にのるよう、余分な糊をヘラで取っていきます。

③型紙の切った部分を糊で埋めるくらいの薄さ、に糊を残します。

④糊置きが終わると、ハンカチから型紙をそっとはずします。

糊を取りすぎると、染色時に色が染み込みやすくなるとのこと。

薄すぎず、厚すぎず・・・

この塩梅が難しかったです。

型紙は続けて糊置きせず、その都度水洗いし型紙についた糊を落とします。

そうすることで、型紙通りの糊置きができ、美しく染色できるそうです。

糊置きがうまくできなかった部分は、後から妻楊枝などで修正も可能なようですよ。

さぁ。糊置きを始めましょう。

型紙の枠外に糊がはみでないように、慎重に慎重に。

みなさん、黙々と糊置きに熱中しています。

糊置きが終わると、乾燥です。

この作業は今の季節だと数時間干すだけ。

先生によると、糊置きの時期は冬場がベストとのこと。

湿気の多い時期だと、ドライヤーを使って乾燥させても、

すぐに空気中の湿度によって糊がふやけてしまうそう。

続いて、翌日の染色工程について説明がありました。

型染めの染色時のポイントは、「急がない、ゆすらない、リラックス」

ゆっくり染色液に布をひたし、染色・・・そして、ゆっくりハンカチを引き上げる。

これは、

糊が水分を吸うと膨らむため、染色液の中でゆすったりすると糊が布からはがれやすくなるからなんだとか。

美しい型染めの作品作りは、染色の時間をゆっくり楽しみながら作られるんですね。

***

翌日の2月23日(日)

この日の会場は瀬戸内町嘉徳集落にある「よしかわ工房」さん。

瀬戸内町でリュウキュウ藍による藍染め体験ができる工房です。

これは藍の染料タンク!

「藍の華」がふわふわ浮いていました。

思わず覗き込んでしまいます。

さぁ、いよいよ染色開始です!

「急がない、ゆすらない、リラックス」を合言葉に

ハンカチをゆっくりと藍の染料へひたしていきます。

ハンカチを持つ指先まで染料につかったところでストップ。

ここで、昨日先生がお話しした「リラックス」の意味が判明。

ハンカチの両端をピーンと張りながら高さをキープするので、

思わず肩に力が入ってしまうのです。

リラックスしながらの2分間は、けっこう長かったです。

そして、ゆっくりハンカチを引き上げていきます。

糊は染料を含み、はがれやすくなっているのでハンカチがたわまないよう

ゆすらないよう気をつけます。

引き上げると、染料の表面ぎりぎりの高さでハンカチを2分間キープします。

「藍の色の変化を楽しんでください」

先生の一言に、みなさんじ~っと色が変わっていく様を観察。

碧色から藍色へ。

藍の染料は空気に触れると藍の成分が酸化します。

すると碧色から藍色へと徐々に色が変化していくそうです。

そして、もう一度ハンカチを染料の中へ。

2分間、またじっと待ちます。

ハンカチを引き上げると、最後の酸化。

物干し竿に2分間、ハンカチを干します。

これが終わると、糊落とし。

ハンカチについた糊と余分な染料を落としていきます。

糊が洗い流されると、染め抜いた模様がでてきましたね。

水洗い後は、乾燥。

完全に乾くと糊を置いた部分の白色がよりはっきりでてくるとのこと。

1回目の染色後の色

そして、2回目の染色、糊落としまで終わった後の色

碧色から藍色へ

色の変化がはっきりわかりますね。

乾燥後。

愛らしい模様に、ほっと和みますね。

藍の池に浮かぶ蓮の花。美しい!

「島ぬ宝」!

さっそく、型染めのハンカチをバンダナにしている子供も。

1日目の型紙作りから始まった、「型染め」。

細かい文様を自分の手で切り出し、

糊を置き、色を染める。

ハンカチを洗い、模様が浮かび上がるたびに、

思わずにっこり、みなさんの笑顔が増えていきました。

今回の講座ではリュウキュウ藍による藍染めに「型染め」の技法を取り入れ、

新たな藍染めの魅力に触れることができました。

じっくり時間をかけて自分で作った藍染めのハンカチ。

講座に参加された皆さんにとって、きっとお気に入りの一枚になったのではないでしょうか。

大内先生、よしかわ工房の吉川さんご夫婦

貴重な体験をさせていただき、ありがとうございました。

2014.3.9

SBI調査員 鼎さつき

2014年02月28日

大島紬の魅力を伝えたい

皆さんは、ここ瀬戸内町にも大島紬協同組合があることをご存知ですか?

平成25年12月8日(日)

平成25年度伝統文化親子体験教室事業 「芭蕉の糸とコースターつくり」

が開催されましたが、

その会場としてお借りした施設が同組合施設でした。

今回は、瀬戸内町大島紬協同組合に所属し、

また「紬美人」として大島紬のPR活動をされている程 頌子さんによる記事です。

*****

昭和57年に設立された瀬戸内町大島紬協同組合は、2014年現在で31年を迎えました。

設立当初は、紬上昇期であり町のあちらこちらで筬音(おさおと)が響き、

春日公園の川沿いでは晴れ渡る日差しの中、

綺麗にピンと張られた紬の糸に「カシキャ」という海藻で糊付する光景があったそうです。

この「カシキャ」という海草も、今ではなかなか採れなくなっているそうです。

本組合にも、

織工場だけではなく染や締機・糊張場もあり、

大島紬最盛期には、大勢の職人達がいて、活気に満ちあふれていました。

しかし、現在は職人も少なくなり、生産反数も激減。

瀬戸内町大島紬共同組合の現在の活動状況は、

大島紬の最終工程である、織りの技術者養成所と紬のハギレや糸を使った小物製作のみとなり、

織工の数は、2014年2月現在で、指導員を含めた7名と海の駅2階に1名が在籍している状況です。

そのほかに、自宅で機を立てている現役の織工さんが数名いらっしゃいますが、

瀬戸内町では、親方や締め等の職人はいなくなり、

本組合は奄美市や龍郷町からの原料をいただいて製織の技術を学んでいます。

時代の流れと不況で職人達が離れ、ほこりまみれの機械や道具。

当時の職人さん達が書き込んだメモだけが残された工場に入ると、

誰もいない静かな場所ですが当時の想いが感じられ、何とも言えない気持ちになります。

しかし、その場所を大切に思い、今でも天気の良い暖かい日には、

物づくりを楽しみに訪れる元気な77歳の方がいます。

その方は、元々親方をされていた徳山吉治さんで、大島紬と共に生きてこられました。

全ての工程を一人で熟し、老眼鏡を使い分けながら細かい作業を楽しみ過ごされています。

紬の事を語り作業しているその表情は、今も変わらない職人パワーに溢れています。

「またこの場所を蘇らせたい・・・

いやいやもう年だから若い人達がせんば」

とひかえめな中にも紬への情熱があります。

私は、こうしたたくさんの想いが溢れるこの場所を、

大島紬全盛期とまではいかなくても、時代の変化を受け止め、

すばらしい伝統工芸だからこそ受け継がれてきた誇れる技術、職人さん達の想いを大切にして残していきたいです。

**

さて、ここから私の紹介をさせていただきます。

私は、生まれも育ちも瀬戸内町で、瀬戸内町大島紬協同組合の事務と自宅での機織りをしています。

現在、織工3年目になる私は、とんとん筬音を奏で機の音が聞こえる毎日を過ごしています。

紬を始めたきっかけは、元々細かい作業や物作りが好きだったのと、後々、子どもの帰りを家で待てる仕事がしたいと思ったことでした。

しかし、織だけでは生活できないのが現状です。

それでも、仕事や家事育児の合間で少しずつでも織りたいと思わせる紬の魅力に私は夢中です。

島の自然に囲まれながらおばあちゃんになっても織り続けていきたいと思っています。

そんな私が、初めて紬に触れたのは、成人式を迎える目前の夏。

その頃、島を離れ大阪で学生生活を送っていた私は、夏休みで帰省していました。

母に連れられ、成人式で着る紬を見に行った事を思い出します。

一人娘の私の為に、両親が紬貯金をしていてくれた事を知り、成人を迎える晴れやかな気持ちと親のありがたさで胸いっぱいでした。

様々な紬を手に取り選び抜いた紬は、私の宝物の一つとなっています。

その大切な紬は、私の振袖となり、その余りの布はまた、私の娘の七五三の着物となりました。

そして今も、親子お揃いでイベントや初詣に出掛け活躍しています。

現在の紬のデザインは、柄にしても色にしても様々なものがありますが、

私は大島紬のシックで粋な柄が大好きです。

そして、年齢を問わずに長く着ることができることも紬の魅力の一つだと感じています。

では、実際に織工を始めてから感じた大島紬の魅力を伝えたいと思います。

私は、織り始める前、機織りは、カタカタ足を踏みかえてトントン糸を織り込んでいくだけだと思っていました。

ところが、織るためには、経(た)てに張られた糸を、一本一本順番に並べ、

ホヤと呼ばれる輪と輪の間を通し、筬歯の狭い隙間を確認しながら、

千本以上もある糸をセットしていくところからの始まりでした。

目がゆがむような果てしない作業と一本でも間違えてはいけない緊張の連続です。

たくさんの作業があったことを目の当たりにした私は、衝撃を受けました。

自分の持っている紬もこのようにして出来上がった事を知り、

もっと大切にしないといけないと改めて感じました。

織りだけでも沢山の細かい作業の連続ですが、

紬が出来上がるまでには何十種類もの工程があり、

その工程ひとつとってみても、根気のいる果てしない作業が繰り返されています。

ひとつの作業を伝えるだけでも大変ですが、

その全ての工程を1300年にも渡り変化を遂げながらも受け継がれている紬の歴史は感動の一言です。

私は、そんな大島紬の歴史に少しでも関わっているのかな~とワクワクしながら織りを楽しんでいます。

職人さん達の沢山の想いが繋がり仕上げられた大島紬は、また身に着ける人達の素敵な思い出を彩り、

良いものであるからこそ、親から子、子から孫へと受け継がれ沢山の人たちの想いの詰まった大切なものであることに間違いありません。

奄美には、守り継いでいくべき素敵な文化と豊かな自然があります。

その宝の一つである大島紬を私は、誇りに思います。

これから、大島紬を通じて沢山の人たちにその魅力を伝え繋げていきたいと思っています。

2014.2.18 瀬戸内町 瀬戸内町大島紬協同組合

調査員 程 頌子

平成25年12月8日(日)

平成25年度伝統文化親子体験教室事業 「芭蕉の糸とコースターつくり」

が開催されましたが、

その会場としてお借りした施設が同組合施設でした。

今回は、瀬戸内町大島紬協同組合に所属し、

また「紬美人」として大島紬のPR活動をされている程 頌子さんによる記事です。

*****

昭和57年に設立された瀬戸内町大島紬協同組合は、2014年現在で31年を迎えました。

設立当初は、紬上昇期であり町のあちらこちらで筬音(おさおと)が響き、

春日公園の川沿いでは晴れ渡る日差しの中、

綺麗にピンと張られた紬の糸に「カシキャ」という海藻で糊付する光景があったそうです。

この「カシキャ」という海草も、今ではなかなか採れなくなっているそうです。

本組合にも、

織工場だけではなく染や締機・糊張場もあり、

大島紬最盛期には、大勢の職人達がいて、活気に満ちあふれていました。

しかし、現在は職人も少なくなり、生産反数も激減。

瀬戸内町大島紬共同組合の現在の活動状況は、

大島紬の最終工程である、織りの技術者養成所と紬のハギレや糸を使った小物製作のみとなり、

織工の数は、2014年2月現在で、指導員を含めた7名と海の駅2階に1名が在籍している状況です。

そのほかに、自宅で機を立てている現役の織工さんが数名いらっしゃいますが、

瀬戸内町では、親方や締め等の職人はいなくなり、

本組合は奄美市や龍郷町からの原料をいただいて製織の技術を学んでいます。

時代の流れと不況で職人達が離れ、ほこりまみれの機械や道具。

当時の職人さん達が書き込んだメモだけが残された工場に入ると、

誰もいない静かな場所ですが当時の想いが感じられ、何とも言えない気持ちになります。

しかし、その場所を大切に思い、今でも天気の良い暖かい日には、

物づくりを楽しみに訪れる元気な77歳の方がいます。

その方は、元々親方をされていた徳山吉治さんで、大島紬と共に生きてこられました。

全ての工程を一人で熟し、老眼鏡を使い分けながら細かい作業を楽しみ過ごされています。

紬の事を語り作業しているその表情は、今も変わらない職人パワーに溢れています。

「またこの場所を蘇らせたい・・・

いやいやもう年だから若い人達がせんば」

とひかえめな中にも紬への情熱があります。

私は、こうしたたくさんの想いが溢れるこの場所を、

大島紬全盛期とまではいかなくても、時代の変化を受け止め、

すばらしい伝統工芸だからこそ受け継がれてきた誇れる技術、職人さん達の想いを大切にして残していきたいです。

**

さて、ここから私の紹介をさせていただきます。

私は、生まれも育ちも瀬戸内町で、瀬戸内町大島紬協同組合の事務と自宅での機織りをしています。

現在、織工3年目になる私は、とんとん筬音を奏で機の音が聞こえる毎日を過ごしています。

紬を始めたきっかけは、元々細かい作業や物作りが好きだったのと、後々、子どもの帰りを家で待てる仕事がしたいと思ったことでした。

しかし、織だけでは生活できないのが現状です。

それでも、仕事や家事育児の合間で少しずつでも織りたいと思わせる紬の魅力に私は夢中です。

島の自然に囲まれながらおばあちゃんになっても織り続けていきたいと思っています。

そんな私が、初めて紬に触れたのは、成人式を迎える目前の夏。

その頃、島を離れ大阪で学生生活を送っていた私は、夏休みで帰省していました。

母に連れられ、成人式で着る紬を見に行った事を思い出します。

一人娘の私の為に、両親が紬貯金をしていてくれた事を知り、成人を迎える晴れやかな気持ちと親のありがたさで胸いっぱいでした。

様々な紬を手に取り選び抜いた紬は、私の宝物の一つとなっています。

その大切な紬は、私の振袖となり、その余りの布はまた、私の娘の七五三の着物となりました。

そして今も、親子お揃いでイベントや初詣に出掛け活躍しています。

現在の紬のデザインは、柄にしても色にしても様々なものがありますが、

私は大島紬のシックで粋な柄が大好きです。

そして、年齢を問わずに長く着ることができることも紬の魅力の一つだと感じています。

では、実際に織工を始めてから感じた大島紬の魅力を伝えたいと思います。

私は、織り始める前、機織りは、カタカタ足を踏みかえてトントン糸を織り込んでいくだけだと思っていました。

ところが、織るためには、経(た)てに張られた糸を、一本一本順番に並べ、

ホヤと呼ばれる輪と輪の間を通し、筬歯の狭い隙間を確認しながら、

千本以上もある糸をセットしていくところからの始まりでした。

目がゆがむような果てしない作業と一本でも間違えてはいけない緊張の連続です。

たくさんの作業があったことを目の当たりにした私は、衝撃を受けました。

自分の持っている紬もこのようにして出来上がった事を知り、

もっと大切にしないといけないと改めて感じました。

織りだけでも沢山の細かい作業の連続ですが、

紬が出来上がるまでには何十種類もの工程があり、

その工程ひとつとってみても、根気のいる果てしない作業が繰り返されています。

ひとつの作業を伝えるだけでも大変ですが、

その全ての工程を1300年にも渡り変化を遂げながらも受け継がれている紬の歴史は感動の一言です。

私は、そんな大島紬の歴史に少しでも関わっているのかな~とワクワクしながら織りを楽しんでいます。

職人さん達の沢山の想いが繋がり仕上げられた大島紬は、また身に着ける人達の素敵な思い出を彩り、

良いものであるからこそ、親から子、子から孫へと受け継がれ沢山の人たちの想いの詰まった大切なものであることに間違いありません。

奄美には、守り継いでいくべき素敵な文化と豊かな自然があります。

その宝の一つである大島紬を私は、誇りに思います。

これから、大島紬を通じて沢山の人たちにその魅力を伝え繋げていきたいと思っています。

2014.2.18 瀬戸内町 瀬戸内町大島紬協同組合

調査員 程 頌子

2014年02月07日

製糖シーズン到来!

奄美大島の特産物の黒糖。製糖の期間は早いところで12月中旬から始まり、

春先の4月頃まで行われています。

黒糖は暖かい季節に太陽の光をいっぱい浴びて育ったウギ

(※島の言葉でサトウキビを「ウギ」といいます。)から作られ、

寒い季節に製糖するのが一般的です。

加計呂麻島には現在製糖工場が3軒あるのですが、今回は野見山で行われている1件の製糖工場で黒糖ができるまでの工程をレポートさせていただきました。

昨シーズンから私も冬場のアルバイトで大変お世話になっている製糖工場なので

仕事をしながらの実体験のレポートになります。

製糖の始まりはウギ刈りから始まります。これがまた難儀な仕事です。

ウギはタケノコのように表皮で覆われているので、根元から倒されたウギの皮を

鎌を使ってむいていきます。この日のウギ刈りの場所は徳浜。

上の写真でもなんとなくわかるように、根元から倒されたウギが

ある程度の量で一山ずつ置かれていきます。

これを一山ずつむしり手(表皮を鎌ではがす人)が手作業でむしっていきます。

使う道具はちょっと変わった形の鎌。

昔は普通の一本歯の鎌でむしっていたようですが、

時代と共に道具は進化して、先の二股に分かれている所に

ウギを挟んで皮をむいていきます。

刃先や根元の根っこを切る時は中央の歯の部分を使います。

まさに便利な道具ですね。

ウギの頭の部分は、このように葉がついているのでむしる時に切り落とします。

葉を切り落として皮をむいた状態はこんな感じ。

むしったウギはこのように一束にまとめ、運びやすいように

紐でくくっておきます。

後程運ぶ人の事を考えて、あまり重くならない程度の量が目安です。

これくらいの一束でもかなり重たいと思うのですが、

運ぶのも難儀な力仕事です。

だいたいウギ刈りは2~3日程度。製糖する量の分だけ刈り取られます。

このようにまとめられたウギはユニックでトラックに積まれ、

野見山の製糖工場まで運ばれていきます。

さて、ウギを製糖工場に下していよいよ製糖の段階に入っていきます。

こちらの製糖工場では不定期の日曜日に製糖が行われています。

工場の外から搾り機にウギが入れられ、甘い搾り汁を採集します。

搾った汁と絞りかすは別々に。

絞りカスは窯で火を炊く際に使われたり、

置いて後程肥料などの農業用に使われます。

ウギの汁を窯で炊いていきます。

製糖工場によって作り方に違いはあるのでしょうが、ここでは窯が3つに分かれ

煮立てていきます。灰汁が出てくるので丁寧に灰汁取り作業が行われます。

この段階で石灰が入り、黒糖の硬さなどを調節していくそうです。

2番目中央の窯。

この時の窯の蒸気はミネラルがたくさん含まれていてお肌にも良いそうです!

いちばん最後の3番目の窯。

ここでは水分を十分にとばしていきます。

飴状の蜜のような感じに変わって黒糖蜜になります。

窯の次は撹拌機へ。

300℃以上の暑い黒糖蜜を素早く撹拌機に投入。

固まらないように撹拌機で回しながら、黒糖を冷ましていきます。

撹拌機でまんべんなく混ぜられた黒糖は、少し熱が取れた状態で場所を移され

切る工程に入っていきます。

まだ素手で触るとかなり熱い状態なのですが、

熱いうちに木のへらで伸ばしていきます。

冷めてしまうと固まってしまうので、ここでも手早く作業が行われます。

切る時はステンレスのへらを使います。

切られた黒糖は粗熱を取り箱に詰められます。

通常販売される黒糖は、この後手作業で測り袋詰めされて出来上がりです。

撹拌機で冷めるまで混ぜて「サタ」と呼ばれる黒糖の粉末も作れます。

袋づめされた加計呂麻生まれの「がんみつ黒糖」です。

100%さとうきび。全ての作業工程が手作業。

通常の黒糖より白っぽいのですが、これは灰汁取りを丁寧に行っているからです。

味もエグみがなく、純粋な蜜の味。

オーナーのこだわりで、自分の育てたウギ以外は一切使ってないので

生産量も限られているので、まさに幻的な黒糖です。

奄美ではお茶を飲みながら、黒糖をつまむ習慣がありますが

本当に食べると止まらない美味しさなので癖になります。

追加おまけ写真ですが、

撹拌機に移す前の飴状の黒糖蜜を割り箸につけてもらいました。

水あめのように伸びてしかもアツアツ。

製糖工場でしか食べられない裏メニューとも言えるでしょう(笑)

島の人が子供の頃は割り箸を持って製糖工場に遊びに行き

おやつに蜜糖をおねだり目当てに遊びに行ったそうです。

黒糖はお茶受けとして食べるだけでなく、島料理や黒糖焼酎に欠かさない

食材の一つ。

昔はウギを育てる一般家庭が多かったようで、

私の住む諸数も盛んだったと言います。

隣近所の婆ちゃんに私がウギ仕事に行く話をすると

「あんたもウギしてるの?難儀な仕事感心ね~若い頃を思い出す。」と

喜んでくれるのが何だかちょっぴり嬉しく誇らしく思います。

今はこうして島の産業的に繋がれていると思うのですが、

どんな形としても、このような島の伝統や文化である

島の個性は受け継いで、後世に残していきたいものです。

長くなりましたがレポートは以上です。

まだ製糖シーズンは始まったばかりなので、

これから美味しいできたての新糖を、

皆さんもぜひお試しください。

加計呂麻島、諸数在住

須崎 まさこ

春先の4月頃まで行われています。

黒糖は暖かい季節に太陽の光をいっぱい浴びて育ったウギ

(※島の言葉でサトウキビを「ウギ」といいます。)から作られ、

寒い季節に製糖するのが一般的です。

加計呂麻島には現在製糖工場が3軒あるのですが、今回は野見山で行われている1件の製糖工場で黒糖ができるまでの工程をレポートさせていただきました。

昨シーズンから私も冬場のアルバイトで大変お世話になっている製糖工場なので

仕事をしながらの実体験のレポートになります。

製糖の始まりはウギ刈りから始まります。これがまた難儀な仕事です。

ウギはタケノコのように表皮で覆われているので、根元から倒されたウギの皮を

鎌を使ってむいていきます。この日のウギ刈りの場所は徳浜。

上の写真でもなんとなくわかるように、根元から倒されたウギが

ある程度の量で一山ずつ置かれていきます。

これを一山ずつむしり手(表皮を鎌ではがす人)が手作業でむしっていきます。

使う道具はちょっと変わった形の鎌。

昔は普通の一本歯の鎌でむしっていたようですが、

時代と共に道具は進化して、先の二股に分かれている所に

ウギを挟んで皮をむいていきます。

刃先や根元の根っこを切る時は中央の歯の部分を使います。

まさに便利な道具ですね。

ウギの頭の部分は、このように葉がついているのでむしる時に切り落とします。

葉を切り落として皮をむいた状態はこんな感じ。

むしったウギはこのように一束にまとめ、運びやすいように

紐でくくっておきます。

後程運ぶ人の事を考えて、あまり重くならない程度の量が目安です。

これくらいの一束でもかなり重たいと思うのですが、

運ぶのも難儀な力仕事です。

だいたいウギ刈りは2~3日程度。製糖する量の分だけ刈り取られます。

このようにまとめられたウギはユニックでトラックに積まれ、

野見山の製糖工場まで運ばれていきます。

さて、ウギを製糖工場に下していよいよ製糖の段階に入っていきます。

こちらの製糖工場では不定期の日曜日に製糖が行われています。

工場の外から搾り機にウギが入れられ、甘い搾り汁を採集します。

搾った汁と絞りかすは別々に。

絞りカスは窯で火を炊く際に使われたり、

置いて後程肥料などの農業用に使われます。

ウギの汁を窯で炊いていきます。

製糖工場によって作り方に違いはあるのでしょうが、ここでは窯が3つに分かれ

煮立てていきます。灰汁が出てくるので丁寧に灰汁取り作業が行われます。

この段階で石灰が入り、黒糖の硬さなどを調節していくそうです。

2番目中央の窯。

この時の窯の蒸気はミネラルがたくさん含まれていてお肌にも良いそうです!

いちばん最後の3番目の窯。

ここでは水分を十分にとばしていきます。

飴状の蜜のような感じに変わって黒糖蜜になります。

窯の次は撹拌機へ。

300℃以上の暑い黒糖蜜を素早く撹拌機に投入。

固まらないように撹拌機で回しながら、黒糖を冷ましていきます。

撹拌機でまんべんなく混ぜられた黒糖は、少し熱が取れた状態で場所を移され

切る工程に入っていきます。

まだ素手で触るとかなり熱い状態なのですが、

熱いうちに木のへらで伸ばしていきます。

冷めてしまうと固まってしまうので、ここでも手早く作業が行われます。

切る時はステンレスのへらを使います。

切られた黒糖は粗熱を取り箱に詰められます。

通常販売される黒糖は、この後手作業で測り袋詰めされて出来上がりです。

撹拌機で冷めるまで混ぜて「サタ」と呼ばれる黒糖の粉末も作れます。

袋づめされた加計呂麻生まれの「がんみつ黒糖」です。

100%さとうきび。全ての作業工程が手作業。

通常の黒糖より白っぽいのですが、これは灰汁取りを丁寧に行っているからです。

味もエグみがなく、純粋な蜜の味。

オーナーのこだわりで、自分の育てたウギ以外は一切使ってないので

生産量も限られているので、まさに幻的な黒糖です。

奄美ではお茶を飲みながら、黒糖をつまむ習慣がありますが

本当に食べると止まらない美味しさなので癖になります。

追加おまけ写真ですが、

撹拌機に移す前の飴状の黒糖蜜を割り箸につけてもらいました。

水あめのように伸びてしかもアツアツ。

製糖工場でしか食べられない裏メニューとも言えるでしょう(笑)

島の人が子供の頃は割り箸を持って製糖工場に遊びに行き

おやつに蜜糖をおねだり目当てに遊びに行ったそうです。

黒糖はお茶受けとして食べるだけでなく、島料理や黒糖焼酎に欠かさない

食材の一つ。

昔はウギを育てる一般家庭が多かったようで、

私の住む諸数も盛んだったと言います。

隣近所の婆ちゃんに私がウギ仕事に行く話をすると

「あんたもウギしてるの?難儀な仕事感心ね~若い頃を思い出す。」と

喜んでくれるのが何だかちょっぴり嬉しく誇らしく思います。

今はこうして島の産業的に繋がれていると思うのですが、

どんな形としても、このような島の伝統や文化である

島の個性は受け継いで、後世に残していきたいものです。

長くなりましたがレポートは以上です。

まだ製糖シーズンは始まったばかりなので、

これから美味しいできたての新糖を、

皆さんもぜひお試しください。

加計呂麻島、諸数在住

須崎 まさこ

2014年01月17日

芭蕉の糸でコースターつくり

あちらこちらから、機織りのトントンという音が響く。

子供も、大人も、楽しそうに機を織る。

12月8日(日)

瀬戸内町文化遺産活用実行委員会主催による

平成25年度伝統文化親子体験教室事業「芭蕉の糸とコースターつくり」の第二回目が行われました。

第1回目は2週間前、糸芭蕉を倒して、剥いで、煮て、引いて、割いて、芭蕉糸が完成するまでを

親子で体験しました。

第1回目の様子は、こちら

今回は、「芭蕉の糸でコースターつくり」

親子で楽しく学び、作るワークショップです。

今回も前回に引き続き、あまみーる代表の内山初美先生のご指導のもと、

芭蕉糸と他の糸を用いてコースターを織りました。

古仁屋・瀬久井にある大島紬養成所の隣にある糊はり場に、

大島紬用の高機(タカバタ)4台、卓上機10台が並べられました。

普段使用されることのない建物が、息を吹き替えしたように活気付きます。

大島紬が盛んだった頃、この場所は染め場、糊はり場、締めばた、織りの養成所と

大勢の人々が働いていました。

まるで、その頃に戻ったような雰囲気です。

今回の芭蕉糸でのコースターつくりでは、高機3台と卓上機10台を使用。

茶色の綿糸と青色の麻糸がタテ糸としてセットされています。

こちらは、高機。

高機だと、右を踏めば茶色が上がり、左を踏めば青色が上がるというように、前糸と

後糸で色を変えてあり、子供でも、初心者でも安心して織ることができます。

このタテ糸にヨコ糸を入れると、布になるのです。

では、卓上機で織ってみます。

初めて織る卓上機は、一見簡単なようですが、結構難しかったです。

特に、ヨコ糸の引っ張り具合が…

芭蕉糸が巻いてある板ひじきと、青色と茶色の3本の糸が巻いてある板ひじきを、

交互にヨコ糸として通していきます。

右から左へ芭蕉糸の板ひじきを通したら、軽くトントン。

卓上用のバッタンの向きを変えたら、左から右へ芭蕉糸の板ひじきを通したら、軽くトントン。

芭蕉糸が終わったら、次は青色と茶色の3本糸の出番です。

この一連の流れで、コースターが少しずつ織り上がっていきます。

太い糸なので、ドンドン織れます。

子供たちも、初心者の男性も、夢中でトントンしています。

機織りって楽しいな。

卓上機欲しいな。

芭蕉糸は乾燥に弱いので、霧吹きで湿らせながら織ります。

沖縄の芭蕉糸は、板ひじきではなく、下が開いていないひじき(シャトル)に水を浸け

て絞った糸玉を使っているそう。

本当に、芭蕉にとって水はなくてはならないものです。

前回、自分たちで作った糸を、親子で一生懸命紡いでいます。

織り終わったコースターの上下は、タテ糸を12ヵ所に分け結んで切ります。

タテ糸の締め具合で、卓上機のコースターは柔らかい作品(左)、

高機のコースターはしっかりした作品(右)に出来上がりました。

この日は、1台だけ高機での大島紬の織り体験もありました。

コースターとは材料も糸の細さも違いましたが、好きな色のヨコ糸を選んで織る子供たちは楽しそう。

この中の子供が、将来は機織りをしていたりして…

瀬戸内町の大島紬「與(あたえ)チラシ」の復活も近いかな。

12月8日(日) 瀬戸内町古仁屋

調査員 a.s

子供も、大人も、楽しそうに機を織る。

12月8日(日)

瀬戸内町文化遺産活用実行委員会主催による

平成25年度伝統文化親子体験教室事業「芭蕉の糸とコースターつくり」の第二回目が行われました。

第1回目は2週間前、糸芭蕉を倒して、剥いで、煮て、引いて、割いて、芭蕉糸が完成するまでを

親子で体験しました。

第1回目の様子は、こちら

今回は、「芭蕉の糸でコースターつくり」

親子で楽しく学び、作るワークショップです。

今回も前回に引き続き、あまみーる代表の内山初美先生のご指導のもと、

芭蕉糸と他の糸を用いてコースターを織りました。

古仁屋・瀬久井にある大島紬養成所の隣にある糊はり場に、

大島紬用の高機(タカバタ)4台、卓上機10台が並べられました。

普段使用されることのない建物が、息を吹き替えしたように活気付きます。

大島紬が盛んだった頃、この場所は染め場、糊はり場、締めばた、織りの養成所と

大勢の人々が働いていました。

まるで、その頃に戻ったような雰囲気です。

今回の芭蕉糸でのコースターつくりでは、高機3台と卓上機10台を使用。

茶色の綿糸と青色の麻糸がタテ糸としてセットされています。

こちらは、高機。

高機だと、右を踏めば茶色が上がり、左を踏めば青色が上がるというように、前糸と

後糸で色を変えてあり、子供でも、初心者でも安心して織ることができます。

このタテ糸にヨコ糸を入れると、布になるのです。

では、卓上機で織ってみます。

初めて織る卓上機は、一見簡単なようですが、結構難しかったです。

特に、ヨコ糸の引っ張り具合が…

芭蕉糸が巻いてある板ひじきと、青色と茶色の3本の糸が巻いてある板ひじきを、

交互にヨコ糸として通していきます。

右から左へ芭蕉糸の板ひじきを通したら、軽くトントン。

卓上用のバッタンの向きを変えたら、左から右へ芭蕉糸の板ひじきを通したら、軽くトントン。

芭蕉糸が終わったら、次は青色と茶色の3本糸の出番です。

この一連の流れで、コースターが少しずつ織り上がっていきます。

太い糸なので、ドンドン織れます。

子供たちも、初心者の男性も、夢中でトントンしています。

機織りって楽しいな。

卓上機欲しいな。

芭蕉糸は乾燥に弱いので、霧吹きで湿らせながら織ります。

沖縄の芭蕉糸は、板ひじきではなく、下が開いていないひじき(シャトル)に水を浸け

て絞った糸玉を使っているそう。

本当に、芭蕉にとって水はなくてはならないものです。

前回、自分たちで作った糸を、親子で一生懸命紡いでいます。

織り終わったコースターの上下は、タテ糸を12ヵ所に分け結んで切ります。

タテ糸の締め具合で、卓上機のコースターは柔らかい作品(左)、

高機のコースターはしっかりした作品(右)に出来上がりました。

この日は、1台だけ高機での大島紬の織り体験もありました。

コースターとは材料も糸の細さも違いましたが、好きな色のヨコ糸を選んで織る子供たちは楽しそう。

この中の子供が、将来は機織りをしていたりして…

瀬戸内町の大島紬「與(あたえ)チラシ」の復活も近いかな。

12月8日(日) 瀬戸内町古仁屋

調査員 a.s

2013年12月16日

芭蕉の糸つくり体験

11月24日(日)

秋晴れの爽やかな気候の中、芭蕉糸の親子ワークショップが始まりました。

今回のワークショップは、瀬戸内町文化遺産活用実行委員会主催による

平成25年度伝統文化親子体験教室事業「芭蕉の糸とコースターつくり」というものです。

今回は、「芭蕉の糸作り」を親子で楽しく学び、作るワークショップ。

芭蕉といえば、食べるバナナを浮かべる人が多いことでしょう。

実は、芭蕉には実を食べる実芭蕉と幹から繊維を取る糸芭蕉があるのです。

今回の主役は、この糸芭蕉です。

まずは瀬戸内町立 図書館・郷土館 で、ご指導頂く内山先生のお話や今日一日の予定を聞きました。

奄美市名瀬を中心に活動されている「あまみ~るクラブ」代表の内山初美先生は、笑顔がステキで、織物に対する愛情たっぷり。

糸芭蕉に関わられて10年ほどだそうで、ご自分でも芭蕉布を織ったり、沖縄や沖永良部島の工房を訪ねたり、

研究熱心でお話に引き込まれました。

総勢30名ほどの参加者たちは、親子の方や芭蕉に興味のある女性など…

皆さん、ワクワクした表情です。

いざ、芭蕉を倒しに須手へ車移動。

①ウー(苧)剥ぎ

糸芭蕉の根元20㎝より、ノコギリで切ります。

驚くほど、水分たっぷりの芭蕉ちゃん。

この液が洋服に付着すると、染みになりますので、ご注意くださいな。

切ったところから、1メートルの長さに上部も切り落とします。

親子は交代しながら、息を合わせて協力作業。子供でも簡単に切れます。

この糸芭蕉を倒す作業は、10月~2月の寒い時期に行うもので、春から夏の間に芯止めという葉の生えている上部を切り落とす手入れをします。

この手入れをすることにより、花や実や葉に行き渡る栄養を幹に蓄え、上質な糸になるのでしょう。

だいたい3年が、刈り取りに適した時期で、それ以上になると繊維が硬くなるそうです。

さぁー、図書館前庭へ戻り、次の作業です。

倒した糸芭蕉を根元を上に向け、外皮を剥がします。

ここでもったいない精神は必要ありません。これでもかとガシガシ剥きます。キレイな薄緑色になるまで、ドンドン剥きます。

次が肝心な糸となる皮を剥ぐ口割い(くちわい)作業です。

引き続き、根元を上に向け、幅1~1.5㎝にナイフで切り込みを入れ、下まですーっと剥ぎ取ります。

切り込みを入れてから、体を後ろへ倒していくと、キレイに下まで取れるようです。

ここで重要なことは、剥ぎ取った繊維の根元は根元で持っておくこと。

これが、糸になるときに重要です。

この作業は子供たちがハマっていました。

親が糸芭蕉の幹を支え、子供が皮を剥ぐ。

回数を重ねるごとに、上手に剥ぐことが出来るようになり、楽しそうです。

糸芭蕉の繊維は、内側ほど良質で、着物や帯を織る糸になります。

外側はアクセサリーやコサージュなどに用いられています。

いつもは3種類に分けるそうですが、今回は、内側と外側の2種類に分けました。

江戸時代に記された『南島雑話』では、なんと6種類に分けていたそうです。

最後に片手に握れる剥ぎ取った繊維を、少しだけ根元を出して、3つに折り曲げます。

根元から1本取り出し、3つ折りにした部分にクルクル巻き付け、重なり合った部分に挟み込んで完成。

②ウー(苧)炊き

大きな鍋に灰汁を入れ、鍋の縁から反対側の縁までロープを敷いておきます。ロープはひっくり返す際に役立ちます。その上に3つ折りにした外側の糸芭蕉を入れてマキで炊きます。

外側と内側では炊く時間が違います。

硬い外側は沸騰してから10分、ひっくり返して20分。柔らかい内側は沸騰してから10分、ひっくり返して10分。

これはあくまで目安の時間で、その糸芭蕉や灰汁によっても異なるとのことです。

この煮ている時間に、ランチタイム。

気持ちの良いお天気なので、持参したお弁当を広げれば、まるでピクニック。

焼き芋をする焚き火が始まり、子供たちは駆け回り、穏やかな時間です。

おっと、煮えてきたようです。

キラキラ薄ピンクに輝いていた糸芭蕉が渋い黄金色に変化していました。

大きなボールに煮えた糸芭蕉の束が崩れないように引き上げ、

少し煮汁をかけ、糸芭蕉の葉を被せ蒸らします。

今回は糸芭蕉の葉をフタにしましたが、ナイロン袋などでもいいようです。

しばらく蒸らした後、ボールに水を入れ、束を崩さないよう慎重に洗います。

2度ほど洗ったら、今度は水切りです。

穴のあいた容器に糸芭蕉の束を並べ、上に おもし をします。今回は30分ほどの水切りでしたが、

一晩しっかり水切りする工房もあるそうです。

同様に内側も煮て、蒸して、水切りです。

③ウー(苧)挽き

さぁー、クライマックスの作業です。

水切りした糸芭蕉の束を広げ、その中からひと束を取り出し、根の方15㎝ほどの部分を左手で持ち、竹のハサミを右側へ引き、不要物をしごき落とします。

これでもかと、しごき落とします。

ヌチャヌチャした不純物が竹のハサミに残ります。

この不純物はゴミではなく、なんと紙の原料になるのです。

糸芭蕉に捨てるところなし。

キレイに不純物が取れると、少しづつ束がほどけ、糸のようになっていきます。

左手で持っていた部分を逆に持ち替え、根の方15㎝も、竹のハサミでシャーとしごきます。

これをひと束づつ、丁寧に繰り返し行います。

かなり根気のいる作業ですが、参加している方たちと語り語りしながらやると、楽しい作業になりました。

昔はシマ(集落)の協同作業として、糸芭蕉をしていたそうです。

それだけ人手がいるし、手間がかかるし、シマをあげてしないと成り立たなかったのでしょう。

④ウー(苧)うみ

最後に図書館2階へ戻り、はた結びの練習です。この結び方は大島紬と同じです。

不純物を取り除いた糸芭蕉は風通しの良い日陰で乾かし、クルクル巻いてチング巻きにして保存します。

糸にする際は、しばらく水にチング巻きを付け、根を左手に持ち、右手で希望の太さに裂いていきます。

何本か裂いたら、糸の端と、次の糸の根の方をはた結びします。

これで糸芭蕉の糸の完成です。

糸芭蕉には、常に水分が必要なので、糸をうむ時、機織りをする際、必ず水分を与えてあげるそうです。

現在は芭蕉布といえば、沖縄が主流ですが、昔は琉球王国へ奄美大島の芭蕉の糸を輸出していたり、江戸時代の奄美大島の人々は芭蕉布の着物を付けていたり、奄美大島と芭蕉は昔は深い関わりがあったようです。

奄美大島特産の大島紬のベースになったのも、どうやら芭蕉布らしいのです。

そんな興味深いお話も、内山先生から伺い、ますます芭蕉布世界へ引き込まれた一日でした。

次回12月8日は、芭蕉糸でコースターを織ります。皆さんで、トントンしちゃいましょう。

11月24日(日) 瀬戸内町古仁屋

調査員 a.s

秋晴れの爽やかな気候の中、芭蕉糸の親子ワークショップが始まりました。

今回のワークショップは、瀬戸内町文化遺産活用実行委員会主催による

平成25年度伝統文化親子体験教室事業「芭蕉の糸とコースターつくり」というものです。

今回は、「芭蕉の糸作り」を親子で楽しく学び、作るワークショップ。

芭蕉といえば、食べるバナナを浮かべる人が多いことでしょう。

実は、芭蕉には実を食べる実芭蕉と幹から繊維を取る糸芭蕉があるのです。

今回の主役は、この糸芭蕉です。

まずは瀬戸内町立 図書館・郷土館 で、ご指導頂く内山先生のお話や今日一日の予定を聞きました。

奄美市名瀬を中心に活動されている「あまみ~るクラブ」代表の内山初美先生は、笑顔がステキで、織物に対する愛情たっぷり。

糸芭蕉に関わられて10年ほどだそうで、ご自分でも芭蕉布を織ったり、沖縄や沖永良部島の工房を訪ねたり、

研究熱心でお話に引き込まれました。

総勢30名ほどの参加者たちは、親子の方や芭蕉に興味のある女性など…

皆さん、ワクワクした表情です。

いざ、芭蕉を倒しに須手へ車移動。

①ウー(苧)剥ぎ

糸芭蕉の根元20㎝より、ノコギリで切ります。

驚くほど、水分たっぷりの芭蕉ちゃん。

この液が洋服に付着すると、染みになりますので、ご注意くださいな。

切ったところから、1メートルの長さに上部も切り落とします。

親子は交代しながら、息を合わせて協力作業。子供でも簡単に切れます。

この糸芭蕉を倒す作業は、10月~2月の寒い時期に行うもので、春から夏の間に芯止めという葉の生えている上部を切り落とす手入れをします。

この手入れをすることにより、花や実や葉に行き渡る栄養を幹に蓄え、上質な糸になるのでしょう。

だいたい3年が、刈り取りに適した時期で、それ以上になると繊維が硬くなるそうです。

さぁー、図書館前庭へ戻り、次の作業です。

倒した糸芭蕉を根元を上に向け、外皮を剥がします。

ここでもったいない精神は必要ありません。これでもかとガシガシ剥きます。キレイな薄緑色になるまで、ドンドン剥きます。

次が肝心な糸となる皮を剥ぐ口割い(くちわい)作業です。

引き続き、根元を上に向け、幅1~1.5㎝にナイフで切り込みを入れ、下まですーっと剥ぎ取ります。

切り込みを入れてから、体を後ろへ倒していくと、キレイに下まで取れるようです。

ここで重要なことは、剥ぎ取った繊維の根元は根元で持っておくこと。

これが、糸になるときに重要です。

この作業は子供たちがハマっていました。

親が糸芭蕉の幹を支え、子供が皮を剥ぐ。

回数を重ねるごとに、上手に剥ぐことが出来るようになり、楽しそうです。

糸芭蕉の繊維は、内側ほど良質で、着物や帯を織る糸になります。

外側はアクセサリーやコサージュなどに用いられています。

いつもは3種類に分けるそうですが、今回は、内側と外側の2種類に分けました。

江戸時代に記された『南島雑話』では、なんと6種類に分けていたそうです。

最後に片手に握れる剥ぎ取った繊維を、少しだけ根元を出して、3つに折り曲げます。

根元から1本取り出し、3つ折りにした部分にクルクル巻き付け、重なり合った部分に挟み込んで完成。

②ウー(苧)炊き

大きな鍋に灰汁を入れ、鍋の縁から反対側の縁までロープを敷いておきます。ロープはひっくり返す際に役立ちます。その上に3つ折りにした外側の糸芭蕉を入れてマキで炊きます。

外側と内側では炊く時間が違います。

硬い外側は沸騰してから10分、ひっくり返して20分。柔らかい内側は沸騰してから10分、ひっくり返して10分。

これはあくまで目安の時間で、その糸芭蕉や灰汁によっても異なるとのことです。

この煮ている時間に、ランチタイム。

気持ちの良いお天気なので、持参したお弁当を広げれば、まるでピクニック。

焼き芋をする焚き火が始まり、子供たちは駆け回り、穏やかな時間です。

おっと、煮えてきたようです。

キラキラ薄ピンクに輝いていた糸芭蕉が渋い黄金色に変化していました。

大きなボールに煮えた糸芭蕉の束が崩れないように引き上げ、

少し煮汁をかけ、糸芭蕉の葉を被せ蒸らします。

今回は糸芭蕉の葉をフタにしましたが、ナイロン袋などでもいいようです。

しばらく蒸らした後、ボールに水を入れ、束を崩さないよう慎重に洗います。

2度ほど洗ったら、今度は水切りです。

穴のあいた容器に糸芭蕉の束を並べ、上に おもし をします。今回は30分ほどの水切りでしたが、

一晩しっかり水切りする工房もあるそうです。

同様に内側も煮て、蒸して、水切りです。

③ウー(苧)挽き

さぁー、クライマックスの作業です。

水切りした糸芭蕉の束を広げ、その中からひと束を取り出し、根の方15㎝ほどの部分を左手で持ち、竹のハサミを右側へ引き、不要物をしごき落とします。

これでもかと、しごき落とします。

ヌチャヌチャした不純物が竹のハサミに残ります。

この不純物はゴミではなく、なんと紙の原料になるのです。

糸芭蕉に捨てるところなし。

キレイに不純物が取れると、少しづつ束がほどけ、糸のようになっていきます。

左手で持っていた部分を逆に持ち替え、根の方15㎝も、竹のハサミでシャーとしごきます。

これをひと束づつ、丁寧に繰り返し行います。

かなり根気のいる作業ですが、参加している方たちと語り語りしながらやると、楽しい作業になりました。

昔はシマ(集落)の協同作業として、糸芭蕉をしていたそうです。

それだけ人手がいるし、手間がかかるし、シマをあげてしないと成り立たなかったのでしょう。

④ウー(苧)うみ

最後に図書館2階へ戻り、はた結びの練習です。この結び方は大島紬と同じです。

不純物を取り除いた糸芭蕉は風通しの良い日陰で乾かし、クルクル巻いてチング巻きにして保存します。

糸にする際は、しばらく水にチング巻きを付け、根を左手に持ち、右手で希望の太さに裂いていきます。

何本か裂いたら、糸の端と、次の糸の根の方をはた結びします。

これで糸芭蕉の糸の完成です。

糸芭蕉には、常に水分が必要なので、糸をうむ時、機織りをする際、必ず水分を与えてあげるそうです。

現在は芭蕉布といえば、沖縄が主流ですが、昔は琉球王国へ奄美大島の芭蕉の糸を輸出していたり、江戸時代の奄美大島の人々は芭蕉布の着物を付けていたり、奄美大島と芭蕉は昔は深い関わりがあったようです。

奄美大島特産の大島紬のベースになったのも、どうやら芭蕉布らしいのです。

そんな興味深いお話も、内山先生から伺い、ますます芭蕉布世界へ引き込まれた一日でした。

次回12月8日は、芭蕉糸でコースターを織ります。皆さんで、トントンしちゃいましょう。

11月24日(日) 瀬戸内町古仁屋

調査員 a.s