2015年08月20日

夏の自由研究に!

8月も後半に入りました。

そろそろ夏休みの宿題や自由研究の追い込みに入っている時期ではないでしょうか?

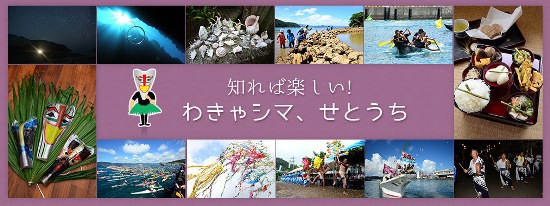

シマのことについて,もう少し知りたい!調べたい!と思っておられる方は,

どうぞ,以下のwebサイトをご覧ください!

『せとうちなんでも探検隊』

※webサイト内,各カテゴリー掲載の画像をクリックしていただくと,詳細情報を見ることができます。

※『せとうちなんでも探検隊』の中身は ↓ の通りとなっております。

シマの時間

ヒギャジマン・ブログの転載記事です。

シマの年中行事や,歴史,シマ独特の用語の説明などを,ご紹介しています。

シマの生活 / シマの行事 / シマの歴史 / シマの自然

シマの紹介

各集落の歴史,集落空間など,集落情報を見ることができます。

いろいろな地図 / 古仁屋地区 / 西方地区 / 鎮西地区 / 実久地区

シマの自然

奄美に生息する動植物をご紹介しています。

シマの自然 / 植物 / 動物 / 昆虫 / 野鳥 / 海洋生物

※「海洋生物」のカテゴリーより ⇒ 「危険生物」

写真をクリックしていただくと,生物の特徴やかまれた時の症状,応急処置法などを知ることができます。

※ブログ記事より ⇒ 「奄美産の貝類調査」

シマの食

シマの生活にはかかせない行事食や,食材,レシピなどをご紹介しています。

行事に関する食 / 島の食材 / 島のレシピ / わきゃシマジマン

講座

今までに行った講座の活動記録を公開しています。

***

シマの自然や歴史,文化,郷土料理のレシピなどなど,

皆様にとって役立つ情報であると幸いです。

2015.8.20

隊長 鼎

2014年09月22日

「ふてぃむちと型菓子作り」 あまみしま博覧会2014夏

あまみシマ博覧会 「親子でdo(どぅ?)ふてぃむち体験do(どぅ?)」

が,瀬戸内町中央公民会で開催されました。

あまみシマ博覧会2014夏

参加者は3歳~79歳まで!

定員を上回る参加者で,ワイワイ・ガヤガヤ楽しくお菓子作りを楽しみました。

(主催者:わ―きゃシマ未来像検討会)

関連記事はこちら → 「昔なつかしいお盆料理教室」

***

まずは,「フティムチ作り」

「フティムチ」 とは,蓬餅(よもぎもち) のこと。

ムチガシャ(クマタケランの葉)で包んだ餅のことをいいます。

カシャの葉の詳細について → 「サネンのサマリのさわり」

まずはカシャの葉を洗います。

そして,葉をハサミで切っていきます。

次は,ペースト状にしたヨモギ(下ゆで済)と黒糖粉,餅米粉,水を入れこねた餅を丸めて葉で包みます。

そして,蒸し器へ。

さぁ,蒸しあがったかな~。

蒸し時間は約30分。

調理室は,フティムチの良い香りでいっぱいに。

葉の色が青々した緑色から,しょんぼりした緑色へと変わっていますね。

続きまして,「型菓子(かたがし)」作り。

別名「むすこ」ともいいます。

一昔前はお盆前になると,各家々で作られていた「型菓子」。

(「型菓子」はお盆のお供え品のひとつなのです)

最近では,型菓子を作るご家庭も少なくなっています。

今回の材料は 菓子粉と水あめ,黒糖粉,白砂糖(上白糖),黒糖焼酎,お湯 です。

まずは,菓子粉と黒糖粉をふるいにかけます。

そして,混ぜ混ぜ。

霧吹き(お湯,水あめ,黒糖焼酎)を掛けながら,さらに混ぜ混ぜ。

ここで全体がしっとりするまで混ぜ合わせていきます。

木型にしっかりと材料を押し詰めていき,表面を平らにしていきます。

余分な材料を落とし,麺棒で木型を「こんこん」と叩いて,型離れをよくします。

まずは、講師の「川上節子」さんがお手本。

木型をひっくり返して・・・ドキドキ

上手にできました! 良かったね!

今回は黒糖の他,白砂糖の型菓子も作りました。

白,黒,ミックスと,見た目にも味があっていいですね。

****

お菓子作りが終わると,参加者全員での試食タイム!

主催者の方から,マンゴー&パッション・ゼリーとピーナッツ味噌のプレゼントも!

これも手作り。とっても美味しかったです(ありがとうございました)。

8月の熱気ただよう調理室の中でしたが,

参加された皆さんは,シマのお菓子作りをとても楽しんでいました。

「食」 から知るシマの魅力,また体感して欲しいですね。

2014.9.20

古仁屋

埋蔵文化財調査員 鼎さつき

2014年06月07日

ゴガツゴンチ “あくまき” “菖蒲”

本土では 端午の節句の日、ですね。

瀬戸内町ではゴガツゴンチの節句に、ガヤマキ(ガヤで巻いたちまき)を作り、

紫蘇漬けのらっきょうを食べていました。

去年の記事はこちら → ゴガツゴンチの「あくまき」「ちまき」

瀬戸内町のゴガツゴンチ

ゴガツゴンチのゲートボール

現在では、紫蘇漬けらっきょうを食べるよりも、

ゴガツゴンチに「あくまき」を食べる家庭の方が多いかもしれません。

これが「あくまき」

家庭では、黒砂糖ときなこをまぶして食べるのが定番、でしょうか。

「あくまき」は主に南九州において端午の節句に作られるお菓子。

その作り方はもち米を灰汁に一晩漬け、孟宗竹の皮に包み灰汁で煮ます。

シマでは孟宗竹の皮ではなく、さらしを細長い袋状に縫い、そこにもち米を入れて「あくまき」を作りました。

(シマには孟宗竹が少ないため、さらしを代用したのかもしれませんね。)

五右衛門風呂が多かった時代。

木を燃やして風呂の湯を沸かしていました。

そして、焚口にたまる木灰は、「あくまき」作りにかかせないものでした。

現在はお店で木灰が売られているんですよ。

中には作り方を教えているお店も。

手順は簡単そうですが、やはり家庭で作るのはなかなか難しいような・・・

「あくまき」は灰汁を使って作るお菓子なので、もちろんアルカリ食品。

ミネラル豊富な健康食品なんです。

そして保存性、腹もちに優れています。

***

瀬戸内町では年間を通し、「あくまき」が主にスーパーや商店、製菓店で売られていますが、

ゴガツゴンチ前になると、いつも以上にたくさんの「あくまき」が店頭に並びます。

生活様式が変わり、自宅で「あくまき」を作ることがなくなった家庭も、

お店で「あくまき」を購入し行事食を続けているんですね。

この「あくまき」はきなこ付き。

製造元によって、色や味、食感が異なるので、食べ比べ、なんてのもおもしろいかもしれません。

そうそう!

「あくまき」は包丁で切るよりも、糸で結び切った方がきれいに切れるんですよ。

***

「あくまき」が大好きという方、いらっしゃいますか?

子供の頃、私は「あくまき」が大の苦手でした。

自家製やご近所さんからいただく「あくまき」は、色も濃く

口の中に入れると、舌がビリビリする危険な食べ物・・・といった印象。

「どうして食べないといけないの?」と思いつつ、

黒砂糖ときなこをたっぷりつけて、涙ぐみながら食べた記憶があります。

子供時代の味覚、触覚を刺激した食べ物は、大人になっても忘れられないもの。

「あくまき」を見ると、ゴガツゴンチを思い起こします。

そして、ゴガツゴンチといえば、「菖蒲」

町のお店の店先では、バケツに入った菖蒲がお出迎え。

「菖蒲」はお風呂に入れるだけでなく、

仏壇やお墓に供える “仏花” として用いる家もあるようです。

「菖蒲」には “魔除け” や “鬼除け” の意味があるようで、

仏花として供えるほかに、

家の軒先にさげたり、

床の間に飾る家もあったとか。

今でもこの習わしを続けている家庭はどのくらいあるのでしょうか?

菖蒲湯の香り漂う、ゴガツゴンチの夜。

「あくまき」を食べると共に、

いつまでも、続いていって欲しい、シマの伝統行事です。

***

〔参考文献〕

瀬戸内町誌(民俗編)

瀬戸内町・古仁屋、阿木名、清水、嘉鉄

2014.6.6

埋蔵文化財調査員 鼎さつき

2014年05月01日

「隊長 いしゅび摘みへ行く」の巻

せっかくのお休みだったのですが、峠では霧が立ち込め、小雨も振り、少し肌寒い天気…

「イシュビ」とは“野イチゴ”のこと。

隊長が小さい頃は、銀玉鉄砲片手に遊びの合間をぬって、友達と競って食べていました。

そんな経験のあるシマッチュ!けっこういるのではないでしょうか?

いますよね?。。。

子どものころは、野イチゴを摘みに行くと、ハブに気をつけなさい!と良く注意されたものです。

実際、この時期からハブも活動をはじめ、イチゴに誘われた小動物を狙って野イチゴ近くにいるようですので、

イシュビ摘みには細心の注意を払ってくださいね。

こちらの大きな花は、「リュウキュウバライチゴ」の花。

「リュウキュウバライチゴ」の実。

リュウキュウバライチゴの時期は過ぎていたのか、思っていたほど収穫ならず…残念。

こちらは、「ホウロクイチゴ」の花。花よりも葉っぱのインパクトが強いです。

「ホウロクイチゴ」の実。

リュウキュウバライチゴに比べると、粒が大きく、色もピンク?オレンジに近いかな?

雨に誘われ現れた、全長15センチの巨大ナメクジも!!

晴天の時とは、一味違う生物の観察もできました!

こちらは、クロウサギの糞。

クロウサギも野イチゴを食べに出てきているのでしょうか?

さて、本日の成果です。

黄色いイチゴは「リュウキュウイチゴ」の実です。

オレンジ色のホウロクイチゴはこれから増えていくと思われます。

そして,今回摘んだイシュビで作ったスイーツ!

スムージー!!!

リュウキュウバライチゴは色々なスイーツに展開できそうですね。

***

「いしゅび摘み」

小さいけれど、シマの四季の移ろいをしっかり感じさせてくれる山の楽しみ方のひとつですね。

この時期のシマでは、桑の実も色づく頃。

野山の恵みを口いっぱいに感じられる季節です。

もうすぐ長雨がやってきます。

奄美に訪れる春を感じるわずかな期間。

童心にかえってイシュビを味わってみてはいかがですか?

くれぐれもハブには注意してくださいね。

(隊長からのお願いです)

瀬戸内町・古仁屋

S.B.I 隊長鼎

2014.5.1

2014年02月07日

製糖シーズン到来!

春先の4月頃まで行われています。

黒糖は暖かい季節に太陽の光をいっぱい浴びて育ったウギ

(※島の言葉でサトウキビを「ウギ」といいます。)から作られ、

寒い季節に製糖するのが一般的です。

加計呂麻島には現在製糖工場が3軒あるのですが、今回は野見山で行われている1件の製糖工場で黒糖ができるまでの工程をレポートさせていただきました。

昨シーズンから私も冬場のアルバイトで大変お世話になっている製糖工場なので

仕事をしながらの実体験のレポートになります。

製糖の始まりはウギ刈りから始まります。これがまた難儀な仕事です。

ウギはタケノコのように表皮で覆われているので、根元から倒されたウギの皮を

鎌を使ってむいていきます。この日のウギ刈りの場所は徳浜。

上の写真でもなんとなくわかるように、根元から倒されたウギが

ある程度の量で一山ずつ置かれていきます。

これを一山ずつむしり手(表皮を鎌ではがす人)が手作業でむしっていきます。

使う道具はちょっと変わった形の鎌。

昔は普通の一本歯の鎌でむしっていたようですが、

時代と共に道具は進化して、先の二股に分かれている所に

ウギを挟んで皮をむいていきます。

刃先や根元の根っこを切る時は中央の歯の部分を使います。

まさに便利な道具ですね。

ウギの頭の部分は、このように葉がついているのでむしる時に切り落とします。

葉を切り落として皮をむいた状態はこんな感じ。

むしったウギはこのように一束にまとめ、運びやすいように

紐でくくっておきます。

後程運ぶ人の事を考えて、あまり重くならない程度の量が目安です。

これくらいの一束でもかなり重たいと思うのですが、

運ぶのも難儀な力仕事です。

だいたいウギ刈りは2~3日程度。製糖する量の分だけ刈り取られます。

このようにまとめられたウギはユニックでトラックに積まれ、

野見山の製糖工場まで運ばれていきます。

さて、ウギを製糖工場に下していよいよ製糖の段階に入っていきます。

こちらの製糖工場では不定期の日曜日に製糖が行われています。

工場の外から搾り機にウギが入れられ、甘い搾り汁を採集します。

搾った汁と絞りかすは別々に。

絞りカスは窯で火を炊く際に使われたり、

置いて後程肥料などの農業用に使われます。

ウギの汁を窯で炊いていきます。

製糖工場によって作り方に違いはあるのでしょうが、ここでは窯が3つに分かれ

煮立てていきます。灰汁が出てくるので丁寧に灰汁取り作業が行われます。

この段階で石灰が入り、黒糖の硬さなどを調節していくそうです。

2番目中央の窯。

この時の窯の蒸気はミネラルがたくさん含まれていてお肌にも良いそうです!

いちばん最後の3番目の窯。

ここでは水分を十分にとばしていきます。

飴状の蜜のような感じに変わって黒糖蜜になります。

窯の次は撹拌機へ。

300℃以上の暑い黒糖蜜を素早く撹拌機に投入。

固まらないように撹拌機で回しながら、黒糖を冷ましていきます。

撹拌機でまんべんなく混ぜられた黒糖は、少し熱が取れた状態で場所を移され

切る工程に入っていきます。

まだ素手で触るとかなり熱い状態なのですが、

熱いうちに木のへらで伸ばしていきます。

冷めてしまうと固まってしまうので、ここでも手早く作業が行われます。

切る時はステンレスのへらを使います。

切られた黒糖は粗熱を取り箱に詰められます。

通常販売される黒糖は、この後手作業で測り袋詰めされて出来上がりです。

撹拌機で冷めるまで混ぜて「サタ」と呼ばれる黒糖の粉末も作れます。

袋づめされた加計呂麻生まれの「がんみつ黒糖」です。

100%さとうきび。全ての作業工程が手作業。

通常の黒糖より白っぽいのですが、これは灰汁取りを丁寧に行っているからです。

味もエグみがなく、純粋な蜜の味。

オーナーのこだわりで、自分の育てたウギ以外は一切使ってないので

生産量も限られているので、まさに幻的な黒糖です。

奄美ではお茶を飲みながら、黒糖をつまむ習慣がありますが

本当に食べると止まらない美味しさなので癖になります。

追加おまけ写真ですが、

撹拌機に移す前の飴状の黒糖蜜を割り箸につけてもらいました。

水あめのように伸びてしかもアツアツ。

製糖工場でしか食べられない裏メニューとも言えるでしょう(笑)

島の人が子供の頃は割り箸を持って製糖工場に遊びに行き

おやつに蜜糖をおねだり目当てに遊びに行ったそうです。

黒糖はお茶受けとして食べるだけでなく、島料理や黒糖焼酎に欠かさない

食材の一つ。

昔はウギを育てる一般家庭が多かったようで、

私の住む諸数も盛んだったと言います。

隣近所の婆ちゃんに私がウギ仕事に行く話をすると

「あんたもウギしてるの?難儀な仕事感心ね~若い頃を思い出す。」と

喜んでくれるのが何だかちょっぴり嬉しく誇らしく思います。

今はこうして島の産業的に繋がれていると思うのですが、

どんな形としても、このような島の伝統や文化である

島の個性は受け継いで、後世に残していきたいものです。

長くなりましたがレポートは以上です。

まだ製糖シーズンは始まったばかりなので、

これから美味しいできたての新糖を、

皆さんもぜひお試しください。

加計呂麻島、諸数在住

須崎 まさこ

2014年02月01日

奄美の正月料理 「三献」

平成26年1月31日(金)は、旧暦の一月一日でした。

昔は、旧暦で祝っていた正月も、今では、新暦でお祝いしていますね。

皆さんは、今年のお正月、どのようにお過ごしになりましたか?

シマに帰省して、久しぶりに友人や家族と過ごされた方もいらっしゃったのではないでしょうか?

帰省する楽しみの一つは、やっぱり 「我が家の味」

中でも、お正月にいただく料理はいかがだったでしょうか?

本土のお正月料理といえば 「お雑煮」 や 「お節料理」 が浮かびますね。

シマでは、 「三献」 と言われる料理が、お正月料理として食されています。

「三献」とは、一の膳、二の膳、三の膳からなるお祝いの席で提供される料理のこと。

または、その飲食形式をさす言葉でもあります。

現在は、主にお正月に食べられる料理となっているようです。

奄美大島でも地域によって異なりますが、 「三献」 で提供される料理は以下のようです。

「一の膳」 吸物(餅吸物:餅、海老や蒲鉾、野菜等が入る)

「二の膳」 刺身

「三の膳」 吸物(餅無吸物:豚、魚、鶏、海老、蒲鉾、野菜等が入る)

そして 「三献」 の特徴のひとつ。

それは “膳を食べ終える毎に一献、合計三献のお酒をいただく” ことのようです。

また、一の膳の前に、塩、さきいか、昆布からなる 「シュームリ(塩盛)」 をいただいたり、

三の膳を食べ終わった後、 「ヒムン(干物)」 と呼ばれる焼き魚をいただいたり、

「三献」 が終わった後に、大晦日に食べる 「豚骨」 や本土のような お節料理 をいただく家庭も。

各家庭、各シマでいろいろな 「三献」 の料理があるようです。

『南島雑話』(幕末の奄美大島の生産・民俗・年中行事、動植物などを記録した資料)では、

「三献」で提供される献立に

「雑煮、吸い物、刺身(二切)、豚汁、硯蓋、丼、多台、焼酎」

などがあると記されています。

現代の「三献」料理の献立に通ずる物もありますね。

昨年、瀬戸内町文化遺産活用実行委員会では、メールやFacebookで、

皆さんの家庭で食べられている 「三献」 の写真投稿をお願いしました。

「お宅の三献教えてください!」

皆さんから送っていただいた大切なデータ。

今回、やっと記事にすることができました!

データを送っていただいたのは、奄美大島にお住まいの20家族。

調査にご協力いただき、本当にありがとうございました。

それでは、皆さんの 「三献」 料理をご覧ください。

瀬戸内町

【O家】

このお宅ではお酒をお屠蘇セットでいただいていますね。

餅の入った吸物をシマでは 「ムチズイムン(餅吸物)」 といいます。

お刺身にタコも良く見かけます。

こちらは生麩入り。

たくさんの具材が入って美味しそう。

「豚骨」 には厚揚げや蒟蒻なども。ハートの人参が可愛いですね。

【F家】

こちらのお宅では、お膳を使用していますね。

「三献」 では、かつて一膳ずつ料理が運ばれていたそうです。

お刺身と吸物には 「ソージ(かんぱち)」 を使ったそうです。

昔からお正月用の魚として、 「ソージ」 は人気の魚だったようですよ。

三の膳は 「ィユンシル(魚の吸物)」 ですね。

【I家】

床の間には立派なお正月用のお飾りが!

瀬戸内町では鏡餅や生け花の他に、ウディ(カブ)を飾る家庭があります。

ウディは黄色い花をつけるので、 「クガニバナ(黄金花)」 と呼ばれています。

(写真ではちょうど花の部分が切れていますね・・・)

綺麗でたくさん花をつけているものをお正月飾りとして好んで飾ります。

ウディは橙や松などとともに、縁起の良い飾りものなのです。

こちらは 「シンカン」 と呼ばれる吸物です。

「シンカン」 は蓋付陶磁器碗をさす言葉でもあるようですね。

瀬戸内町では 「シンカン」 を三の膳でいただく家庭があるようです。

「ヒムン」 と 「シュームリ」 両方をいただくようですね。

「ヒムン」 はその名の通り、かつては塩漬けの干物を食べていたようです。

現代の 「ヒムン」 は、尾頭付きの鯛が主流のようです。

【N家】

「三献」 が終わった後にいただく料理も撮影していただきました。

金柑や豆の甘露煮、地豆(ピーナッツ)や酢の物なども。

こちらのお酒は 「カラカラ」 と呼ばれる酒器でいただくようですね。

こちらのご家庭でも 「ヒムン 」と 「シュームリ」 両方を食べるそうです。

仕切りのある皿に入って出される料理を 「オードブル」 と呼んでいます。

オードブルはお祝いの席などで出される料理です。

【S家】

「三献」 でだされる料理を一枚の写真におさめていただきました。

こちらのお宅でも三の膳に 「シンカン」 をいただくようです。

【K家】

こちらも 「三献」 の料理を一枚に。

お刺身はタコ。

吸いついて離れないのが縁起が良いとか。

「シンカン」 に入った魚が分厚くて美味しそう!

こちらでも 「三献」 が終わった後は、 「豚骨」 をいただくようですね

【M家】

「シンカン」 に蒟蒻やウム(里芋)が入っていますね。

昔は 「三献」 の吸物の具材に、必ずウムやコーシャ(山芋の一種)が入っていたそうですよ。

【F家】

こちらのお宅では、1人ずつ 「三献」 料理が膳にのせられていました。

他の写真をお見せできないのが残念ですが、こちらのお宅では 「三献」 をオモテ座敷(床の間のある部屋)でいただいていました。

家長を上座に家族がシャーマジキ(正座)をして、 「三献」 の膳を囲んでいる様子は、ちょっと昔のシマのお正月の様子を見ているようでした。

【F家】

こちらのお宅の吸物も具だくさん!

食べ応えがありそうですね。

こちらは魚、豚、鶏肉が入ったお吸物。

なんとも贅沢な一椀ですね。

おばあちゃん家の 「三献」 料理も撮影していただきました。

こちらでは 「シンカン」 を使用していますね。

おばあちゃんのお話しでは、 「シンカン」 はお客様用にお出しする吸物なんだそうですよ。

【T家】

なんとも、豪華なお正月料理の数々ですね。

奥の重箱にはコーシャが入っていますね。

赤紫色をしたコーシャの塩煮もお正月料理の重要な一品でした。

お刺身はイカのようですね。

こちらのお宅でも三の膳は 「シンカン」 ですね。

【H家】

こちらのお宅では・・・まずは 「餅吸物」 をいただきます。

そして、お刺身。

続いて、魚の吸物。

これにて 「三献」 は終わるのですが・・・。

この後に 「シンカン」 を食べるのです。

こちらのお宅では、 「三献」 が終わった後に 「シンカン」 をいただくそうです。

とても驚きました!

【H家】

こちらのお宅の 「シンカン」 はお汁無し!

「シンカン」 は 「煮物」 なんだそうですよ。

「オードブル」の品々 は本土のお節料理と似ていますね。

【M家】

吸物の具材を撮影していただきました。

準備をされるお母さんだからこそ撮ることができた写真ですね(貴重な写真、ありがとうございました!)。

吸物の具材は一品毎に下準備が異なります。

手間暇かけて、作られた三膳ですね。

宇検村

【U家】

「三献」 でだされる料理を一枚に。

赤うるめの唐揚げが目を引きますね。

こちらは「餅吸物」、具だくさんですね。

三の膳の吸物は豚肉に三角形の豆腐入り!

豚骨

こちらは「年取り餅」。

「年取り餅」は大晦日に豚骨と一緒に出されますが、新年にも食べるんですね。

大和村

【F家】

こちらのお宅では、「シュームリ」をいただくんですね。

一の膳の餅吸物は具だくさん。

三の膳は豚の吸物のようです。

龍郷町

【K家】

「シュームリ」は床の間飾りと一緒に、置かれていますね。

こちらのお宅の餅吸物も具だくさんですね。

三の膳の吸物は豚の吸物。

器は陶磁器で、瀬戸内町の「しんかん」と似ていますね。

奄美市

【T家】

こちらのお宅も餅吸物は具だくさんですね。

三の膳の吸物は鶏肉が入るそうですよ。

【M家】

結びネギがお祝いの椀にふさわしい具材ですね。

三の膳は鶏の吸物。

大根や人参も入っていて美味しそうですね。

【I家】

こちらのお宅の三の膳は豚の吸物。

陶磁器碗に入っており、瀬戸内の町「しんかん」と似ていますね。

【K家】

こちらのお宅では「シュームリ」をまず最初にいただくそうです。

一の膳の餅吸物。

三の膳は鶏の吸物。

山盛り入っているのはササミ。

美味しそうですね。

こちらのお宅では「三献」が終わった後に、豚骨入りの「やさい」と呼ばれる煮物をいただくそうです。

*****

今回は、瀬戸内町13家族、宇検村1家族、大和村1家族、龍郷町1家族、奄美市4家族の 「三献」 料理をご紹介しました。

一度に20家族の「三献」料理を目にする機会は、なかなかありません!

奄美大島だけでも、「三献」料理の内容が多種多様であることを知ることできました。

各家庭ならではの習わしに沿い、続けられてきた 「三献」 という儀式。

みなさんから送っていただいた写真からは、料理を囲み集う家族の姿が見えるような気がしました。

新しい年を家族みんなで祝う。

本当に素晴らしいことだと思います。

いつまでも続いていってほしい、シマの伝統行事です。

今回、「三献」料理の調査にご協力くださった皆さん、本当にありがとうございました!

*****

〈参考文献〉

『南島雑話』

瀬戸内町・古仁屋

S.B.I 調査員 鼎さつき

2014.1.31

2013年12月31日

奄美の年末・正月準備

本年ももう終わってしまいますね。

年末の休みに入り、町中でも慌ただしく正月準備に追われています。

特に、お店ではシマならではの正月用品が並ぶようになってきました。

今回は、瀬戸内町で見られた、年末・正月準備風景を記録しました。

阿木名集落 「阿木名ふれあい市」さん

「阿木名ふれあい市」さんは、集落の皆さんが育てた野菜などを持ち寄って販売する場所。

お店前にはお正月の門松セットや仏花セットなどが置かれていました。

店内の様子。

訪れた時間帯が遅かったのですが、この品揃え。

以前、朝7時過ぎにお店に行ったことがありますが、たくさんの買い物客で賑わっていました。

正月用の金柑でしょうか。

大きくて驚きました。

続いて、古仁屋 「丸平おみやげ店」さん

お土産を買いにではなく・・・

お目当ては「鰹節」

この日は生憎の雨模様のため、鰹節は店内に。

晴れた日にはお店前で鰹節の日光浴風景を見ることができますよ。

店内には椎茸も。

綺麗にパックされ、量も大きさもちょうど良さそう。

お正月のお吸い物用に最適ですね。

これは、鰹節削りマシーン。

正月前は特に忙しいそうで、この日はお孫さんがお手伝いしていました。

削られた鰹節を、わっしと掴んで袋詰め。

鰹節はグラム売りしてもらえます。

お吸い物用に、他の地産商品と一緒に贈答される方が多いそうです。

お次は、古仁屋 「魚屋さん」

島の正月にお魚もかかせません。

これは、贈答用の魚。

お正月用に島外の親戚へ送られる方もいらっしゃるそう。

写真左がソージ(カンパチ)。赤い魚はハージン(スジアラ)、奄美の最高級魚です。

お値段を聞いて、びっくり!

お正月用に奮発して購入してみるのも良いかもしれませんね。

他のお魚屋さんでは、こんなものも!

シマの正月にかかせない、「ヒムン」!!

奄美の正月料理では「三献」と呼ばれる料理を元旦にいただきます。

瀬戸内町では「三献」に、ヒムン(干物)を食する家もあります。

ヒムン用には鯛を購入される方が多いそう。

お魚屋さんで焼かれた鯛も、いいものですね。

いつもは、パンを置いてある古仁屋 「大丸パン」さん

年末の商品棚には、このようにお餅が鎮座。

鏡餅だけでなく、吸い物用の「のし餅」も売っていました。

古仁屋 「新栄青果」さん

こちらもお店前には、正月用の花や野菜・果物が並んでいました。

鏡餅に敷く「うらじろ」

「みかん」と、ざっくり紹介されています。

ちょっと赤みの強いのが「あかみかん」、黄色っぽいのが「ポンカン」です。

「今年のポンカンは味が良いよ~」と、お店の方から1個おすそわけにあずかりました。

食べてみると、みずみずしくて甘かったです。

コタツのお供にいかがでしょう?

切干大根にコ―シャ(山芋の仲間)、生姜

こちらも、年末料理や正月料理にかかせない食材です。

お店奥では、ティバンシャ(リュウキュウツワブキ)の準備に大忙し。

お手製の「ティバンシャ・裂きマシーン?」

ティバンシャを網目状の針金に通すことで、縦に4分割になる仕組みのよう。

ティバンシャは奄美の大晦日に欠かせない「豚骨(ゥワンフゥニィ)」の食材のひとつです。

これが「ティバンシャ」

島外のツワブキと似ていますね。

でも、シマのツワブキの方が繊維とアクが強く、下処理が大変なようです。

ティバンシャを湯がく香りがしてくると、「あ~、もうお正月だな~」と感じますね。

古仁屋 「池田精肉店」さん

お店前には橙やポンカン、パイナップルも。

こちらのお店のお肉は、なんと自家生産豚肉!

豚を潰す日が決まっているので、予約して購入する方もいるそうです。

これは、「塩豚」

冷蔵庫の無い時代、年末に用意された豚肉は塩漬けにして保存されました。

お店で売られている「塩豚」は3日間塩漬けにしたものだそうです。

また、「豚骨」用のお肉にはアバラ肉、三枚肉、ヘラ骨など骨付き肉が使われるそうです。

*********

奄美の大みそかに欠かせない料理「豚骨(ゥワンフゥニィ)」

「豚骨」は、ティバンシャと塩漬けした豚の骨付き肉の煮物のことです。

これは島外でいうと、大みそかの「年越しそば」にあたる料理でしょうか。

今日は、大晦日。

夕食が近付くにつれ、シマのあちこちで豚骨の香りが立ち昇ります。

島の年末年始を彩る食材。

シマの食を大事にすること。

それは、シマの歴史をも大切に後世につなげることでもあります。

年越しそばもいいけれど、「豚骨」もお忘れなく。

それでは、皆さん良いお年をお迎えください。

瀬戸内町・古仁屋/阿木名集落

S.B.I 調査員 鼎さつき

2013.12.31