2014年09月22日

「ふてぃむちと型菓子作り」 あまみしま博覧会2014夏

平成26年8月22日

あまみシマ博覧会 「親子でdo(どぅ?)ふてぃむち体験do(どぅ?)」

が,瀬戸内町中央公民会で開催されました。

あまみシマ博覧会2014夏

参加者は3歳~79歳まで!

定員を上回る参加者で,ワイワイ・ガヤガヤ楽しくお菓子作りを楽しみました。

(主催者:わ―きゃシマ未来像検討会)

関連記事はこちら → 「昔なつかしいお盆料理教室」

***

まずは,「フティムチ作り」

「フティムチ」 とは,蓬餅(よもぎもち) のこと。

ムチガシャ(クマタケランの葉)で包んだ餅のことをいいます。

カシャの葉の詳細について → 「サネンのサマリのさわり」

まずはカシャの葉を洗います。

そして,葉をハサミで切っていきます。

次は,ペースト状にしたヨモギ(下ゆで済)と黒糖粉,餅米粉,水を入れこねた餅を丸めて葉で包みます。

そして,蒸し器へ。

さぁ,蒸しあがったかな~。

蒸し時間は約30分。

調理室は,フティムチの良い香りでいっぱいに。

葉の色が青々した緑色から,しょんぼりした緑色へと変わっていますね。

続きまして,「型菓子(かたがし)」作り。

別名「むすこ」ともいいます。

一昔前はお盆前になると,各家々で作られていた「型菓子」。

(「型菓子」はお盆のお供え品のひとつなのです)

最近では,型菓子を作るご家庭も少なくなっています。

今回の材料は 菓子粉と水あめ,黒糖粉,白砂糖(上白糖),黒糖焼酎,お湯 です。

まずは,菓子粉と黒糖粉をふるいにかけます。

そして,混ぜ混ぜ。

霧吹き(お湯,水あめ,黒糖焼酎)を掛けながら,さらに混ぜ混ぜ。

ここで全体がしっとりするまで混ぜ合わせていきます。

木型にしっかりと材料を押し詰めていき,表面を平らにしていきます。

余分な材料を落とし,麺棒で木型を「こんこん」と叩いて,型離れをよくします。

まずは、講師の「川上節子」さんがお手本。

木型をひっくり返して・・・ドキドキ

上手にできました! 良かったね!

今回は黒糖の他,白砂糖の型菓子も作りました。

白,黒,ミックスと,見た目にも味があっていいですね。

****

お菓子作りが終わると,参加者全員での試食タイム!

主催者の方から,マンゴー&パッション・ゼリーとピーナッツ味噌のプレゼントも!

これも手作り。とっても美味しかったです(ありがとうございました)。

8月の熱気ただよう調理室の中でしたが,

参加された皆さんは,シマのお菓子作りをとても楽しんでいました。

「食」 から知るシマの魅力,また体感して欲しいですね。

2014.9.20

古仁屋

埋蔵文化財調査員 鼎さつき

あまみシマ博覧会 「親子でdo(どぅ?)ふてぃむち体験do(どぅ?)」

が,瀬戸内町中央公民会で開催されました。

あまみシマ博覧会2014夏

参加者は3歳~79歳まで!

定員を上回る参加者で,ワイワイ・ガヤガヤ楽しくお菓子作りを楽しみました。

(主催者:わ―きゃシマ未来像検討会)

関連記事はこちら → 「昔なつかしいお盆料理教室」

***

まずは,「フティムチ作り」

「フティムチ」 とは,蓬餅(よもぎもち) のこと。

ムチガシャ(クマタケランの葉)で包んだ餅のことをいいます。

カシャの葉の詳細について → 「サネンのサマリのさわり」

まずはカシャの葉を洗います。

そして,葉をハサミで切っていきます。

次は,ペースト状にしたヨモギ(下ゆで済)と黒糖粉,餅米粉,水を入れこねた餅を丸めて葉で包みます。

そして,蒸し器へ。

さぁ,蒸しあがったかな~。

蒸し時間は約30分。

調理室は,フティムチの良い香りでいっぱいに。

葉の色が青々した緑色から,しょんぼりした緑色へと変わっていますね。

続きまして,「型菓子(かたがし)」作り。

別名「むすこ」ともいいます。

一昔前はお盆前になると,各家々で作られていた「型菓子」。

(「型菓子」はお盆のお供え品のひとつなのです)

最近では,型菓子を作るご家庭も少なくなっています。

今回の材料は 菓子粉と水あめ,黒糖粉,白砂糖(上白糖),黒糖焼酎,お湯 です。

まずは,菓子粉と黒糖粉をふるいにかけます。

そして,混ぜ混ぜ。

霧吹き(お湯,水あめ,黒糖焼酎)を掛けながら,さらに混ぜ混ぜ。

ここで全体がしっとりするまで混ぜ合わせていきます。

木型にしっかりと材料を押し詰めていき,表面を平らにしていきます。

余分な材料を落とし,麺棒で木型を「こんこん」と叩いて,型離れをよくします。

まずは、講師の「川上節子」さんがお手本。

木型をひっくり返して・・・ドキドキ

上手にできました! 良かったね!

今回は黒糖の他,白砂糖の型菓子も作りました。

白,黒,ミックスと,見た目にも味があっていいですね。

****

お菓子作りが終わると,参加者全員での試食タイム!

主催者の方から,マンゴー&パッション・ゼリーとピーナッツ味噌のプレゼントも!

これも手作り。とっても美味しかったです(ありがとうございました)。

8月の熱気ただよう調理室の中でしたが,

参加された皆さんは,シマのお菓子作りをとても楽しんでいました。

「食」 から知るシマの魅力,また体感して欲しいですね。

2014.9.20

古仁屋

埋蔵文化財調査員 鼎さつき

2014年09月19日

県民大学講座 「奄美地域の先史・原史文化」

平成26年9月6日(土)

瀬戸内町立図書館・郷土館にて,県民大学講座 「奄美地域の先史・原史文化」が開催されました!

講師は 新里貴之 先生(鹿児島大学埋蔵文化財調査センター・助教)。

予定人数を超える聴講者に主催者側も驚きました!

皆さん,地域のことについてとても関心を持っているんですね。

今回の講座では以下の調査事例について報告がありました。

(1) 瀬戸内町・請島と与路島の遺跡調査

(2) 徳之島・トマチン遺跡の発掘調査

(3) 沖永良部島・鳳雛洞調査

*****

まずは瀬戸内町・請島と与路島の調査について

【瀬戸内町・請島と与路島の調査報告】

【請島】

請島は周囲約25km,面積約13k㎡の島で,現在集落は2つあります。

調査は昨年の7月に行われました。

どのような調査を行ったのか?というと,

集落内の畑地や廃屋になった屋敷地内を歩き,

土器やお茶碗のかけらなどの「昔の人々が使っていた道具など(遺物)」が

落ちていないかを確認する調査です。

これを「踏査(とうさ)」といいます。

「踏査」によって拾い集めた「遺物」を調べることによって,

その土地の歴史や人の交流を推測することができます。

請島,与路島は町教委により,既に基礎的な分布調査が行われていますが,

今回の新里先生の調査で池地,請阿室集落で1箇所ずつ,新たな遺物散布地を確認することができました。

「池地集落で採集した遺物について」

池地集落では,6箇所の遺物散布地で遺物を採集しました。

中世:カムィヤキ系,竜泉窯(りゅうせんよう)系青磁,漳洲窯(しょうしゅうよう)系青花,

近世:薩摩焼苗代川(なえしろがわ)系陶器,薩摩磁器,肥前系陶磁器,波佐見焼,関西系?,清朝磁器?

採集した遺物は,いつ・どこで作られたものなのか研究者によって分析が行われます。

分析結果より,

池地集落で採集した遺物は「中世・近世」段階のものであることが分かりました。

「請阿室集落で採集した遺物について」

請阿室集落では,6箇所の遺物散布地で遺物を採集しました。

先史時代:スセン當式土器(すせんとうしきどき)

中世:カムィヤキ系

近世:肥前系,肥前内野山系,沖縄産陶器,薩摩焼苗代川系

分析結果より,

請阿室集落で採集した遺物は「先史時代・中世・近世」段階のものであることが分かりました。

今回の調査によって,

請島では,少なくとも先史時代から人々が生活していたことがわかりました。

採集した遺物は,

徳之島産のカムィヤキや中国産の青磁,青花,鹿児島県,長崎県,佐賀県,沖縄県産の磁器や陶器 等々,

シマから遠く離れた地域で作られた焼物が多くありました。

これらの遺物を誰が,いつどのように請島にもたらしたのか・・・

とても気になりますよね。

**

新里先生と鼎隊長は請島・池地集落で発掘調査も行いました。

その時の様子はこちら → 請島

池地集落の西には良好な砂丘があります。

シマの方からの “人骨(頭)が以前出土した” との聞き取り調査成果を基に,試掘を行いました。

ですが,今回の調査では、お墓らしいものは発見できなかったようです・・・残念!

新里先生によると,立地的には池地集落・砂丘には先史時代の墓地がある可能性が高いとのこと。

いつか再調査が行われ,色々な遺跡が見つかると良いですね。

【与路島】

与路島は,周囲約18km,面積約9k㎡の島で,集落は1つです。

調査は請島と同じく,7月に行われました。

「与路集落で採集した遺物について」

与路集落では,9箇所の遺物散布地で遺物を採集しました。

先史時代:スセン當式土器,兼久式土器(かねくしきどき)、

中世:カムィヤキ系,竜泉窯系青磁,中国陶器,閩清窯(びんせいよう)系白磁

近世:肥前(広東碗),肥前系,肥前内野山系,薩摩焼苗代川系陶器,薩摩磁器,波佐見焼(はさみやき)

沖縄産陶器,型紙摺陶磁器

その他:敲磨石,土錘(どすい),羽口(はぐち)?

分析結果より,

与路集落で採集した遺物は「先史時代・中世・近世・近代」段階のものであることが分かりました。

その他,与路島では与路小・中学校に保管されている遺物の紹介もありました。

沖縄で焼かれた「壺屋焼(つぼややき)」の壺・甕・厨子甕(ずしがめ)や中国産の青磁 等々・・・

残りが良好な資料がたくさんあります。

「請島と与路島の遺跡調査のまとめ」

(1)請島・与路島ともに先史時代から遺跡が存在する

a.縄文時代(貝塚時代前期)に対応する時期はいまのところ不明

b.弥生時代~古墳時代(貝塚時代後1期)から古代(後2期)の遺物を確認することができた

(2)請島の砂丘には先史時代の墓が残されている可能性がある

(3)請島・与路島ともに良好な先史時代遺跡が残されている可能性がある

と,新里先生は説明されていました。

瀬戸内町でも先史時代の遺跡(お墓)が発見されるかもしれませんね!

とても楽しみです。

*****

他にも,徳之島の伊仙町で調査された 「トマチン遺跡」 の報告がありました。

【徳之島・トマチン遺跡の発掘調査報告】

「トマチン遺跡」は,南西諸島の縄文時代晩期末から弥生時代前期(貝塚時代前5期末)にかけての遺跡です。

この遺跡からは「箱式石棺墓(はこしきせっかんぼ)」と言う,お棺を石で組み合わせてつくるお墓が出ています。

この形の墓は,北部九州や山陰地方に多い墓制。

ということは,

見つかった人骨は徳之島の人ではないのでは・・・?と思った方もいるのではないでしょうか?

ですが,埋葬されている人骨を調べてみると,南の人の特徴を持つ骨であるとのことでした。

もっと,面白いのは,同じ石棺を三層に重ねて,最低でも5回埋葬に使っているということ。

このような墓は,日本全国でも類例がないのだそうです。

骨の分析結果から,遺伝性の病気を持っていることもわかりました。

つまり,埋葬された人骨には親族関係が認められる可能性があるということです。

どういった人々が葬られたのか。興味深いですね。

また,人骨と一緒に副葬品(ふくそうひん)も多数発見されています。

新潟県の糸魚川で採ることができる翡翠(ヒスイ)も出土しており,

当時の人々が広く交流し,多様な文化を持っていたことが分かります。

*****

最後に,沖永良部の洞窟遺跡 「鳳雛洞遺跡」 の報告もありました。

【沖永良部島・鳳雛洞調査報告】

沖永良部島は,日本でも有数の洞窟の多い島。

そんな洞窟を利用した「鳳雛洞遺跡」を,新里先生が2011-2012年に調査されました。

沖永良部島は「ハブのいない島」

とはいえ,藪の中を進み、洞窟に入る先生たちの姿(画像)はまるで探検家!

奄美大島の聴講生はとても驚いていました。

「鳳雛洞遺跡」は,全長2,176m+αの洞窟を利用した遺跡です。

全く光の届かない漆黒の闇で発見したのは,土器や人骨,牛の骨等です。

土器の周りには,火を焚いた炉の跡や,炭化したオオムギが見つかっています。

琉球列島では8~12世紀頃にイネやコムギ,オオムギ,アワ,キビなどの栽培植物が出土しています。

しかし,鳳雛洞遺跡のように,栽培植物が1種類のみ出土する例はほとんどないそうです。

また,鳳雛洞遺跡で見つかった土器は「グスク系土器」といい,

この土器や炭化したオオムギ,人骨などの分析結果から,

鳳雛洞遺跡は11~13世紀頃の遺跡とみられています。

この他にも,徳之島産のカムィヤキの中・小型の壺も見つかっています。

鳳雛洞遺跡は日光が届かない洞穴奥部にあり,人間が生活するために必要な水も少ない場所。

また,居住に必要な平坦面が少なく,炉跡も小規模のテラスやスロープに点在していますが,

日常的に人間が住んでいたとはとても思えません。

そして,遺物が少なく器の種類が少ない点,牛の部分骨が点在しオオムギのみが出土することから,

この遺跡は「農耕に関わる祭祀遺跡」の可能性があるということでした。

こちらも,興味深い遺跡ですね。

***

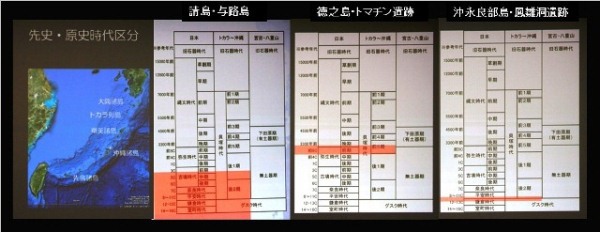

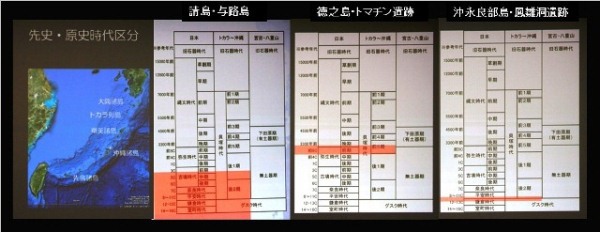

今回の講座で説明していただいた遺跡の年代を並べてみました。

左から, 「瀬戸内町・請島、与路島」 「徳之島・トマチン遺跡」 「沖永良部島・鳳雛洞遺跡」

考古学では遺跡から発見される遺物を分析することで,「いつの時代のものか=いつの時代の遺跡か」という結果を導いていきます。

分析対象の遺物は土や木,貝,動物の骨や人骨,土器や陶器,陶磁器,金属であったりと,様々です。

これらの「モノ」から得られる情報を慎重に導き出し,

総合的に遺跡の年代や性格を決めていきます。

請島・与路島には現在,縄文時代後期(貝塚時代前4期)などの古い時代の遺物は出土していませんが,

周辺島嶼部(とうしょぶ)では 奄美大島:下山田Ⅱ遺跡 嘉徳遺跡

喜界島:総合グラウンド

徳之島:下原遺跡

など,縄文後期(貝塚前4期)の遺跡があるそうです。

新里先生がお話していましたが,

「奄美地域は,戦災や大規模な観光開発を免れており,遺跡が今なお数多く眠っている可能性が高い」

とのこと。

今後,素晴らしい遺跡が瀬戸内町でも発見されるかもしれません!

楽しみです。

講座後,新里先生に質問する若者も。

教科書では,語られることの少ないシマの歴史。

文字資料の無い時代のシマを推測することのできる「遺物」や「遺跡」は,今も私たちの足元に眠っています。

それらの「遺跡」が調査されることで,明らかにされるシマの歴史は,シマの魅力のひとつでもあります。

これからを担う若いシマッチュだけでなく,ミドル&オールド・シマッチュにも

どんどんシマの歴史を知ってほしい!、そして魅力を発信してほしい!と思った一日でした。

新里先生,貴重なお話しをしていただき,ありがとうございました。

また,瀬戸内町にいらしてくださいね!

〈参考文献〉

鼎丈太郎 2005 『瀬戸内町遺跡詳細分布調査報告書』 瀬戸内町教育委員会

新里貴之 2013 『徳之島トマチン遺跡の研究』 鹿児島大学

新里貴之 2014 『沖永良部島鳳雛洞・大山水鏡洞の研究』 鹿児島大学

新里貴之 2015(予定) 「Archaeological survey in Uke and Yoro Islands」

『The Islands of Kagoshima』 Kagoshima University

2014.09.06

古仁屋

埋蔵文化財調査員 鼎さつき

瀬戸内町立図書館・郷土館にて,県民大学講座 「奄美地域の先史・原史文化」が開催されました!

講師は 新里貴之 先生(鹿児島大学埋蔵文化財調査センター・助教)。

予定人数を超える聴講者に主催者側も驚きました!

皆さん,地域のことについてとても関心を持っているんですね。

今回の講座では以下の調査事例について報告がありました。

(1) 瀬戸内町・請島と与路島の遺跡調査

(2) 徳之島・トマチン遺跡の発掘調査

(3) 沖永良部島・鳳雛洞調査

*****

まずは瀬戸内町・請島と与路島の調査について

【瀬戸内町・請島と与路島の調査報告】

【請島】

請島は周囲約25km,面積約13k㎡の島で,現在集落は2つあります。

調査は昨年の7月に行われました。

どのような調査を行ったのか?というと,

集落内の畑地や廃屋になった屋敷地内を歩き,

土器やお茶碗のかけらなどの「昔の人々が使っていた道具など(遺物)」が

落ちていないかを確認する調査です。

これを「踏査(とうさ)」といいます。

「踏査」によって拾い集めた「遺物」を調べることによって,

その土地の歴史や人の交流を推測することができます。

請島,与路島は町教委により,既に基礎的な分布調査が行われていますが,

今回の新里先生の調査で池地,請阿室集落で1箇所ずつ,新たな遺物散布地を確認することができました。

「池地集落で採集した遺物について」

池地集落では,6箇所の遺物散布地で遺物を採集しました。

中世:カムィヤキ系,竜泉窯(りゅうせんよう)系青磁,漳洲窯(しょうしゅうよう)系青花,

近世:薩摩焼苗代川(なえしろがわ)系陶器,薩摩磁器,肥前系陶磁器,波佐見焼,関西系?,清朝磁器?

採集した遺物は,いつ・どこで作られたものなのか研究者によって分析が行われます。

分析結果より,

池地集落で採集した遺物は「中世・近世」段階のものであることが分かりました。

「請阿室集落で採集した遺物について」

請阿室集落では,6箇所の遺物散布地で遺物を採集しました。

先史時代:スセン當式土器(すせんとうしきどき)

中世:カムィヤキ系

近世:肥前系,肥前内野山系,沖縄産陶器,薩摩焼苗代川系

分析結果より,

請阿室集落で採集した遺物は「先史時代・中世・近世」段階のものであることが分かりました。

今回の調査によって,

請島では,少なくとも先史時代から人々が生活していたことがわかりました。

採集した遺物は,

徳之島産のカムィヤキや中国産の青磁,青花,鹿児島県,長崎県,佐賀県,沖縄県産の磁器や陶器 等々,

シマから遠く離れた地域で作られた焼物が多くありました。

これらの遺物を誰が,いつどのように請島にもたらしたのか・・・

とても気になりますよね。

**

新里先生と鼎隊長は請島・池地集落で発掘調査も行いました。

その時の様子はこちら → 請島

池地集落の西には良好な砂丘があります。

シマの方からの “人骨(頭)が以前出土した” との聞き取り調査成果を基に,試掘を行いました。

ですが,今回の調査では、お墓らしいものは発見できなかったようです・・・残念!

新里先生によると,立地的には池地集落・砂丘には先史時代の墓地がある可能性が高いとのこと。

いつか再調査が行われ,色々な遺跡が見つかると良いですね。

【与路島】

与路島は,周囲約18km,面積約9k㎡の島で,集落は1つです。

調査は請島と同じく,7月に行われました。

「与路集落で採集した遺物について」

与路集落では,9箇所の遺物散布地で遺物を採集しました。

先史時代:スセン當式土器,兼久式土器(かねくしきどき)、

中世:カムィヤキ系,竜泉窯系青磁,中国陶器,閩清窯(びんせいよう)系白磁

近世:肥前(広東碗),肥前系,肥前内野山系,薩摩焼苗代川系陶器,薩摩磁器,波佐見焼(はさみやき)

沖縄産陶器,型紙摺陶磁器

その他:敲磨石,土錘(どすい),羽口(はぐち)?

分析結果より,

与路集落で採集した遺物は「先史時代・中世・近世・近代」段階のものであることが分かりました。

その他,与路島では与路小・中学校に保管されている遺物の紹介もありました。

沖縄で焼かれた「壺屋焼(つぼややき)」の壺・甕・厨子甕(ずしがめ)や中国産の青磁 等々・・・

残りが良好な資料がたくさんあります。

「請島と与路島の遺跡調査のまとめ」

(1)請島・与路島ともに先史時代から遺跡が存在する

a.縄文時代(貝塚時代前期)に対応する時期はいまのところ不明

b.弥生時代~古墳時代(貝塚時代後1期)から古代(後2期)の遺物を確認することができた

(2)請島の砂丘には先史時代の墓が残されている可能性がある

(3)請島・与路島ともに良好な先史時代遺跡が残されている可能性がある

と,新里先生は説明されていました。

瀬戸内町でも先史時代の遺跡(お墓)が発見されるかもしれませんね!

とても楽しみです。

*****

他にも,徳之島の伊仙町で調査された 「トマチン遺跡」 の報告がありました。

【徳之島・トマチン遺跡の発掘調査報告】

「トマチン遺跡」は,南西諸島の縄文時代晩期末から弥生時代前期(貝塚時代前5期末)にかけての遺跡です。

この遺跡からは「箱式石棺墓(はこしきせっかんぼ)」と言う,お棺を石で組み合わせてつくるお墓が出ています。

この形の墓は,北部九州や山陰地方に多い墓制。

ということは,

見つかった人骨は徳之島の人ではないのでは・・・?と思った方もいるのではないでしょうか?

ですが,埋葬されている人骨を調べてみると,南の人の特徴を持つ骨であるとのことでした。

もっと,面白いのは,同じ石棺を三層に重ねて,最低でも5回埋葬に使っているということ。

このような墓は,日本全国でも類例がないのだそうです。

骨の分析結果から,遺伝性の病気を持っていることもわかりました。

つまり,埋葬された人骨には親族関係が認められる可能性があるということです。

どういった人々が葬られたのか。興味深いですね。

また,人骨と一緒に副葬品(ふくそうひん)も多数発見されています。

新潟県の糸魚川で採ることができる翡翠(ヒスイ)も出土しており,

当時の人々が広く交流し,多様な文化を持っていたことが分かります。

*****

最後に,沖永良部の洞窟遺跡 「鳳雛洞遺跡」 の報告もありました。

【沖永良部島・鳳雛洞調査報告】

沖永良部島は,日本でも有数の洞窟の多い島。

そんな洞窟を利用した「鳳雛洞遺跡」を,新里先生が2011-2012年に調査されました。

沖永良部島は「ハブのいない島」

とはいえ,藪の中を進み、洞窟に入る先生たちの姿(画像)はまるで探検家!

奄美大島の聴講生はとても驚いていました。

「鳳雛洞遺跡」は,全長2,176m+αの洞窟を利用した遺跡です。

全く光の届かない漆黒の闇で発見したのは,土器や人骨,牛の骨等です。

土器の周りには,火を焚いた炉の跡や,炭化したオオムギが見つかっています。

琉球列島では8~12世紀頃にイネやコムギ,オオムギ,アワ,キビなどの栽培植物が出土しています。

しかし,鳳雛洞遺跡のように,栽培植物が1種類のみ出土する例はほとんどないそうです。

また,鳳雛洞遺跡で見つかった土器は「グスク系土器」といい,

この土器や炭化したオオムギ,人骨などの分析結果から,

鳳雛洞遺跡は11~13世紀頃の遺跡とみられています。

この他にも,徳之島産のカムィヤキの中・小型の壺も見つかっています。

鳳雛洞遺跡は日光が届かない洞穴奥部にあり,人間が生活するために必要な水も少ない場所。

また,居住に必要な平坦面が少なく,炉跡も小規模のテラスやスロープに点在していますが,

日常的に人間が住んでいたとはとても思えません。

そして,遺物が少なく器の種類が少ない点,牛の部分骨が点在しオオムギのみが出土することから,

この遺跡は「農耕に関わる祭祀遺跡」の可能性があるということでした。

こちらも,興味深い遺跡ですね。

***

今回の講座で説明していただいた遺跡の年代を並べてみました。

左から, 「瀬戸内町・請島、与路島」 「徳之島・トマチン遺跡」 「沖永良部島・鳳雛洞遺跡」

考古学では遺跡から発見される遺物を分析することで,「いつの時代のものか=いつの時代の遺跡か」という結果を導いていきます。

分析対象の遺物は土や木,貝,動物の骨や人骨,土器や陶器,陶磁器,金属であったりと,様々です。

これらの「モノ」から得られる情報を慎重に導き出し,

総合的に遺跡の年代や性格を決めていきます。

請島・与路島には現在,縄文時代後期(貝塚時代前4期)などの古い時代の遺物は出土していませんが,

周辺島嶼部(とうしょぶ)では 奄美大島:下山田Ⅱ遺跡 嘉徳遺跡

喜界島:総合グラウンド

徳之島:下原遺跡

など,縄文後期(貝塚前4期)の遺跡があるそうです。

新里先生がお話していましたが,

「奄美地域は,戦災や大規模な観光開発を免れており,遺跡が今なお数多く眠っている可能性が高い」

とのこと。

今後,素晴らしい遺跡が瀬戸内町でも発見されるかもしれません!

楽しみです。

講座後,新里先生に質問する若者も。

教科書では,語られることの少ないシマの歴史。

文字資料の無い時代のシマを推測することのできる「遺物」や「遺跡」は,今も私たちの足元に眠っています。

それらの「遺跡」が調査されることで,明らかにされるシマの歴史は,シマの魅力のひとつでもあります。

これからを担う若いシマッチュだけでなく,ミドル&オールド・シマッチュにも

どんどんシマの歴史を知ってほしい!、そして魅力を発信してほしい!と思った一日でした。

新里先生,貴重なお話しをしていただき,ありがとうございました。

また,瀬戸内町にいらしてくださいね!

〈参考文献〉

鼎丈太郎 2005 『瀬戸内町遺跡詳細分布調査報告書』 瀬戸内町教育委員会

新里貴之 2013 『徳之島トマチン遺跡の研究』 鹿児島大学

新里貴之 2014 『沖永良部島鳳雛洞・大山水鏡洞の研究』 鹿児島大学

新里貴之 2015(予定) 「Archaeological survey in Uke and Yoro Islands」

『The Islands of Kagoshima』 Kagoshima University

2014.09.06

古仁屋

埋蔵文化財調査員 鼎さつき

2014年07月29日

古仁屋 六月灯

平成24年7月27日(日)

瀬戸内町古仁屋の高千穂神社では、「六月灯」が開催されました。

六月灯は鹿児島県を中心に、旧薩摩藩領だった地域で行われる行事です。

「六月灯」とあるように、元々は旧暦の六月に行われていた行事でした。

現在は主に7月中に行われているようですね。

六月灯の由来は諸説あるようですが、

薩摩藩19代藩主・島津光久が観音堂建築後の参詣の際に、たくさんの燈籠(とうろう)をつけさせたのに倣い、

その後、檀家が寺に燈籠を寄進するようになったようです。

古仁屋の高千穂神社での「六月灯」開催は、十数年ぶり!

神主さん始め、有志の方々の尽力により今年開催の運びとなりました。

神社までの沿道には小さな氏子たちが描いた灯籠の絵が、行き交う人たちの目を和ませていました。

境内ではカラオケ大会が催されていました。

皆さん、楽しそう!

神社の神様への参拝も忘れずに・・・

帰り道、神主さんとお話しすることができました。

「最初はどうなることかと思ったけれど、みんなに楽しんでもらえたようで良かった」

と、安堵の表情とともに、今回の六月灯開催について感想をお話くださいました。

隊長・鼎

みんなで作り上げたアットホームな六月灯に、心癒されたひと時でした。

久しぶりのにぎやかな夜に、高千穂神社の神様もきっと喜ばれたことでしょう。

古仁屋の夏の風物詩として、末永く続いて行ってほしい行事です。

2014.7.28 隊長・鼎

瀬戸内町古仁屋の高千穂神社では、「六月灯」が開催されました。

六月灯は鹿児島県を中心に、旧薩摩藩領だった地域で行われる行事です。

「六月灯」とあるように、元々は旧暦の六月に行われていた行事でした。

現在は主に7月中に行われているようですね。

六月灯の由来は諸説あるようですが、

薩摩藩19代藩主・島津光久が観音堂建築後の参詣の際に、たくさんの燈籠(とうろう)をつけさせたのに倣い、

その後、檀家が寺に燈籠を寄進するようになったようです。

古仁屋の高千穂神社での「六月灯」開催は、十数年ぶり!

神主さん始め、有志の方々の尽力により今年開催の運びとなりました。

神社までの沿道には小さな氏子たちが描いた灯籠の絵が、行き交う人たちの目を和ませていました。

境内ではカラオケ大会が催されていました。

皆さん、楽しそう!

神社の神様への参拝も忘れずに・・・

帰り道、神主さんとお話しすることができました。

「最初はどうなることかと思ったけれど、みんなに楽しんでもらえたようで良かった」

と、安堵の表情とともに、今回の六月灯開催について感想をお話くださいました。

隊長・鼎

みんなで作り上げたアットホームな六月灯に、心癒されたひと時でした。

久しぶりのにぎやかな夜に、高千穂神社の神様もきっと喜ばれたことでしょう。

古仁屋の夏の風物詩として、末永く続いて行ってほしい行事です。

2014.7.28 隊長・鼎

2013年11月25日

高千穂神社秋まつり「浜下り」

11月3日(日)高千穂神社秋まつり「浜下り」が、この日の早朝から行われました。

今年4月に完成した高千穂神社から古仁屋青年団の御輿と

小学校前から合流した稚児たちが行列をつくって町中を歩きました。

早朝から、この日の街のにぎわい!雰囲気!最高でしたね。

私の子供がこの稚児行列に参加しましたので、一部ですが、ご紹介いたします。

今回、約40年ぶりに復活した稚児行列。

そんな貴重な行事に自分の子供が参加できるなんて思ってもいませんでした。

参加する稚児たちは、普段は、童子八月踊り研究会に属する子供たちです。

毎週土曜日、古仁屋小学校体育館にて八月踊りの練習をしています。

浜下り前日は、歩き方の練習を行いました。

当日は、朝早くから着付けをしていただき、お化粧もして変身です。

平安時代からやってきたような姿に。こどもたちなりきっていました!

古仁屋の街からいい感じに神社の屋根がみえます。

開始とともにのろしがあがりました。

古仁屋青年団が御輿を担いで、神社から降りてきました。

この御輿は、別名“暴れ御輿”と呼ばれていたとか。

10年ぶりの復活と40年ぶりの稚児行列復活に

この日は穏やかに登場です。

「ハレ~ェ、ヨイヤサノサァ~ノサァ~、アッサカセ~ェ、ヨイヤサノサァ~」

青年団の“オーエラエ”が心地よく町中に響きわたります。

“浜下り唄”があったらしいのですが、生で聞くことができませんでした(涙)

*動画クリック!!!

街頭にいた、むかし御輿を担いでいた青年団OBの方が、

“はしらんば!”と声をかけておられました。

思わず、“むかし、暴れたくちですか?”と尋ねると、

“ぶるる~すごかったど”と、

今にも暴れそうなご返答をいただきました。

このお祭りの復活をとても喜んでいる表情が印象的でした。

“稚児がとおるぞ~”と言わんばかりに、

前町長義永秀親氏が拍子木を打ち鳴らします。

約1キロの距離を頑張ってあるきました。

小学生以上の童子たちは、背中にお面をつけてチヂンを打ちながら歩きます。

到着は海の駅緑地公園。土俵を1周します。

後半、疲れたと漏らしていた子も頑張って歩き切りました。

男の子たちもかっこいい姿で決まっていました。

この後、神事が行われ、十五夜豊年祭が始まりました。

お祭りの締めには、八月踊りにも参加しました。

*動画クリック!!

一通り踊り終わったのですが、古仁屋青年団から、“シャンクルメ”のリクエスト。

地域で踊りや唄がちがいますが、振りの意味が分かるととても楽しくおどることができますよ。

大勢で踊ると、動きがみていてとても楽しかったです。

*******

さて、小さい頃、この稚児行列に参加していたという方とお話しをする機会がありました。

今回、息子さんも稚児行列に参加されていました。

「衣装もとってあるよ」

「写真もあるよ」

ということでしたので、

お願いしましたら、快く見せていただきました。

「ぼくの時代は、港祭りと一緒にやってたみたいだよ」

この場所は、どこなのでしょう?わかる方いらっしゃいますか?

*瀬戸内町誌によると

昭和35年に商工会との協賛で行った方がよいとの意見がでたそうで、

浜下りを『港まつり』と称して町の観光事業の一環として行うようになった。

と記載されています。

そして、キレイに保管されていた衣装をお借りしました。

こちらは、女の子用

こちらは、男の子用

裏生地がなんと紙!!

重さが全然違いました!!

当時の写真。かわいいですね。

後ろの怪獣はなんでしょう!!おもしろいですね!!

40年も前だなんて信じられないほど状態もキレイに保管されていました。

とても貴重なモノを見せていただき、感激しました。

これこそ、町のヒギャジマンですね。

ブログをご覧のみなさまも、

懐かしい!というかた、自分も歩いたのよという方、ぜひ、当時のお話をお聞かせくださいね。

********

無事にこの日を終えることができ、ほんとによく頑張った子供たち

慣れない衣装に奮闘しました。さまざまな反省点は来年へのバネに!!

子供たちの笑顔がまた来年も続いていきますように。。。。

町の賑わいを体験でき、とてもよい思い出となりました。

ありがとうございました。

参考資料

・瀬戸内町誌 民俗編

11月3日(日) 瀬戸内町古仁屋

浜くだり 古仁屋十五夜豊年祭

調査員 T.T

今年4月に完成した高千穂神社から古仁屋青年団の御輿と

小学校前から合流した稚児たちが行列をつくって町中を歩きました。

早朝から、この日の街のにぎわい!雰囲気!最高でしたね。

私の子供がこの稚児行列に参加しましたので、一部ですが、ご紹介いたします。

今回、約40年ぶりに復活した稚児行列。

そんな貴重な行事に自分の子供が参加できるなんて思ってもいませんでした。

参加する稚児たちは、普段は、童子八月踊り研究会に属する子供たちです。

毎週土曜日、古仁屋小学校体育館にて八月踊りの練習をしています。

浜下り前日は、歩き方の練習を行いました。

当日は、朝早くから着付けをしていただき、お化粧もして変身です。

平安時代からやってきたような姿に。こどもたちなりきっていました!

古仁屋の街からいい感じに神社の屋根がみえます。

開始とともにのろしがあがりました。

古仁屋青年団が御輿を担いで、神社から降りてきました。

この御輿は、別名“暴れ御輿”と呼ばれていたとか。

10年ぶりの復活と40年ぶりの稚児行列復活に

この日は穏やかに登場です。

「ハレ~ェ、ヨイヤサノサァ~ノサァ~、アッサカセ~ェ、ヨイヤサノサァ~」

青年団の“オーエラエ”が心地よく町中に響きわたります。

“浜下り唄”があったらしいのですが、生で聞くことができませんでした(涙)

*動画クリック!!!

街頭にいた、むかし御輿を担いでいた青年団OBの方が、

“はしらんば!”と声をかけておられました。

思わず、“むかし、暴れたくちですか?”と尋ねると、

“ぶるる~すごかったど”と、

今にも暴れそうなご返答をいただきました。

このお祭りの復活をとても喜んでいる表情が印象的でした。

“稚児がとおるぞ~”と言わんばかりに、

前町長義永秀親氏が拍子木を打ち鳴らします。

約1キロの距離を頑張ってあるきました。

小学生以上の童子たちは、背中にお面をつけてチヂンを打ちながら歩きます。

到着は海の駅緑地公園。土俵を1周します。

後半、疲れたと漏らしていた子も頑張って歩き切りました。

男の子たちもかっこいい姿で決まっていました。

この後、神事が行われ、十五夜豊年祭が始まりました。

お祭りの締めには、八月踊りにも参加しました。

*動画クリック!!

一通り踊り終わったのですが、古仁屋青年団から、“シャンクルメ”のリクエスト。

地域で踊りや唄がちがいますが、振りの意味が分かるととても楽しくおどることができますよ。

大勢で踊ると、動きがみていてとても楽しかったです。

*******

さて、小さい頃、この稚児行列に参加していたという方とお話しをする機会がありました。

今回、息子さんも稚児行列に参加されていました。

「衣装もとってあるよ」

「写真もあるよ」

ということでしたので、

お願いしましたら、快く見せていただきました。

「ぼくの時代は、港祭りと一緒にやってたみたいだよ」

この場所は、どこなのでしょう?わかる方いらっしゃいますか?

*瀬戸内町誌によると

昭和35年に商工会との協賛で行った方がよいとの意見がでたそうで、

浜下りを『港まつり』と称して町の観光事業の一環として行うようになった。

と記載されています。

そして、キレイに保管されていた衣装をお借りしました。

こちらは、女の子用

こちらは、男の子用

裏生地がなんと紙!!

重さが全然違いました!!

当時の写真。かわいいですね。

後ろの怪獣はなんでしょう!!おもしろいですね!!

40年も前だなんて信じられないほど状態もキレイに保管されていました。

とても貴重なモノを見せていただき、感激しました。

これこそ、町のヒギャジマンですね。

ブログをご覧のみなさまも、

懐かしい!というかた、自分も歩いたのよという方、ぜひ、当時のお話をお聞かせくださいね。

********

無事にこの日を終えることができ、ほんとによく頑張った子供たち

慣れない衣装に奮闘しました。さまざまな反省点は来年へのバネに!!

子供たちの笑顔がまた来年も続いていきますように。。。。

町の賑わいを体験でき、とてもよい思い出となりました。

ありがとうございました。

参考資料

・瀬戸内町誌 民俗編

11月3日(日) 瀬戸内町古仁屋

浜くだり 古仁屋十五夜豊年祭

調査員 T.T