2015年08月20日

夏の自由研究に!

皆様、いかがお過ごしでしょうか?

8月も後半に入りました。

そろそろ夏休みの宿題や自由研究の追い込みに入っている時期ではないでしょうか?

シマのことについて,もう少し知りたい!調べたい!と思っておられる方は,

どうぞ,以下のwebサイトをご覧ください!

『せとうちなんでも探検隊』

※webサイト内,各カテゴリー掲載の画像をクリックしていただくと,詳細情報を見ることができます。

※『せとうちなんでも探検隊』の中身は ↓ の通りとなっております。

シマの時間

ヒギャジマン・ブログの転載記事です。

シマの年中行事や,歴史,シマ独特の用語の説明などを,ご紹介しています。

シマの生活 / シマの行事 / シマの歴史 / シマの自然

シマの紹介

各集落の歴史,集落空間など,集落情報を見ることができます。

いろいろな地図 / 古仁屋地区 / 西方地区 / 鎮西地区 / 実久地区

シマの自然

奄美に生息する動植物をご紹介しています。

シマの自然 / 植物 / 動物 / 昆虫 / 野鳥 / 海洋生物

※「海洋生物」のカテゴリーより ⇒ 「危険生物」

写真をクリックしていただくと,生物の特徴やかまれた時の症状,応急処置法などを知ることができます。

※ブログ記事より ⇒ 「奄美産の貝類調査」

シマの食

シマの生活にはかかせない行事食や,食材,レシピなどをご紹介しています。

行事に関する食 / 島の食材 / 島のレシピ / わきゃシマジマン

講座

今までに行った講座の活動記録を公開しています。

***

シマの自然や歴史,文化,郷土料理のレシピなどなど,

皆様にとって役立つ情報であると幸いです。

2015.8.20

隊長 鼎

8月も後半に入りました。

そろそろ夏休みの宿題や自由研究の追い込みに入っている時期ではないでしょうか?

シマのことについて,もう少し知りたい!調べたい!と思っておられる方は,

どうぞ,以下のwebサイトをご覧ください!

『せとうちなんでも探検隊』

※webサイト内,各カテゴリー掲載の画像をクリックしていただくと,詳細情報を見ることができます。

※『せとうちなんでも探検隊』の中身は ↓ の通りとなっております。

シマの時間

ヒギャジマン・ブログの転載記事です。

シマの年中行事や,歴史,シマ独特の用語の説明などを,ご紹介しています。

シマの生活 / シマの行事 / シマの歴史 / シマの自然

シマの紹介

各集落の歴史,集落空間など,集落情報を見ることができます。

いろいろな地図 / 古仁屋地区 / 西方地区 / 鎮西地区 / 実久地区

シマの自然

奄美に生息する動植物をご紹介しています。

シマの自然 / 植物 / 動物 / 昆虫 / 野鳥 / 海洋生物

※「海洋生物」のカテゴリーより ⇒ 「危険生物」

写真をクリックしていただくと,生物の特徴やかまれた時の症状,応急処置法などを知ることができます。

※ブログ記事より ⇒ 「奄美産の貝類調査」

シマの食

シマの生活にはかかせない行事食や,食材,レシピなどをご紹介しています。

行事に関する食 / 島の食材 / 島のレシピ / わきゃシマジマン

講座

今までに行った講座の活動記録を公開しています。

***

シマの自然や歴史,文化,郷土料理のレシピなどなど,

皆様にとって役立つ情報であると幸いです。

2015.8.20

隊長 鼎

2015年01月05日

奄美産の貝類調査

あけましておめでとうございます

本年も、よろしくお願いいたします

昨年7月より、実施している埋蔵文化財調査ですが、

採集した遺物をより詳しく把握する為に遺跡周辺の環境や生物等の調査も同時に行っています。

『貝類』資料は、

遺跡周辺で獲れる貝種を知る事を目的に製作していますが、

採集した遺物との比較だけでなく、今後の様々な活動にも活用していく予定です。

貝類は、貴重な食料源として、身を食べるだけでなく、貝殻を魔よけや祭事、装飾品、副葬品などに利用されてきました。こうした南海産貝類を求め、古くは縄文時代から、人々は大海原を越え南西諸島へと渡ってきていたと考えられています。

想像すると、すごいですね。

南西諸島は、島々が連なっています。

それぞれの島の魅力が、その当時からあったのかも知れませんね。。。

アワビ、イモガイ科ニシキミナシ、不明

サザエ科ヤコウガイ、サザエ科チョウセンサザエ、アクギガイ科シラクモガイ

集落内や海岸で拾った貝殻の種類と合わせて様々な種類を集めています。

*表面に落ちている貝殻からは、いつの時代に捨てられたものかを特定することは困難です。

ただ、割れ方などを観察すると、自然に割れたものなのか、人の手によって割られたものなのか、推測出来るものもあります。

また、水中の貝類調査と同時に周辺環境調査も行っていきます。(出来るかぎり)

目的の貝類は、遺跡から発掘されるものですが、

なかなかすぐにみつかるものではありませんね。。。

左上から、イモガイ科・タケノコガイ科シチクガイモドキ、トウカムリガイ科トウカムリ

左下から、スイショウガイ科クモガイ、ジャコガイ科ヒレシャコガイ、イタボガキ科シャコガキ

生きた貝類のデータを取れることは、これまでの調査でもなかなか出来なかったこと。

運良くも調査員3名ともダイビングのライセンス保持者ということで、

この機会に水中調査も実施し撮影を試みることとなりました。

*水中調査では、生きた貝類の採取は一切おこなっていません。

ルールを守って観察しましょう。

限られた時間内での調査で、どれだけの海中生物と遭遇するかわかりませんが、

瀬戸内町の海の中も紹介できるよう進めてまいります。

2015.1.5

瀬戸内町立図書館・郷土館

埋蔵文化財調査員 正智子

本年も、よろしくお願いいたします

昨年7月より、実施している埋蔵文化財調査ですが、

採集した遺物をより詳しく把握する為に遺跡周辺の環境や生物等の調査も同時に行っています。

『貝類』資料は、

遺跡周辺で獲れる貝種を知る事を目的に製作していますが、

採集した遺物との比較だけでなく、今後の様々な活動にも活用していく予定です。

貝類は、貴重な食料源として、身を食べるだけでなく、貝殻を魔よけや祭事、装飾品、副葬品などに利用されてきました。こうした南海産貝類を求め、古くは縄文時代から、人々は大海原を越え南西諸島へと渡ってきていたと考えられています。

想像すると、すごいですね。

南西諸島は、島々が連なっています。

それぞれの島の魅力が、その当時からあったのかも知れませんね。。。

アワビ、イモガイ科ニシキミナシ、不明

サザエ科ヤコウガイ、サザエ科チョウセンサザエ、アクギガイ科シラクモガイ

集落内や海岸で拾った貝殻の種類と合わせて様々な種類を集めています。

*表面に落ちている貝殻からは、いつの時代に捨てられたものかを特定することは困難です。

ただ、割れ方などを観察すると、自然に割れたものなのか、人の手によって割られたものなのか、推測出来るものもあります。

また、水中の貝類調査と同時に周辺環境調査も行っていきます。(出来るかぎり)

目的の貝類は、遺跡から発掘されるものですが、

なかなかすぐにみつかるものではありませんね。。。

左上から、イモガイ科・タケノコガイ科シチクガイモドキ、トウカムリガイ科トウカムリ

左下から、スイショウガイ科クモガイ、ジャコガイ科ヒレシャコガイ、イタボガキ科シャコガキ

生きた貝類のデータを取れることは、これまでの調査でもなかなか出来なかったこと。

運良くも調査員3名ともダイビングのライセンス保持者ということで、

この機会に水中調査も実施し撮影を試みることとなりました。

*水中調査では、生きた貝類の採取は一切おこなっていません。

ルールを守って観察しましょう。

限られた時間内での調査で、どれだけの海中生物と遭遇するかわかりませんが、

瀬戸内町の海の中も紹介できるよう進めてまいります。

2015.1.5

瀬戸内町立図書館・郷土館

埋蔵文化財調査員 正智子

2014年09月19日

県民大学講座 「奄美地域の先史・原史文化」

平成26年9月6日(土)

瀬戸内町立図書館・郷土館にて,県民大学講座 「奄美地域の先史・原史文化」が開催されました!

講師は 新里貴之 先生(鹿児島大学埋蔵文化財調査センター・助教)。

予定人数を超える聴講者に主催者側も驚きました!

皆さん,地域のことについてとても関心を持っているんですね。

今回の講座では以下の調査事例について報告がありました。

(1) 瀬戸内町・請島と与路島の遺跡調査

(2) 徳之島・トマチン遺跡の発掘調査

(3) 沖永良部島・鳳雛洞調査

*****

まずは瀬戸内町・請島と与路島の調査について

【瀬戸内町・請島と与路島の調査報告】

【請島】

請島は周囲約25km,面積約13k㎡の島で,現在集落は2つあります。

調査は昨年の7月に行われました。

どのような調査を行ったのか?というと,

集落内の畑地や廃屋になった屋敷地内を歩き,

土器やお茶碗のかけらなどの「昔の人々が使っていた道具など(遺物)」が

落ちていないかを確認する調査です。

これを「踏査(とうさ)」といいます。

「踏査」によって拾い集めた「遺物」を調べることによって,

その土地の歴史や人の交流を推測することができます。

請島,与路島は町教委により,既に基礎的な分布調査が行われていますが,

今回の新里先生の調査で池地,請阿室集落で1箇所ずつ,新たな遺物散布地を確認することができました。

「池地集落で採集した遺物について」

池地集落では,6箇所の遺物散布地で遺物を採集しました。

中世:カムィヤキ系,竜泉窯(りゅうせんよう)系青磁,漳洲窯(しょうしゅうよう)系青花,

近世:薩摩焼苗代川(なえしろがわ)系陶器,薩摩磁器,肥前系陶磁器,波佐見焼,関西系?,清朝磁器?

採集した遺物は,いつ・どこで作られたものなのか研究者によって分析が行われます。

分析結果より,

池地集落で採集した遺物は「中世・近世」段階のものであることが分かりました。

「請阿室集落で採集した遺物について」

請阿室集落では,6箇所の遺物散布地で遺物を採集しました。

先史時代:スセン當式土器(すせんとうしきどき)

中世:カムィヤキ系

近世:肥前系,肥前内野山系,沖縄産陶器,薩摩焼苗代川系

分析結果より,

請阿室集落で採集した遺物は「先史時代・中世・近世」段階のものであることが分かりました。

今回の調査によって,

請島では,少なくとも先史時代から人々が生活していたことがわかりました。

採集した遺物は,

徳之島産のカムィヤキや中国産の青磁,青花,鹿児島県,長崎県,佐賀県,沖縄県産の磁器や陶器 等々,

シマから遠く離れた地域で作られた焼物が多くありました。

これらの遺物を誰が,いつどのように請島にもたらしたのか・・・

とても気になりますよね。

**

新里先生と鼎隊長は請島・池地集落で発掘調査も行いました。

その時の様子はこちら → 請島

池地集落の西には良好な砂丘があります。

シマの方からの “人骨(頭)が以前出土した” との聞き取り調査成果を基に,試掘を行いました。

ですが,今回の調査では、お墓らしいものは発見できなかったようです・・・残念!

新里先生によると,立地的には池地集落・砂丘には先史時代の墓地がある可能性が高いとのこと。

いつか再調査が行われ,色々な遺跡が見つかると良いですね。

【与路島】

与路島は,周囲約18km,面積約9k㎡の島で,集落は1つです。

調査は請島と同じく,7月に行われました。

「与路集落で採集した遺物について」

与路集落では,9箇所の遺物散布地で遺物を採集しました。

先史時代:スセン當式土器,兼久式土器(かねくしきどき)、

中世:カムィヤキ系,竜泉窯系青磁,中国陶器,閩清窯(びんせいよう)系白磁

近世:肥前(広東碗),肥前系,肥前内野山系,薩摩焼苗代川系陶器,薩摩磁器,波佐見焼(はさみやき)

沖縄産陶器,型紙摺陶磁器

その他:敲磨石,土錘(どすい),羽口(はぐち)?

分析結果より,

与路集落で採集した遺物は「先史時代・中世・近世・近代」段階のものであることが分かりました。

その他,与路島では与路小・中学校に保管されている遺物の紹介もありました。

沖縄で焼かれた「壺屋焼(つぼややき)」の壺・甕・厨子甕(ずしがめ)や中国産の青磁 等々・・・

残りが良好な資料がたくさんあります。

「請島と与路島の遺跡調査のまとめ」

(1)請島・与路島ともに先史時代から遺跡が存在する

a.縄文時代(貝塚時代前期)に対応する時期はいまのところ不明

b.弥生時代~古墳時代(貝塚時代後1期)から古代(後2期)の遺物を確認することができた

(2)請島の砂丘には先史時代の墓が残されている可能性がある

(3)請島・与路島ともに良好な先史時代遺跡が残されている可能性がある

と,新里先生は説明されていました。

瀬戸内町でも先史時代の遺跡(お墓)が発見されるかもしれませんね!

とても楽しみです。

*****

他にも,徳之島の伊仙町で調査された 「トマチン遺跡」 の報告がありました。

【徳之島・トマチン遺跡の発掘調査報告】

「トマチン遺跡」は,南西諸島の縄文時代晩期末から弥生時代前期(貝塚時代前5期末)にかけての遺跡です。

この遺跡からは「箱式石棺墓(はこしきせっかんぼ)」と言う,お棺を石で組み合わせてつくるお墓が出ています。

この形の墓は,北部九州や山陰地方に多い墓制。

ということは,

見つかった人骨は徳之島の人ではないのでは・・・?と思った方もいるのではないでしょうか?

ですが,埋葬されている人骨を調べてみると,南の人の特徴を持つ骨であるとのことでした。

もっと,面白いのは,同じ石棺を三層に重ねて,最低でも5回埋葬に使っているということ。

このような墓は,日本全国でも類例がないのだそうです。

骨の分析結果から,遺伝性の病気を持っていることもわかりました。

つまり,埋葬された人骨には親族関係が認められる可能性があるということです。

どういった人々が葬られたのか。興味深いですね。

また,人骨と一緒に副葬品(ふくそうひん)も多数発見されています。

新潟県の糸魚川で採ることができる翡翠(ヒスイ)も出土しており,

当時の人々が広く交流し,多様な文化を持っていたことが分かります。

*****

最後に,沖永良部の洞窟遺跡 「鳳雛洞遺跡」 の報告もありました。

【沖永良部島・鳳雛洞調査報告】

沖永良部島は,日本でも有数の洞窟の多い島。

そんな洞窟を利用した「鳳雛洞遺跡」を,新里先生が2011-2012年に調査されました。

沖永良部島は「ハブのいない島」

とはいえ,藪の中を進み、洞窟に入る先生たちの姿(画像)はまるで探検家!

奄美大島の聴講生はとても驚いていました。

「鳳雛洞遺跡」は,全長2,176m+αの洞窟を利用した遺跡です。

全く光の届かない漆黒の闇で発見したのは,土器や人骨,牛の骨等です。

土器の周りには,火を焚いた炉の跡や,炭化したオオムギが見つかっています。

琉球列島では8~12世紀頃にイネやコムギ,オオムギ,アワ,キビなどの栽培植物が出土しています。

しかし,鳳雛洞遺跡のように,栽培植物が1種類のみ出土する例はほとんどないそうです。

また,鳳雛洞遺跡で見つかった土器は「グスク系土器」といい,

この土器や炭化したオオムギ,人骨などの分析結果から,

鳳雛洞遺跡は11~13世紀頃の遺跡とみられています。

この他にも,徳之島産のカムィヤキの中・小型の壺も見つかっています。

鳳雛洞遺跡は日光が届かない洞穴奥部にあり,人間が生活するために必要な水も少ない場所。

また,居住に必要な平坦面が少なく,炉跡も小規模のテラスやスロープに点在していますが,

日常的に人間が住んでいたとはとても思えません。

そして,遺物が少なく器の種類が少ない点,牛の部分骨が点在しオオムギのみが出土することから,

この遺跡は「農耕に関わる祭祀遺跡」の可能性があるということでした。

こちらも,興味深い遺跡ですね。

***

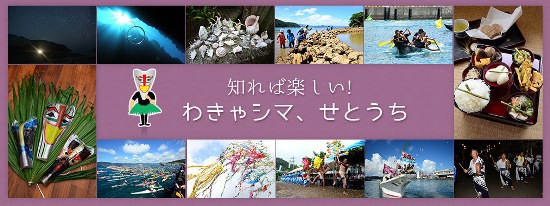

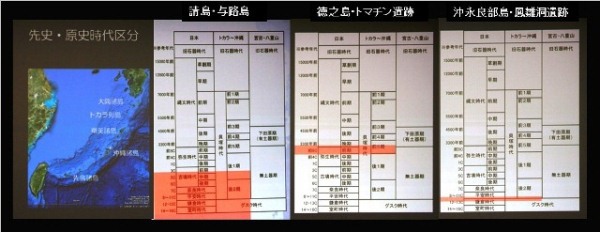

今回の講座で説明していただいた遺跡の年代を並べてみました。

左から, 「瀬戸内町・請島、与路島」 「徳之島・トマチン遺跡」 「沖永良部島・鳳雛洞遺跡」

考古学では遺跡から発見される遺物を分析することで,「いつの時代のものか=いつの時代の遺跡か」という結果を導いていきます。

分析対象の遺物は土や木,貝,動物の骨や人骨,土器や陶器,陶磁器,金属であったりと,様々です。

これらの「モノ」から得られる情報を慎重に導き出し,

総合的に遺跡の年代や性格を決めていきます。

請島・与路島には現在,縄文時代後期(貝塚時代前4期)などの古い時代の遺物は出土していませんが,

周辺島嶼部(とうしょぶ)では 奄美大島:下山田Ⅱ遺跡 嘉徳遺跡

喜界島:総合グラウンド

徳之島:下原遺跡

など,縄文後期(貝塚前4期)の遺跡があるそうです。

新里先生がお話していましたが,

「奄美地域は,戦災や大規模な観光開発を免れており,遺跡が今なお数多く眠っている可能性が高い」

とのこと。

今後,素晴らしい遺跡が瀬戸内町でも発見されるかもしれません!

楽しみです。

講座後,新里先生に質問する若者も。

教科書では,語られることの少ないシマの歴史。

文字資料の無い時代のシマを推測することのできる「遺物」や「遺跡」は,今も私たちの足元に眠っています。

それらの「遺跡」が調査されることで,明らかにされるシマの歴史は,シマの魅力のひとつでもあります。

これからを担う若いシマッチュだけでなく,ミドル&オールド・シマッチュにも

どんどんシマの歴史を知ってほしい!、そして魅力を発信してほしい!と思った一日でした。

新里先生,貴重なお話しをしていただき,ありがとうございました。

また,瀬戸内町にいらしてくださいね!

〈参考文献〉

鼎丈太郎 2005 『瀬戸内町遺跡詳細分布調査報告書』 瀬戸内町教育委員会

新里貴之 2013 『徳之島トマチン遺跡の研究』 鹿児島大学

新里貴之 2014 『沖永良部島鳳雛洞・大山水鏡洞の研究』 鹿児島大学

新里貴之 2015(予定) 「Archaeological survey in Uke and Yoro Islands」

『The Islands of Kagoshima』 Kagoshima University

2014.09.06

古仁屋

埋蔵文化財調査員 鼎さつき

瀬戸内町立図書館・郷土館にて,県民大学講座 「奄美地域の先史・原史文化」が開催されました!

講師は 新里貴之 先生(鹿児島大学埋蔵文化財調査センター・助教)。

予定人数を超える聴講者に主催者側も驚きました!

皆さん,地域のことについてとても関心を持っているんですね。

今回の講座では以下の調査事例について報告がありました。

(1) 瀬戸内町・請島と与路島の遺跡調査

(2) 徳之島・トマチン遺跡の発掘調査

(3) 沖永良部島・鳳雛洞調査

*****

まずは瀬戸内町・請島と与路島の調査について

【瀬戸内町・請島と与路島の調査報告】

【請島】

請島は周囲約25km,面積約13k㎡の島で,現在集落は2つあります。

調査は昨年の7月に行われました。

どのような調査を行ったのか?というと,

集落内の畑地や廃屋になった屋敷地内を歩き,

土器やお茶碗のかけらなどの「昔の人々が使っていた道具など(遺物)」が

落ちていないかを確認する調査です。

これを「踏査(とうさ)」といいます。

「踏査」によって拾い集めた「遺物」を調べることによって,

その土地の歴史や人の交流を推測することができます。

請島,与路島は町教委により,既に基礎的な分布調査が行われていますが,

今回の新里先生の調査で池地,請阿室集落で1箇所ずつ,新たな遺物散布地を確認することができました。

「池地集落で採集した遺物について」

池地集落では,6箇所の遺物散布地で遺物を採集しました。

中世:カムィヤキ系,竜泉窯(りゅうせんよう)系青磁,漳洲窯(しょうしゅうよう)系青花,

近世:薩摩焼苗代川(なえしろがわ)系陶器,薩摩磁器,肥前系陶磁器,波佐見焼,関西系?,清朝磁器?

採集した遺物は,いつ・どこで作られたものなのか研究者によって分析が行われます。

分析結果より,

池地集落で採集した遺物は「中世・近世」段階のものであることが分かりました。

「請阿室集落で採集した遺物について」

請阿室集落では,6箇所の遺物散布地で遺物を採集しました。

先史時代:スセン當式土器(すせんとうしきどき)

中世:カムィヤキ系

近世:肥前系,肥前内野山系,沖縄産陶器,薩摩焼苗代川系

分析結果より,

請阿室集落で採集した遺物は「先史時代・中世・近世」段階のものであることが分かりました。

今回の調査によって,

請島では,少なくとも先史時代から人々が生活していたことがわかりました。

採集した遺物は,

徳之島産のカムィヤキや中国産の青磁,青花,鹿児島県,長崎県,佐賀県,沖縄県産の磁器や陶器 等々,

シマから遠く離れた地域で作られた焼物が多くありました。

これらの遺物を誰が,いつどのように請島にもたらしたのか・・・

とても気になりますよね。

**

新里先生と鼎隊長は請島・池地集落で発掘調査も行いました。

その時の様子はこちら → 請島

池地集落の西には良好な砂丘があります。

シマの方からの “人骨(頭)が以前出土した” との聞き取り調査成果を基に,試掘を行いました。

ですが,今回の調査では、お墓らしいものは発見できなかったようです・・・残念!

新里先生によると,立地的には池地集落・砂丘には先史時代の墓地がある可能性が高いとのこと。

いつか再調査が行われ,色々な遺跡が見つかると良いですね。

【与路島】

与路島は,周囲約18km,面積約9k㎡の島で,集落は1つです。

調査は請島と同じく,7月に行われました。

「与路集落で採集した遺物について」

与路集落では,9箇所の遺物散布地で遺物を採集しました。

先史時代:スセン當式土器,兼久式土器(かねくしきどき)、

中世:カムィヤキ系,竜泉窯系青磁,中国陶器,閩清窯(びんせいよう)系白磁

近世:肥前(広東碗),肥前系,肥前内野山系,薩摩焼苗代川系陶器,薩摩磁器,波佐見焼(はさみやき)

沖縄産陶器,型紙摺陶磁器

その他:敲磨石,土錘(どすい),羽口(はぐち)?

分析結果より,

与路集落で採集した遺物は「先史時代・中世・近世・近代」段階のものであることが分かりました。

その他,与路島では与路小・中学校に保管されている遺物の紹介もありました。

沖縄で焼かれた「壺屋焼(つぼややき)」の壺・甕・厨子甕(ずしがめ)や中国産の青磁 等々・・・

残りが良好な資料がたくさんあります。

「請島と与路島の遺跡調査のまとめ」

(1)請島・与路島ともに先史時代から遺跡が存在する

a.縄文時代(貝塚時代前期)に対応する時期はいまのところ不明

b.弥生時代~古墳時代(貝塚時代後1期)から古代(後2期)の遺物を確認することができた

(2)請島の砂丘には先史時代の墓が残されている可能性がある

(3)請島・与路島ともに良好な先史時代遺跡が残されている可能性がある

と,新里先生は説明されていました。

瀬戸内町でも先史時代の遺跡(お墓)が発見されるかもしれませんね!

とても楽しみです。

*****

他にも,徳之島の伊仙町で調査された 「トマチン遺跡」 の報告がありました。

【徳之島・トマチン遺跡の発掘調査報告】

「トマチン遺跡」は,南西諸島の縄文時代晩期末から弥生時代前期(貝塚時代前5期末)にかけての遺跡です。

この遺跡からは「箱式石棺墓(はこしきせっかんぼ)」と言う,お棺を石で組み合わせてつくるお墓が出ています。

この形の墓は,北部九州や山陰地方に多い墓制。

ということは,

見つかった人骨は徳之島の人ではないのでは・・・?と思った方もいるのではないでしょうか?

ですが,埋葬されている人骨を調べてみると,南の人の特徴を持つ骨であるとのことでした。

もっと,面白いのは,同じ石棺を三層に重ねて,最低でも5回埋葬に使っているということ。

このような墓は,日本全国でも類例がないのだそうです。

骨の分析結果から,遺伝性の病気を持っていることもわかりました。

つまり,埋葬された人骨には親族関係が認められる可能性があるということです。

どういった人々が葬られたのか。興味深いですね。

また,人骨と一緒に副葬品(ふくそうひん)も多数発見されています。

新潟県の糸魚川で採ることができる翡翠(ヒスイ)も出土しており,

当時の人々が広く交流し,多様な文化を持っていたことが分かります。

*****

最後に,沖永良部の洞窟遺跡 「鳳雛洞遺跡」 の報告もありました。

【沖永良部島・鳳雛洞調査報告】

沖永良部島は,日本でも有数の洞窟の多い島。

そんな洞窟を利用した「鳳雛洞遺跡」を,新里先生が2011-2012年に調査されました。

沖永良部島は「ハブのいない島」

とはいえ,藪の中を進み、洞窟に入る先生たちの姿(画像)はまるで探検家!

奄美大島の聴講生はとても驚いていました。

「鳳雛洞遺跡」は,全長2,176m+αの洞窟を利用した遺跡です。

全く光の届かない漆黒の闇で発見したのは,土器や人骨,牛の骨等です。

土器の周りには,火を焚いた炉の跡や,炭化したオオムギが見つかっています。

琉球列島では8~12世紀頃にイネやコムギ,オオムギ,アワ,キビなどの栽培植物が出土しています。

しかし,鳳雛洞遺跡のように,栽培植物が1種類のみ出土する例はほとんどないそうです。

また,鳳雛洞遺跡で見つかった土器は「グスク系土器」といい,

この土器や炭化したオオムギ,人骨などの分析結果から,

鳳雛洞遺跡は11~13世紀頃の遺跡とみられています。

この他にも,徳之島産のカムィヤキの中・小型の壺も見つかっています。

鳳雛洞遺跡は日光が届かない洞穴奥部にあり,人間が生活するために必要な水も少ない場所。

また,居住に必要な平坦面が少なく,炉跡も小規模のテラスやスロープに点在していますが,

日常的に人間が住んでいたとはとても思えません。

そして,遺物が少なく器の種類が少ない点,牛の部分骨が点在しオオムギのみが出土することから,

この遺跡は「農耕に関わる祭祀遺跡」の可能性があるということでした。

こちらも,興味深い遺跡ですね。

***

今回の講座で説明していただいた遺跡の年代を並べてみました。

左から, 「瀬戸内町・請島、与路島」 「徳之島・トマチン遺跡」 「沖永良部島・鳳雛洞遺跡」

考古学では遺跡から発見される遺物を分析することで,「いつの時代のものか=いつの時代の遺跡か」という結果を導いていきます。

分析対象の遺物は土や木,貝,動物の骨や人骨,土器や陶器,陶磁器,金属であったりと,様々です。

これらの「モノ」から得られる情報を慎重に導き出し,

総合的に遺跡の年代や性格を決めていきます。

請島・与路島には現在,縄文時代後期(貝塚時代前4期)などの古い時代の遺物は出土していませんが,

周辺島嶼部(とうしょぶ)では 奄美大島:下山田Ⅱ遺跡 嘉徳遺跡

喜界島:総合グラウンド

徳之島:下原遺跡

など,縄文後期(貝塚前4期)の遺跡があるそうです。

新里先生がお話していましたが,

「奄美地域は,戦災や大規模な観光開発を免れており,遺跡が今なお数多く眠っている可能性が高い」

とのこと。

今後,素晴らしい遺跡が瀬戸内町でも発見されるかもしれません!

楽しみです。

講座後,新里先生に質問する若者も。

教科書では,語られることの少ないシマの歴史。

文字資料の無い時代のシマを推測することのできる「遺物」や「遺跡」は,今も私たちの足元に眠っています。

それらの「遺跡」が調査されることで,明らかにされるシマの歴史は,シマの魅力のひとつでもあります。

これからを担う若いシマッチュだけでなく,ミドル&オールド・シマッチュにも

どんどんシマの歴史を知ってほしい!、そして魅力を発信してほしい!と思った一日でした。

新里先生,貴重なお話しをしていただき,ありがとうございました。

また,瀬戸内町にいらしてくださいね!

〈参考文献〉

鼎丈太郎 2005 『瀬戸内町遺跡詳細分布調査報告書』 瀬戸内町教育委員会

新里貴之 2013 『徳之島トマチン遺跡の研究』 鹿児島大学

新里貴之 2014 『沖永良部島鳳雛洞・大山水鏡洞の研究』 鹿児島大学

新里貴之 2015(予定) 「Archaeological survey in Uke and Yoro Islands」

『The Islands of Kagoshima』 Kagoshima University

2014.09.06

古仁屋

埋蔵文化財調査員 鼎さつき

2014年09月17日

おしらせ 講座「いがいとしらない?ねこのこと!?」

平成26年9月20日(土)に

講座 『いがいとしらない?ねこのこと!?』 を開催します!

講師は 伊藤圭子 先生(奄美動物病院・獣医師)です。

伊藤先生は獣医師として、野生生物の保護(傷病動物の保護)にも力を入れています。

動物病院に運ばれてくる野生生物の中には、猫に襲われてケガをした動物も少なくありません。

そこで、世界自然遺産せとうち推進室では、ノネコ対策の一環として、今回の講座を企画いたしました。

日 時 : 平成26年9月20日(土) 17:00~19:00

場 所 : 瀬戸内町立図書館・郷土館 2F 視聴覚室

詳しくは ポスターをご覧ください。

猫って一体どういう生き物なんだろう?

猫の一生や性格、どんな食べ物が好きで、どんな食べ物を食べさせてはいけないのか・・・などなど。

身近にいるけれど、以外と知らない猫のこと。

猫が大好き!という人も、猫のせいで困っている!という人も、

猫の生態を知ることで、

人と猫とがより良い関係を結ぶためのヒントがみつかるかもしれません。

たくさんの猫の画像や動画をもとに、楽しく猫について知る機会となっております。

みなさん、お誘いあわせの上、ご来場くださいね。

おしらせ

2014.9.17

講座 『いがいとしらない?ねこのこと!?』 を開催します!

講師は 伊藤圭子 先生(奄美動物病院・獣医師)です。

伊藤先生は獣医師として、野生生物の保護(傷病動物の保護)にも力を入れています。

動物病院に運ばれてくる野生生物の中には、猫に襲われてケガをした動物も少なくありません。

そこで、世界自然遺産せとうち推進室では、ノネコ対策の一環として、今回の講座を企画いたしました。

日 時 : 平成26年9月20日(土) 17:00~19:00

場 所 : 瀬戸内町立図書館・郷土館 2F 視聴覚室

詳しくは ポスターをご覧ください。

猫って一体どういう生き物なんだろう?

猫の一生や性格、どんな食べ物が好きで、どんな食べ物を食べさせてはいけないのか・・・などなど。

身近にいるけれど、以外と知らない猫のこと。

猫が大好き!という人も、猫のせいで困っている!という人も、

猫の生態を知ることで、

人と猫とがより良い関係を結ぶためのヒントがみつかるかもしれません。

たくさんの猫の画像や動画をもとに、楽しく猫について知る機会となっております。

みなさん、お誘いあわせの上、ご来場くださいね。

おしらせ

2014.9.17

2014年09月10日

季節を感じる月の満ち欠け

9月9日(旧暦8月16日)はスーパームーン☆

ということで、

大きなお月さまを

豊年祭の練習中に眺めることができました。

今秋は

9月2日のアラセツ(旧暦8月初丙日)から

9月8日『シバサシ』は『十五夜』までの7日間の

『月の満ち欠け』を観察しました。

シバサシ関連記事

網野子 シバサシ

諸鈍 シバサシ前日

久慈・嘉鉄 シバサシ前日

9月2日(旧暦8月最初の丙日)

9月3日(旧暦8月10日)

9月4日(旧暦8月11日)

9月5,6日は悪天候にて写真は撮れず。。。

9月7日(旧暦8月14日)

9月8日(旧暦8月15日)

9月9日(旧暦8月16日)

昔の人たちは月の満ち欠けや星の動き、潮の満ち干きを観察することで、

季節の移ろいを感じていました。

中でも『月』は、暦を知る上で重要な存在でした。

昔の人たちは『月に合わせた生活』を送っていた、といってもいいかもしれませんね。

現在のシマは、新暦と旧暦が入り混じった生活を送っています。

シマの行事や各家々での行事など、旧暦を基に行われている場合が多くあります。

「あ、もうすぐ満月だから、お墓参りだね」とか、

(シマでは月に2回、旧暦1日と15日にお墓参りへ行く姿がみられます)

「潮が引くころじゃない!イザリにいこかぁ(わくわく)」など、

月を見ながら家族や友人と話をすることは、『シマならでは』かもしれませんね。

シマの生活と『月の満ち欠け』は、とても密接な関係にあるんですね。

月の観察。。。

もう少し続けてみたいと思います。

さて、

集落の『十五夜豊年祭』も、多くは十五夜【旧暦8月15日)に行われていたそうです。

現在は、前後の週末に合わせて行う集落も増えています。

ただいま、各地で行われている『十五夜豊年祭』

日程詳細は、瀬戸内町役場の豊年祭日程表をご確認ください。

奄美のイベントカレンダーでも見ることができます。

しばし、にぎやかな『シマの時間』を楽しみましょう!

調査員 Tadashi

ということで、

大きなお月さまを

豊年祭の練習中に眺めることができました。

今秋は

9月2日のアラセツ(旧暦8月初丙日)から

9月8日『シバサシ』は『十五夜』までの7日間の

『月の満ち欠け』を観察しました。

シバサシ関連記事

網野子 シバサシ

諸鈍 シバサシ前日

久慈・嘉鉄 シバサシ前日

9月2日(旧暦8月最初の丙日)

9月3日(旧暦8月10日)

9月4日(旧暦8月11日)

9月5,6日は悪天候にて写真は撮れず。。。

9月7日(旧暦8月14日)

9月8日(旧暦8月15日)

9月9日(旧暦8月16日)

昔の人たちは月の満ち欠けや星の動き、潮の満ち干きを観察することで、

季節の移ろいを感じていました。

中でも『月』は、暦を知る上で重要な存在でした。

昔の人たちは『月に合わせた生活』を送っていた、といってもいいかもしれませんね。

現在のシマは、新暦と旧暦が入り混じった生活を送っています。

シマの行事や各家々での行事など、旧暦を基に行われている場合が多くあります。

「あ、もうすぐ満月だから、お墓参りだね」とか、

(シマでは月に2回、旧暦1日と15日にお墓参りへ行く姿がみられます)

「潮が引くころじゃない!イザリにいこかぁ(わくわく)」など、

月を見ながら家族や友人と話をすることは、『シマならでは』かもしれませんね。

シマの生活と『月の満ち欠け』は、とても密接な関係にあるんですね。

月の観察。。。

もう少し続けてみたいと思います。

さて、

集落の『十五夜豊年祭』も、多くは十五夜【旧暦8月15日)に行われていたそうです。

現在は、前後の週末に合わせて行う集落も増えています。

ただいま、各地で行われている『十五夜豊年祭』

日程詳細は、瀬戸内町役場の豊年祭日程表をご確認ください。

奄美のイベントカレンダーでも見ることができます。

しばし、にぎやかな『シマの時間』を楽しみましょう!

調査員 Tadashi

2014年08月28日

【奄美の自然 じっくり体験会】 へ参加してきました!

平成26年8月20日(水) 瀬戸内町・高知山(こうちやま)にて、

「奄美の自然 じっくり体験会」 が開催されました。

(主催:「奄美大島生物多様性地域戦略策定運用協議会」)

当初、油井岳展望台周辺での自然探検を計画していましたが、

散策予定路が工事中とのことで、急きょ、高知山展望所・遊歩道へと探索地を変更しました。

高知山は瀬戸内町を一望できる展望所。

古仁屋から阿木名集落を結ぶ旧道・地蔵峠へ車を走らせ、高知山展望所へと向かいます。

まずは、集合場所の油井岳・駐車場で講師紹介と体験会・内容について説明が行われました。

今回の講師は

江崎先生(鳥類) 一般財団法人鹿児島県環境技術協会

岡田先生(爬虫類) 同上

服部先生(奄美の生物全般) 東京大学医科学研究所准教授

前田先生(昆虫、植物) 芳華園・樹木医

横田先生(植物) 琉球大学教授

なんとも、豪華な講師陣です。

この後、高知山展望所入口へ移動。

さぁ、高知山の自然を満喫してきますよ。

琉球大学横田先生によると、奄美の森にはシイ、スダジイ、アマミアラカシなど、ブナ科の植物が多いそうです。

ブナ科の植物は、どんぐりで増えて行きます。

そのため、 “陸続き” でないと見られない植物なのです。

大陸や日本本土にもブナ科植物が多数あることから、奄美群島もむか~しむかしは、

大陸の一部であったことがわかります。

ヒメユズリハ(ユズリハ科)

“ユズリハ” よりも葉が小さいのが特徴。

日本列島にはおよそ7,000種類の植物が自生しているそうです。

そのうち、奄美群島に自生する植物は約1,700種類にのぼります!

奄美群島は、日本列島の0.3%ほどの面積しかありませんが、

全植物種の1/3が自生しているということになりますね。

すごい!!!

奄美群島は世界的にも珍しい “亜熱帯性多雨林" を持つ地域。

また、奄美大島や徳之島の山頂部には “雲霧林(うんむりん)” 的な森林が広がっているそうです。

“雲霧林” は熱帯や亜熱帯地域の山地で、霧が多く湿度が高い限られた場所に発達する林。

ここ、高地山(標高415m)も、雲霧林の条件がそろっており、

雲霧林で良く育つ、着生植物(ちゃくせい植物)やシダ類が多く見られるそうですよ。

ショウベンノキ(ミツバウツギ科)

切り口から樹液がたくさん出ることから、この名前が付いたのだとか。

タシロルリミノキ(アカネ科)

タシロルリミノキの実は青色。

同じアカネ科のボチョウジ(アカネ科)は赤い実を付けます。

他にも赤い実を付けるアオノクマタケラン(ショウガ科)も見られました。

ヒメアリドオシ(アカネ科)

この植物は要注意!

アリも通すくらいのするどい棘(とげ)を持っていますよ。

高知山にはアカネ科の植物が多いようですが、これも南西諸島特有の植生のひとつらしいです。

ノシラン(ユリ科)

ノシランはユリ科の植物ですが、葉の形状がラン科の植物に似ているため、

“ノシラン” とつけられたそうです。

イタジイの幹に蜂の巣!?

と思ったら、虫瘤(むしこぶ)なんだそう。驚きました!

沖縄では白アリがこのような巣を作ったりするそうです。

こちらは、ホングウシダの仲間。

それぞれ微妙に違った葉の形をしていますね。

ここでは、 マルバホングウシダ、

サンカクホングウシダ、

シンエダウチホングウシダ の三種を確認しました。

ツルラン(ラン科) 絶滅危惧Ⅱ類

別名 “夏エビネ” とも呼ばれ、花の姿がツルをイメージさせることから名づけられたそうです。

みんなが一斉に集まって、写真撮影を始めました。

「なんだろう?」と、覗き込んでみると・・・

なんと、リュウキュウイノシシが地面を掘った跡だとか!

リュウキュウイノシシは植物の根っこやシイの実、昆虫などを好んで食べます。

これは、イノシシの食事跡というわけです。

この跡にはイノシシに寄生していたダニなどが落ちている場合があるそうなので、

うっかり足を踏み入れて、ダニをお持ち帰りしないようにしてくださいね。

植物・動物観察をしながら、どんどん進みます。

木々の間を流れる風にのって、クロイワニイニイゼミやアブラゼミなどの鳴き声も響いていました。

ザトウムシ

一見、蜘蛛を連想する風貌ですが、蜘蛛とは別グループの節足動物なんだそうです。

トクサラン(ラン科) 絶滅危惧

お正月前後に淡い黄緑色の花を咲かせるそうです。

是非、見に行きたいですね。

空が見えてきました。

もうすぐ展望所です!

みなさん、自然と笑顔があふれていました。

笑顔の訳はこの眺望!

大島海峡を東から西まで、加計呂麻島を全部見渡すことができるのです。

この日は遠く徳之島まで見ることができました!

子供たちは、いつの間にか展望台に登っていました。

空近くから眺める大島海峡に、歓声があがっていました。

***

眼窩に見える大島海峡と島々を楽しんだ後は、また散策へ。

高知山の植物は約40年前に伐採されているそうです。

人の手の入り方によっては、森林の植生に優勢種と劣勢種が生まれてしまうそう。

自然の状態であれば、太い木、細い木、高い木、低い木、草類、コケ類 などなど、

多種多様な植物が存在します。

横田先生は、高知山の植物を概観し、「ほぼ自然林に近い、“自然度の高い森” 」と話していました。

これは、一度人の手が入ると、自然に近い植生に戻るまでに、約40年もの長い時間がかかるということでもあります。

う~ん。考えさせられる一言でした。

ヒカゲヘゴ(ヘゴ科)

ヒカゲヘゴは約1億年前から生息しているヘゴ科のシダ植物。

画像左下、幹の模様のような楕円は葉が落ちた跡です。

楕円の中に逆八の字が隠れていますね。

(小笠原固有種のヘゴ科植物には、この形から「マルハチ」と呼ばれているそうです)

画像右下、ヘゴの幹には 「シラタマカズラ」 (アカネ科) が巻きついていました。

熱帯・亜熱帯地域では落葉が微生物によってすぐに分解されるそうです。

そのため、土の層が浅く、植物は地中深く根を張ることができません。

また、外部の影響(風や雨)を受けやすいので、

植物は横に横に根を張っていき、根っこが板根(ばんこん)化するのです。

瀬戸内町ではサキシマスオウノキ(アオイ科)が有名なのですが、

ヒカゲヘゴも生息地によっては根っこが板根化するそうです。

ヘクソカズラ(アカネ科)

茎や葉を採ってくしゃくしゃっと揉んでその香りをかいでみると、名前の由来に納得(笑)

果実は薬用として用いられるようです。

ヘツカリンドウ(リンドウ科)。 ※この写真は別の場所で撮影した画像です

【前田芳之氏・提供画像】

発見地・辺塚(へつか)から名前がつけられたそうです。

あの苦~い “センブリ” の仲間でもあります。

(自生していたのですが、特徴を表す良い画像が無かったので、別撮影地ですが画像を掲載させていただきました。)

花は4弁、5弁と様々。

【前田芳之氏・提供画像】

ヘツカリンドウは生息地によって花弁(はなびら)の数や色が異なるようなので、

あちこち探して違いを比べてみる楽しみもありますね。

サクラツツジ(ツツジ科)

サクラツツジは2月頃に花を咲かせます。

【前田芳之氏・提供画像】

【前田芳之氏・提供画像】

ウェブサイト 「せとうちなんでも探検隊」でも紹介中です。 → サクラツツジ

ヒメムカデクラマゴケ(イワヒバ科)

西表島~トカラ列島まで分布。

温かい山地の道路沿い、崖上に這うように自生する固有種です。

チャボイナモリ(アカネ科)

知らなければ通り過ぎてしまうほどの、小さな花。

ですが、チャボイナモリは抗がん物質である “カンプトテシン” を生産する植物として、注目されています。

駐車場に戻って、最後に皆さんと確認した植物は・・・

アメリカハマグルマ(キク科)

かわいい花ですが、環境省により「要注意外来生物」に指定されています。

南西諸島には主に1970年代に緑化用として導入されました。

耐陰・耐陽性に優れ、湿潤な場所でも生息可能。

繁殖力が強いため、道路脇や法面(のりめん)の雑草対策として植えられました。

しかし、現在では固有種を脅かす「侵略的外来種」となっています。

横田先生はアメリカハマグルマの説明中で、

自然環境を一番脅かしているのは「人間である」と話されていました。

他の外来生物についても同じですが、

これ以上、奄美の自然を脅かす生物を「持ち込まない、増やさない」ための活動が今、性急に求められています。

また、理由あって「持ち込んだ」場合、最後まで管理することが必要です。

そして、多種多様な生物を守るため、「盗掘」を許さない・・・

今ある自然環境を守ることができるのは、私たち人間以外には存在しません。

身近な自然を知ることが、自然を守る初めの1歩になるのではないでしょうか。

奄美群島の豊かな自然を守り、そして活かす持続可能な一番良い方法を

みんなで考え、実行していけたら良いなぁと、心からそう思います。

最後にワークシートをまとめて、解散となりました。

参加された皆さん、お疲れさまでした。

今回、高知山で観察した植物(の一部)です。

※体験会撮影画像と種の同定、画像提供にご協力いただいた、芳華園・前田様、ありがとうございました!

【参考資料 等】

『奄美の絶滅危惧植物』

『琉球弧野山の花』

一般財団法人 鹿児島県環境技術協会

NPO法人 野生生物調査協会HP

独立行政法人 国立環境研究所HP

環境省HP

*******

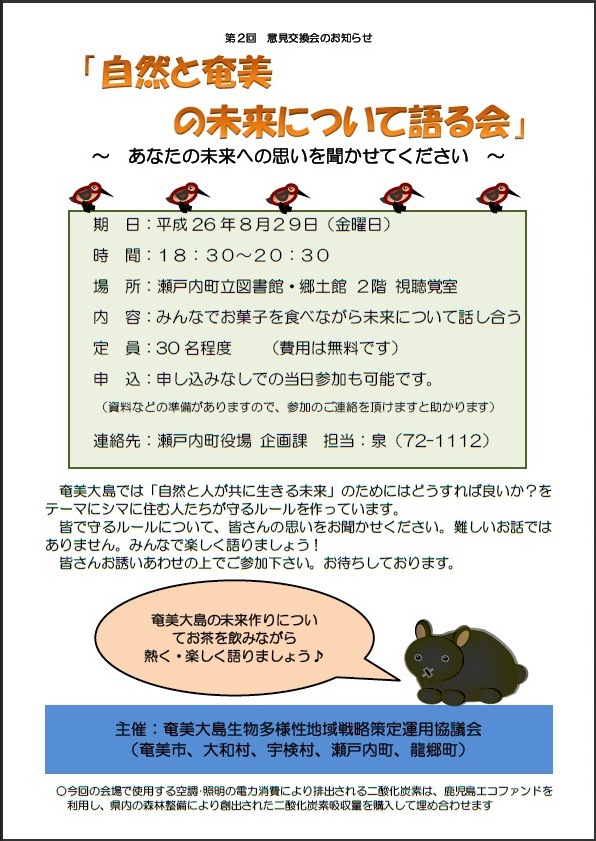

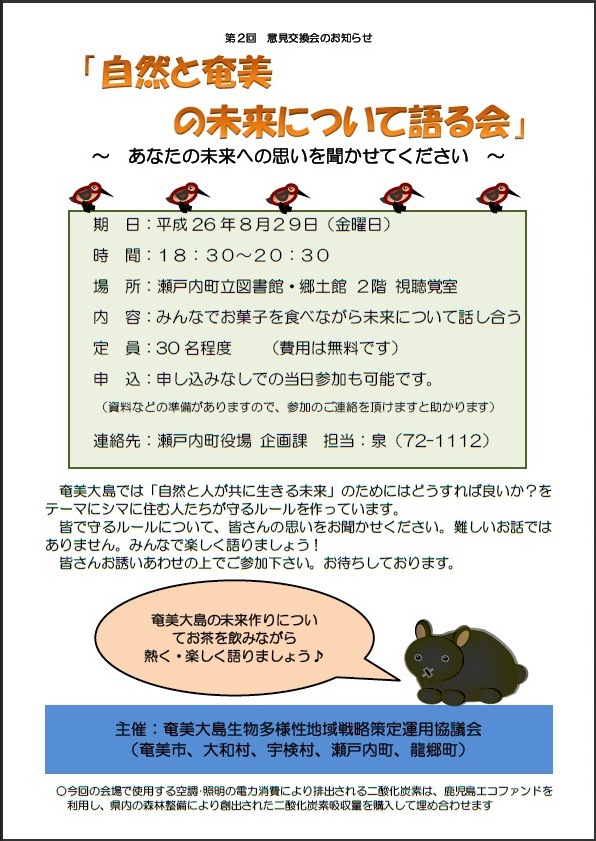

【おしらせ】

平成26年8月29日(金)に

『自然と奄美の未来について語る会』 を開催いたします。

時 間 18:30~20:30

場 所 瀬戸内町立図書館・郷土館 2F 視聴覚室

詳しくは ポスターをご覧くださいね。

親子での参加、大歓迎です!

興味のある方、ふるってご参加くださいね。

*****

2014.8.25

瀬戸内町立図書館・郷土館

埋蔵文化財調査員 鼎さつき

「奄美の自然 じっくり体験会」 が開催されました。

(主催:「奄美大島生物多様性地域戦略策定運用協議会」)

当初、油井岳展望台周辺での自然探検を計画していましたが、

散策予定路が工事中とのことで、急きょ、高知山展望所・遊歩道へと探索地を変更しました。

高知山は瀬戸内町を一望できる展望所。

古仁屋から阿木名集落を結ぶ旧道・地蔵峠へ車を走らせ、高知山展望所へと向かいます。

まずは、集合場所の油井岳・駐車場で講師紹介と体験会・内容について説明が行われました。

今回の講師は

江崎先生(鳥類) 一般財団法人鹿児島県環境技術協会

岡田先生(爬虫類) 同上

服部先生(奄美の生物全般) 東京大学医科学研究所准教授

前田先生(昆虫、植物) 芳華園・樹木医

横田先生(植物) 琉球大学教授

なんとも、豪華な講師陣です。

この後、高知山展望所入口へ移動。

さぁ、高知山の自然を満喫してきますよ。

琉球大学横田先生によると、奄美の森にはシイ、スダジイ、アマミアラカシなど、ブナ科の植物が多いそうです。

ブナ科の植物は、どんぐりで増えて行きます。

そのため、 “陸続き” でないと見られない植物なのです。

大陸や日本本土にもブナ科植物が多数あることから、奄美群島もむか~しむかしは、

大陸の一部であったことがわかります。

ヒメユズリハ(ユズリハ科)

“ユズリハ” よりも葉が小さいのが特徴。

日本列島にはおよそ7,000種類の植物が自生しているそうです。

そのうち、奄美群島に自生する植物は約1,700種類にのぼります!

奄美群島は、日本列島の0.3%ほどの面積しかありませんが、

全植物種の1/3が自生しているということになりますね。

すごい!!!

奄美群島は世界的にも珍しい “亜熱帯性多雨林" を持つ地域。

また、奄美大島や徳之島の山頂部には “雲霧林(うんむりん)” 的な森林が広がっているそうです。

“雲霧林” は熱帯や亜熱帯地域の山地で、霧が多く湿度が高い限られた場所に発達する林。

ここ、高地山(標高415m)も、雲霧林の条件がそろっており、

雲霧林で良く育つ、着生植物(ちゃくせい植物)やシダ類が多く見られるそうですよ。

ショウベンノキ(ミツバウツギ科)

切り口から樹液がたくさん出ることから、この名前が付いたのだとか。

タシロルリミノキ(アカネ科)

タシロルリミノキの実は青色。

同じアカネ科のボチョウジ(アカネ科)は赤い実を付けます。

他にも赤い実を付けるアオノクマタケラン(ショウガ科)も見られました。

ヒメアリドオシ(アカネ科)

この植物は要注意!

アリも通すくらいのするどい棘(とげ)を持っていますよ。

高知山にはアカネ科の植物が多いようですが、これも南西諸島特有の植生のひとつらしいです。

ノシラン(ユリ科)

ノシランはユリ科の植物ですが、葉の形状がラン科の植物に似ているため、

“ノシラン” とつけられたそうです。

イタジイの幹に蜂の巣!?

と思ったら、虫瘤(むしこぶ)なんだそう。驚きました!

沖縄では白アリがこのような巣を作ったりするそうです。

こちらは、ホングウシダの仲間。

それぞれ微妙に違った葉の形をしていますね。

ここでは、 マルバホングウシダ、

サンカクホングウシダ、

シンエダウチホングウシダ の三種を確認しました。

ツルラン(ラン科) 絶滅危惧Ⅱ類

別名 “夏エビネ” とも呼ばれ、花の姿がツルをイメージさせることから名づけられたそうです。

みんなが一斉に集まって、写真撮影を始めました。

「なんだろう?」と、覗き込んでみると・・・

なんと、リュウキュウイノシシが地面を掘った跡だとか!

リュウキュウイノシシは植物の根っこやシイの実、昆虫などを好んで食べます。

これは、イノシシの食事跡というわけです。

この跡にはイノシシに寄生していたダニなどが落ちている場合があるそうなので、

うっかり足を踏み入れて、ダニをお持ち帰りしないようにしてくださいね。

植物・動物観察をしながら、どんどん進みます。

木々の間を流れる風にのって、クロイワニイニイゼミやアブラゼミなどの鳴き声も響いていました。

ザトウムシ

一見、蜘蛛を連想する風貌ですが、蜘蛛とは別グループの節足動物なんだそうです。

トクサラン(ラン科) 絶滅危惧

お正月前後に淡い黄緑色の花を咲かせるそうです。

是非、見に行きたいですね。

空が見えてきました。

もうすぐ展望所です!

みなさん、自然と笑顔があふれていました。

笑顔の訳はこの眺望!

大島海峡を東から西まで、加計呂麻島を全部見渡すことができるのです。

この日は遠く徳之島まで見ることができました!

子供たちは、いつの間にか展望台に登っていました。

空近くから眺める大島海峡に、歓声があがっていました。

***

眼窩に見える大島海峡と島々を楽しんだ後は、また散策へ。

高知山の植物は約40年前に伐採されているそうです。

人の手の入り方によっては、森林の植生に優勢種と劣勢種が生まれてしまうそう。

自然の状態であれば、太い木、細い木、高い木、低い木、草類、コケ類 などなど、

多種多様な植物が存在します。

横田先生は、高知山の植物を概観し、「ほぼ自然林に近い、“自然度の高い森” 」と話していました。

これは、一度人の手が入ると、自然に近い植生に戻るまでに、約40年もの長い時間がかかるということでもあります。

う~ん。考えさせられる一言でした。

ヒカゲヘゴ(ヘゴ科)

ヒカゲヘゴは約1億年前から生息しているヘゴ科のシダ植物。

画像左下、幹の模様のような楕円は葉が落ちた跡です。

楕円の中に逆八の字が隠れていますね。

(小笠原固有種のヘゴ科植物には、この形から「マルハチ」と呼ばれているそうです)

画像右下、ヘゴの幹には 「シラタマカズラ」 (アカネ科) が巻きついていました。

熱帯・亜熱帯地域では落葉が微生物によってすぐに分解されるそうです。

そのため、土の層が浅く、植物は地中深く根を張ることができません。

また、外部の影響(風や雨)を受けやすいので、

植物は横に横に根を張っていき、根っこが板根(ばんこん)化するのです。

瀬戸内町ではサキシマスオウノキ(アオイ科)が有名なのですが、

ヒカゲヘゴも生息地によっては根っこが板根化するそうです。

ヘクソカズラ(アカネ科)

茎や葉を採ってくしゃくしゃっと揉んでその香りをかいでみると、名前の由来に納得(笑)

果実は薬用として用いられるようです。

ヘツカリンドウ(リンドウ科)。 ※この写真は別の場所で撮影した画像です

【前田芳之氏・提供画像】

発見地・辺塚(へつか)から名前がつけられたそうです。

あの苦~い “センブリ” の仲間でもあります。

(自生していたのですが、特徴を表す良い画像が無かったので、別撮影地ですが画像を掲載させていただきました。)

花は4弁、5弁と様々。

【前田芳之氏・提供画像】

ヘツカリンドウは生息地によって花弁(はなびら)の数や色が異なるようなので、

あちこち探して違いを比べてみる楽しみもありますね。

サクラツツジ(ツツジ科)

サクラツツジは2月頃に花を咲かせます。

【前田芳之氏・提供画像】

【前田芳之氏・提供画像】ウェブサイト 「せとうちなんでも探検隊」でも紹介中です。 → サクラツツジ

ヒメムカデクラマゴケ(イワヒバ科)

西表島~トカラ列島まで分布。

温かい山地の道路沿い、崖上に這うように自生する固有種です。

チャボイナモリ(アカネ科)

知らなければ通り過ぎてしまうほどの、小さな花。

ですが、チャボイナモリは抗がん物質である “カンプトテシン” を生産する植物として、注目されています。

駐車場に戻って、最後に皆さんと確認した植物は・・・

アメリカハマグルマ(キク科)

かわいい花ですが、環境省により「要注意外来生物」に指定されています。

南西諸島には主に1970年代に緑化用として導入されました。

耐陰・耐陽性に優れ、湿潤な場所でも生息可能。

繁殖力が強いため、道路脇や法面(のりめん)の雑草対策として植えられました。

しかし、現在では固有種を脅かす「侵略的外来種」となっています。

横田先生はアメリカハマグルマの説明中で、

自然環境を一番脅かしているのは「人間である」と話されていました。

他の外来生物についても同じですが、

これ以上、奄美の自然を脅かす生物を「持ち込まない、増やさない」ための活動が今、性急に求められています。

また、理由あって「持ち込んだ」場合、最後まで管理することが必要です。

そして、多種多様な生物を守るため、「盗掘」を許さない・・・

今ある自然環境を守ることができるのは、私たち人間以外には存在しません。

身近な自然を知ることが、自然を守る初めの1歩になるのではないでしょうか。

奄美群島の豊かな自然を守り、そして活かす持続可能な一番良い方法を

みんなで考え、実行していけたら良いなぁと、心からそう思います。

最後にワークシートをまとめて、解散となりました。

参加された皆さん、お疲れさまでした。

今回、高知山で観察した植物(の一部)です。

※体験会撮影画像と種の同定、画像提供にご協力いただいた、芳華園・前田様、ありがとうございました!

【参考資料 等】

『奄美の絶滅危惧植物』

『琉球弧野山の花』

一般財団法人 鹿児島県環境技術協会

NPO法人 野生生物調査協会HP

独立行政法人 国立環境研究所HP

環境省HP

*******

【おしらせ】

平成26年8月29日(金)に

『自然と奄美の未来について語る会』 を開催いたします。

時 間 18:30~20:30

場 所 瀬戸内町立図書館・郷土館 2F 視聴覚室

詳しくは ポスターをご覧くださいね。

親子での参加、大歓迎です!

興味のある方、ふるってご参加くださいね。

*****

2014.8.25

瀬戸内町立図書館・郷土館

埋蔵文化財調査員 鼎さつき

2014年08月08日

ヤコウガイを磨いて小物をつくろう

平成26年8月6日(水)

瀬戸内町立図書館・郷土館では

「夏休みこども塾」

ヤコウガイを磨いて小物をつくろうを開催しました。

今回の講師は

瀬戸内町立図書館・郷土館 埋蔵文化財担当学芸員の 鼎(かなえ) 丈太郎さん

瀬戸内町でヤコウガイ細工をされているSeamam(シーマム)代表の 正(ただし)洋人さん

約20名の子供から保護者の方にご参加いただきました。

これまでのヤコウガイ細工講座の関連記事はこちら

→ 奄美の歴史を感じて ~夜光貝細工体験~

ヤコウガイ細工体験

まずは、学芸員の鼎さんから、

「奄美の歴史とヤコウガイの関わり」 についてのお話がありました。

奄美大島では、1400年前の遺跡からヤコウガイの貝殻が大量に出土しています。

出土したヤコウガイを調べてみると、“貝さじ” と呼ばれる器を製作していた跡であることがわかってきました。

当時の都では、ヤコウガイが大変珍重され、貴族の間では贈り物としても使われていたそうです。

貴族がお酒を飲む時に「ヤクガイ」と呼ばれるものを使ったり、

儀式の時に「貝杯」というものを使ったという史料が残っているため、

「貝杯」と遺物の「貝さじ」が同じものではないか?とも考えられています。

また、ヤコウガイは美しい光沢の真珠層を持つため、“螺鈿細工” の材料にもなっています。

正倉院宝物(8世紀)や中尊寺金色堂(12世紀)堂内の装飾などにもヤコウガイが使用されています。

屋久島より北では手に入れることができない貝なので、

日本本土へは奄美大島付近の海から運び込まれた可能性が高く、

奄美大島で発見されたヤコウガイを出土する遺跡と関連があるのでは?とも言われています。

当時、夜光貝は貴重な交易品であったということですね。

『大量に発見されたヤコウガイ、何に使われていたと思う?』との鼎さんの質問に…

『土器?』と中学生の女の子が答えてくれました。

『土器も正解!』

貝を丸ごと焼いたような痕が残るヤコウガイも遺跡から発見されています。

答えは一つでは無いようです。

* * * * * * *

発掘されたものから、昔の暮らしを考えてゆくことは、歴史を知る楽しみのひとつ。

子供たちに想像してもらい、

自分たちの住んでいる奄美の歴史に、少しでも興味を持ってもらえたら嬉しいですね。

* * * * * * *

続いて正(ただし)さんによるヤコウガイ細工。

きれいに仕上げる磨き方を伝授していただきました。

正さんは、21歳の時に奄美大島にやってきて、約15年間 “漁師” として生活されています。

夜光貝細工は、5年前から製作に取り組んでおり、

自らが採った夜光貝を瀬戸内町のお土産品となるよう独自で商品開発をされています。

発想豊かな作品と仕上がりへのこだわりがとても素晴らしいんですよ。

奄美を代表する真珠層を持つ貝

ヤコウガイの他にも、サラサバテイラやチョウセンサザエなども真珠層を持っているんですよ。

1400年前から人々を魅了してきたヤコウガイの美しさを目の前に、子供たちも大人も釘づけです!

さぁ、いよいよヤコウガイ磨きに入ります!

たくさんのパーツを準備してくださいました。

“選ぶ楽しさ”

たいへんだけど、“磨く楽しさ”

“作る楽しさ”

子供たちに“気づくこと”が、ものづくりには必要ということで、

細かいキズを一緒に見つけながら、励ましながら磨いていきました。

* *

ヤコウガイのパーツを磨き終えると、

最後は先生の作品を参考に、キーホルダーやネックレス、髪飾りにするか自分で決めていきます。

自分のパーツにはどんな色の紐やビーズが合うのか・・・みんな真剣に選んでいました。

紐やビーズのカラーも豊富にあり、

“子供たちの個性” を見ることもできましたよ。

ヤコウガイを磨くのにかかった時間は、なんと2時間!

でも子供たちは最後まで集中して磨いていましたよ!

美しい宝物がまたひとつ、増えましたね!

昔から利用されてきたものが、現在にも存在し、こうした形で身近に活用されている。

奄美の自然ってほんとうに素晴らしいですね。

* *

講座の冒頭で、

『夜光貝を見たことある人?』の質問に、

夜光貝を知らない、という子供たちがほとんどでした。

とても驚いてしまいました。

生まれ育つ島のこと。

わたしたち大人ができることは、子供たちに島を知る “機会” をつくることしかできません。

今回の講座で、少しでも島のことを“ 新発見” できた子供たちがいたならば、とても嬉しいです。

ご参加くださったみなさん、保護者のみなさん、講師のみなさん、ありがとうございました。

* *

みなさん、夏休みの自由研究はもう決まりましたか?

今回の「夏休みこども塾」講座が、すこしでも自由研究のヒントになれたなら、嬉しいですね。

瀬戸内町立図書館・郷土館では、8/13(水)8/27(水)にも子ども塾を開催予定です。

他の講座も是非、ご参加くださいね。

まだまだ、受付OK!です。

夏休みの工作など、困っていたら、瀬戸内町立図書館・郷土館に行ってみよう!!

こども塾の内容は、↓↓こちら↓↓をご覧ください。

瀬戸内町立図書館ホームページ

*********

2014.8.6

瀬戸内町立図書館・郷土館

埋蔵文化財調査員 正智子

瀬戸内町立図書館・郷土館では

「夏休みこども塾」

ヤコウガイを磨いて小物をつくろうを開催しました。

今回の講師は

瀬戸内町立図書館・郷土館 埋蔵文化財担当学芸員の 鼎(かなえ) 丈太郎さん

瀬戸内町でヤコウガイ細工をされているSeamam(シーマム)代表の 正(ただし)洋人さん

約20名の子供から保護者の方にご参加いただきました。

これまでのヤコウガイ細工講座の関連記事はこちら

→ 奄美の歴史を感じて ~夜光貝細工体験~

ヤコウガイ細工体験

まずは、学芸員の鼎さんから、

「奄美の歴史とヤコウガイの関わり」 についてのお話がありました。

奄美大島では、1400年前の遺跡からヤコウガイの貝殻が大量に出土しています。

出土したヤコウガイを調べてみると、“貝さじ” と呼ばれる器を製作していた跡であることがわかってきました。

当時の都では、ヤコウガイが大変珍重され、貴族の間では贈り物としても使われていたそうです。

貴族がお酒を飲む時に「ヤクガイ」と呼ばれるものを使ったり、

儀式の時に「貝杯」というものを使ったという史料が残っているため、

「貝杯」と遺物の「貝さじ」が同じものではないか?とも考えられています。

また、ヤコウガイは美しい光沢の真珠層を持つため、“螺鈿細工” の材料にもなっています。

正倉院宝物(8世紀)や中尊寺金色堂(12世紀)堂内の装飾などにもヤコウガイが使用されています。

屋久島より北では手に入れることができない貝なので、

日本本土へは奄美大島付近の海から運び込まれた可能性が高く、

奄美大島で発見されたヤコウガイを出土する遺跡と関連があるのでは?とも言われています。

当時、夜光貝は貴重な交易品であったということですね。

『大量に発見されたヤコウガイ、何に使われていたと思う?』との鼎さんの質問に…

『土器?』と中学生の女の子が答えてくれました。

『土器も正解!』

貝を丸ごと焼いたような痕が残るヤコウガイも遺跡から発見されています。

答えは一つでは無いようです。

* * * * * * *

発掘されたものから、昔の暮らしを考えてゆくことは、歴史を知る楽しみのひとつ。

子供たちに想像してもらい、

自分たちの住んでいる奄美の歴史に、少しでも興味を持ってもらえたら嬉しいですね。

* * * * * * *

続いて正(ただし)さんによるヤコウガイ細工。

きれいに仕上げる磨き方を伝授していただきました。

正さんは、21歳の時に奄美大島にやってきて、約15年間 “漁師” として生活されています。

夜光貝細工は、5年前から製作に取り組んでおり、

自らが採った夜光貝を瀬戸内町のお土産品となるよう独自で商品開発をされています。

発想豊かな作品と仕上がりへのこだわりがとても素晴らしいんですよ。

奄美を代表する真珠層を持つ貝

ヤコウガイの他にも、サラサバテイラやチョウセンサザエなども真珠層を持っているんですよ。

1400年前から人々を魅了してきたヤコウガイの美しさを目の前に、子供たちも大人も釘づけです!

さぁ、いよいよヤコウガイ磨きに入ります!

たくさんのパーツを準備してくださいました。

“選ぶ楽しさ”

たいへんだけど、“磨く楽しさ”

“作る楽しさ”

子供たちに“気づくこと”が、ものづくりには必要ということで、

細かいキズを一緒に見つけながら、励ましながら磨いていきました。

* *

ヤコウガイのパーツを磨き終えると、

最後は先生の作品を参考に、キーホルダーやネックレス、髪飾りにするか自分で決めていきます。

自分のパーツにはどんな色の紐やビーズが合うのか・・・みんな真剣に選んでいました。

紐やビーズのカラーも豊富にあり、

“子供たちの個性” を見ることもできましたよ。

ヤコウガイを磨くのにかかった時間は、なんと2時間!

でも子供たちは最後まで集中して磨いていましたよ!

美しい宝物がまたひとつ、増えましたね!

昔から利用されてきたものが、現在にも存在し、こうした形で身近に活用されている。

奄美の自然ってほんとうに素晴らしいですね。

* *

講座の冒頭で、

『夜光貝を見たことある人?』の質問に、

夜光貝を知らない、という子供たちがほとんどでした。

とても驚いてしまいました。

生まれ育つ島のこと。

わたしたち大人ができることは、子供たちに島を知る “機会” をつくることしかできません。

今回の講座で、少しでも島のことを“ 新発見” できた子供たちがいたならば、とても嬉しいです。

ご参加くださったみなさん、保護者のみなさん、講師のみなさん、ありがとうございました。

* *

みなさん、夏休みの自由研究はもう決まりましたか?

今回の「夏休みこども塾」講座が、すこしでも自由研究のヒントになれたなら、嬉しいですね。

瀬戸内町立図書館・郷土館では、8/13(水)8/27(水)にも子ども塾を開催予定です。

他の講座も是非、ご参加くださいね。

まだまだ、受付OK!です。

夏休みの工作など、困っていたら、瀬戸内町立図書館・郷土館に行ってみよう!!

こども塾の内容は、↓↓こちら↓↓をご覧ください。

瀬戸内町立図書館ホームページ

*********

2014.8.6

瀬戸内町立図書館・郷土館

埋蔵文化財調査員 正智子

2014年08月05日

おしらせ 「奄美の自然 じっくり体験会」

平成26年8月20日

瀬戸内町油井岳展望台にて、自然体験会を行います!

日 時 : 平成26年8月20日(水) 集合14:00 解散予定16:30

集 合 : 瀬戸内町 油井岳展望台 駐車場

内 容 : 油井岳付近の自然探検

(歩きながら昆虫、植物、鳥、哺乳類、両生類、は虫類等の観察を行います。)

参加費 : 無料

定 員 : 20名(締切8月15日、ただし定員になり次第締め切ります)

持ち物 : カメラ/双眼鏡/虫眼鏡(お持ちの方)、タオル、帽子、水筒、ノート、筆記用具、下敷き

案内人 : 山田文雄先生(クロウサギ博士)、福田晴夫先生(昆虫博士)、横田昌嗣先生(植物博士)、他

申 込 : 瀬戸内町役場 企画課 0997-72-1112 担当:泉(いずみ)

(参加者のお名前、年齢、ご住所、自宅電話・携帯番号をお知らせください)

奄美の動植物について興味を持っているみなさん!

クロウサギ博士や昆虫博士、植物博士とともに、油井岳周辺を散策してみませんか?

当日撮影した写真データは提供していただけるそうなので、

自由研究の資料作成等に利用できますよ!

瀬戸内町油井岳展望台にて、自然体験会を行います!

日 時 : 平成26年8月20日(水) 集合14:00 解散予定16:30

集 合 : 瀬戸内町 油井岳展望台 駐車場

内 容 : 油井岳付近の自然探検

(歩きながら昆虫、植物、鳥、哺乳類、両生類、は虫類等の観察を行います。)

参加費 : 無料

定 員 : 20名(締切8月15日、ただし定員になり次第締め切ります)

持ち物 : カメラ/双眼鏡/虫眼鏡(お持ちの方)、タオル、帽子、水筒、ノート、筆記用具、下敷き

案内人 : 山田文雄先生(クロウサギ博士)、福田晴夫先生(昆虫博士)、横田昌嗣先生(植物博士)、他

申 込 : 瀬戸内町役場 企画課 0997-72-1112 担当:泉(いずみ)

(参加者のお名前、年齢、ご住所、自宅電話・携帯番号をお知らせください)

奄美の動植物について興味を持っているみなさん!

クロウサギ博士や昆虫博士、植物博士とともに、油井岳周辺を散策してみませんか?

当日撮影した写真データは提供していただけるそうなので、

自由研究の資料作成等に利用できますよ!

2014年07月25日

「海のモノ・山のモノ」

瀬戸内町で調査研究活動をされている 芳華園,奄美.asia による、活動報告会が行われます。

期日 平成26年7月27日(日)

時間 14:00~17:00

場所 瀬戸内町立図書館・郷土館2F 視聴覚室

昨年より瀬戸内町でみられる植物の調査やウミガメ、浜の環境などについて、調査を行ってきました。

瀬戸内ならではの自然環境が育んだ、そこに生きる生物達。

興味を持っていらっしゃる方は必見・必聴ですよ。

特に約1,000種もの植物標本を見る機会は、なかなか無いですよ~。

参加費無料 ですので、ふるってご参加くださいね。

2014年06月07日

ゴガツゴンチ “あくまき” “菖蒲”

旧暦の五月五日(ゴガツゴンチ)。

本土では 端午の節句の日、ですね。

瀬戸内町ではゴガツゴンチの節句に、ガヤマキ(ガヤで巻いたちまき)を作り、

紫蘇漬けのらっきょうを食べていました。

去年の記事はこちら → ゴガツゴンチの「あくまき」「ちまき」

瀬戸内町のゴガツゴンチ

ゴガツゴンチのゲートボール

現在では、紫蘇漬けらっきょうを食べるよりも、

ゴガツゴンチに「あくまき」を食べる家庭の方が多いかもしれません。

これが「あくまき」

家庭では、黒砂糖ときなこをまぶして食べるのが定番、でしょうか。

「あくまき」は主に南九州において端午の節句に作られるお菓子。

その作り方はもち米を灰汁に一晩漬け、孟宗竹の皮に包み灰汁で煮ます。

シマでは孟宗竹の皮ではなく、さらしを細長い袋状に縫い、そこにもち米を入れて「あくまき」を作りました。

(シマには孟宗竹が少ないため、さらしを代用したのかもしれませんね。)

五右衛門風呂が多かった時代。

木を燃やして風呂の湯を沸かしていました。

そして、焚口にたまる木灰は、「あくまき」作りにかかせないものでした。

現在はお店で木灰が売られているんですよ。

中には作り方を教えているお店も。

手順は簡単そうですが、やはり家庭で作るのはなかなか難しいような・・・

「あくまき」は灰汁を使って作るお菓子なので、もちろんアルカリ食品。

ミネラル豊富な健康食品なんです。

そして保存性、腹もちに優れています。

***

瀬戸内町では年間を通し、「あくまき」が主にスーパーや商店、製菓店で売られていますが、

ゴガツゴンチ前になると、いつも以上にたくさんの「あくまき」が店頭に並びます。

生活様式が変わり、自宅で「あくまき」を作ることがなくなった家庭も、

お店で「あくまき」を購入し行事食を続けているんですね。

この「あくまき」はきなこ付き。

製造元によって、色や味、食感が異なるので、食べ比べ、なんてのもおもしろいかもしれません。

そうそう!

「あくまき」は包丁で切るよりも、糸で結び切った方がきれいに切れるんですよ。

***

「あくまき」が大好きという方、いらっしゃいますか?

子供の頃、私は「あくまき」が大の苦手でした。

自家製やご近所さんからいただく「あくまき」は、色も濃く

口の中に入れると、舌がビリビリする危険な食べ物・・・といった印象。

「どうして食べないといけないの?」と思いつつ、

黒砂糖ときなこをたっぷりつけて、涙ぐみながら食べた記憶があります。

子供時代の味覚、触覚を刺激した食べ物は、大人になっても忘れられないもの。

「あくまき」を見ると、ゴガツゴンチを思い起こします。

そして、ゴガツゴンチといえば、「菖蒲」

町のお店の店先では、バケツに入った菖蒲がお出迎え。

「菖蒲」はお風呂に入れるだけでなく、

仏壇やお墓に供える “仏花” として用いる家もあるようです。

「菖蒲」には “魔除け” や “鬼除け” の意味があるようで、

仏花として供えるほかに、

家の軒先にさげたり、

床の間に飾る家もあったとか。

今でもこの習わしを続けている家庭はどのくらいあるのでしょうか?

菖蒲湯の香り漂う、ゴガツゴンチの夜。

「あくまき」を食べると共に、

いつまでも、続いていって欲しい、シマの伝統行事です。

***

〔参考文献〕

瀬戸内町誌(民俗編)

瀬戸内町・古仁屋、阿木名、清水、嘉鉄

2014.6.6

埋蔵文化財調査員 鼎さつき

本土では 端午の節句の日、ですね。

瀬戸内町ではゴガツゴンチの節句に、ガヤマキ(ガヤで巻いたちまき)を作り、

紫蘇漬けのらっきょうを食べていました。

去年の記事はこちら → ゴガツゴンチの「あくまき」「ちまき」

瀬戸内町のゴガツゴンチ

ゴガツゴンチのゲートボール

現在では、紫蘇漬けらっきょうを食べるよりも、

ゴガツゴンチに「あくまき」を食べる家庭の方が多いかもしれません。

これが「あくまき」

家庭では、黒砂糖ときなこをまぶして食べるのが定番、でしょうか。

「あくまき」は主に南九州において端午の節句に作られるお菓子。

その作り方はもち米を灰汁に一晩漬け、孟宗竹の皮に包み灰汁で煮ます。

シマでは孟宗竹の皮ではなく、さらしを細長い袋状に縫い、そこにもち米を入れて「あくまき」を作りました。

(シマには孟宗竹が少ないため、さらしを代用したのかもしれませんね。)

五右衛門風呂が多かった時代。

木を燃やして風呂の湯を沸かしていました。

そして、焚口にたまる木灰は、「あくまき」作りにかかせないものでした。

現在はお店で木灰が売られているんですよ。

中には作り方を教えているお店も。

手順は簡単そうですが、やはり家庭で作るのはなかなか難しいような・・・

「あくまき」は灰汁を使って作るお菓子なので、もちろんアルカリ食品。

ミネラル豊富な健康食品なんです。

そして保存性、腹もちに優れています。

***

瀬戸内町では年間を通し、「あくまき」が主にスーパーや商店、製菓店で売られていますが、

ゴガツゴンチ前になると、いつも以上にたくさんの「あくまき」が店頭に並びます。

生活様式が変わり、自宅で「あくまき」を作ることがなくなった家庭も、

お店で「あくまき」を購入し行事食を続けているんですね。

この「あくまき」はきなこ付き。

製造元によって、色や味、食感が異なるので、食べ比べ、なんてのもおもしろいかもしれません。

そうそう!

「あくまき」は包丁で切るよりも、糸で結び切った方がきれいに切れるんですよ。

***

「あくまき」が大好きという方、いらっしゃいますか?

子供の頃、私は「あくまき」が大の苦手でした。

自家製やご近所さんからいただく「あくまき」は、色も濃く

口の中に入れると、舌がビリビリする危険な食べ物・・・といった印象。

「どうして食べないといけないの?」と思いつつ、

黒砂糖ときなこをたっぷりつけて、涙ぐみながら食べた記憶があります。

子供時代の味覚、触覚を刺激した食べ物は、大人になっても忘れられないもの。

「あくまき」を見ると、ゴガツゴンチを思い起こします。

そして、ゴガツゴンチといえば、「菖蒲」

町のお店の店先では、バケツに入った菖蒲がお出迎え。

「菖蒲」はお風呂に入れるだけでなく、

仏壇やお墓に供える “仏花” として用いる家もあるようです。

「菖蒲」には “魔除け” や “鬼除け” の意味があるようで、

仏花として供えるほかに、

家の軒先にさげたり、

床の間に飾る家もあったとか。

今でもこの習わしを続けている家庭はどのくらいあるのでしょうか?

菖蒲湯の香り漂う、ゴガツゴンチの夜。

「あくまき」を食べると共に、

いつまでも、続いていって欲しい、シマの伝統行事です。

***

〔参考文献〕

瀬戸内町誌(民俗編)

瀬戸内町・古仁屋、阿木名、清水、嘉鉄

2014.6.6

埋蔵文化財調査員 鼎さつき